痣相作为面相学的重要分支,在中国已有数千年的历史。古代相术典籍将人体痣的分布与命运、性格紧密关联,例如《麻衣相法》中明确记载“额中有痣主贵,眉中有痣主寿”等具体规则。这种理论体系建立在“天人感应”哲学基础上,认为人体是宇宙的缩影,痣如同星辰般对应着特定命运轨迹。在中医理论影响下,痣的位置还被赋予脏腑经络的映射功能,如鼻翼痣对应脾胃,耳垂痣关联肾脏等。

西方文化中同样存在类似观念。古希腊学者亚里士多德曾提出“厚唇象征愚蠢,薄唇代表傲慢”的论断,16世纪意大利医师卡达诺更绘制出面部区域与性格的对应图谱。这种跨文化的相似性,反映出人类对体表特征与内在特质的原始联想。需要强调的是,传统痣相学本质是经验归纳的产物,其逻辑体系缺乏现代科学验证,更多是特定历史阶段认知水平的映射。

传统痣相学的理论框架

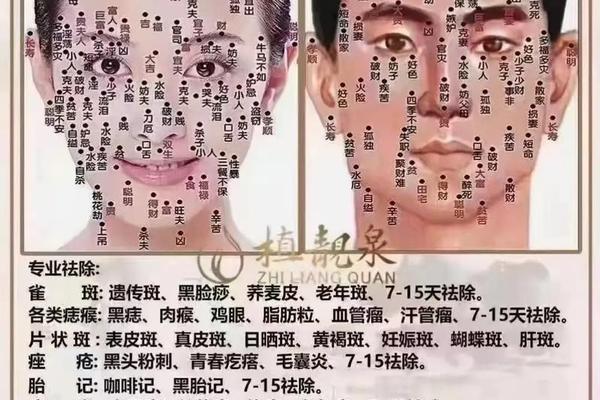

传统理论将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。例如迁移宫(太阳穴)的痣象征远行吉凶,子女宫(眼袋)的痣预示后代运势。在具体判断中,需综合“形、色、位”三要素:圆润红痣为吉,形恶色晦则凶;隐处(如耳后)痣优于显处(如鼻尖)痣。这种分级体系体现出“以象取义”的思维特征,如唇周痣关联口福,实则是将饮食功能与社交能力进行隐喻转化。

现代解剖学发现,面部神经与肌肉的分布密度差异,可能影响表情习惯的形成。例如法令纹区域的频繁活动,会导致该部位皮肤组织增厚,间接影响痣的显现概率。这为“法令痣主权威”的说法提供了生理学层面的解释可能。但需要明确的是,这种关联性属于统计学意义上的弱相关,无法构成因果论证。

现代科学视角的审视

从医学角度分析,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传基因与紫外线照射等因素影响。临床数据显示,90%的恶性黑色素瘤源于交界痣病变,这与传统“隐痣主贵”的判断存在根本冲突。心理学研究则揭示了“自我实现预言”效应:坚信眉间痣象征领导力的人,会主动争取管理岗位,通过行为改变间接“验证”相术预言。

神经认知实验表明,人类大脑在0.1秒内即可对面部特征进行性格预判。这种进化形成的快速识别机制,可能构成了相术判断的神经基础。2019年林强强对518名女性的研究显示,BMI指数与情绪稳定性存在统计学关联,侧面印证了“形体厚重为贵”的传统观点。但这些发现仅能说明相关性,不能推导出痣相的决定性作用。

文化符号与实用价值的再思考

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。敦煌壁画中的菩萨像多在眉心描绘红痣,文学作品常用“泪痣”“福痣”塑造人物形象,这些艺术表达赋予痣相超越现实的象征意义。在当代影视作品中,角色造型仍会通过人工点痣强化性格特征,证明其符号系统仍具审美价值。

在应用层面,香港中文大学2018年的调查显示,76%的受访者曾因痣相调整社交策略。这种心理暗示工具若能合理利用,可发挥情绪调节功能。但需要警惕商业化的相术骗局——某地公安机关2022年破获的诈骗案中,嫌疑人通过伪造“旺夫痣”概念非法敛财逾千万元。

科学验证的困境与突破

当前研究面临三大瓶颈:面相特征的多重交互影响难以隔离,如额相需综合骨相、皮相共同判断;纵向追踪研究成本过高,缺乏十年期以上的样本观察;文化差异导致判断标准难以统一,西方研究中的“可靠面容”特征与东方相法存在系统性偏差。

突破方向可能在于神经成像技术的应用。fMRI实验已证实,观看不同面部特征时,杏仁核与前额叶皮层的激活模式存在差异。未来或可通过建立神经反应数据库,量化“天庭饱满”等传统概念的生物学指标。跨学科团队正在尝试将3D面部扫描数据与MBTI性格测试结合,目前已积累超过20万组样本,初步发现鼻翼宽度与风险偏好存在0.3左右的正相关性。

痣相学的历史价值在于构建了独特的人体认知体系,其部分经验总结与现代社会心理学发现形成微妙呼应。但从科学实证角度审视,特定痣相与命运的必然联系缺乏可靠证据支持。建议采取“文化传承”与“科学认知”的二元立场:在艺术创作、民俗研究领域保留其符号价值;在医疗决策、职业规划等现实场景中坚持循证原则。未来研究应聚焦于建立量化分析模型,在控制文化偏见的前提下,探索体表特征与社会行为间的深层作用机制。