在中国传统面相学中,面部痣相承载着对命运的隐喻与道德评判。古人认为,面部不同位置的痣与人的性格、福祸甚至道德品质紧密关联,尤其是女性面部的痣,常被赋予“贱”“淫”“克夫”等负面标签。这种观念源于“天人感应”的哲学思想,认为痣是上天对人性情的“垂相”,而社会对女性行为的规训也深刻投射于痣相的解读中。本文将从传统相术、现代科学及文化心理等多角度,解析“女痣相贱”背后的逻辑与争议。

一、传统相术中的痣相分类与道德评判

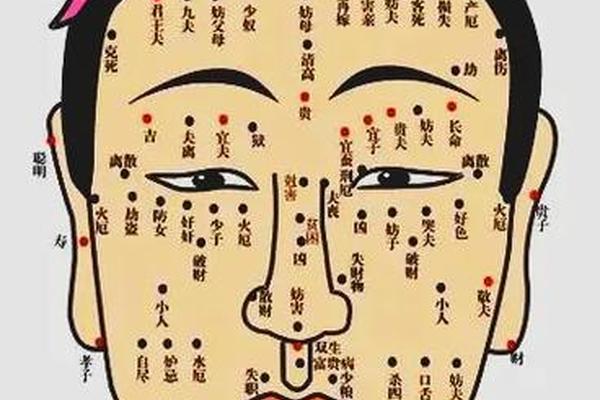

传统相术将痣分为吉痣与恶痣,吉痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,而恶痣则以色泽晦暗、形状残缺为特征。对于女性而言,显眼部位的痣常被视为“贱”的象征,例如眼尾痣主“命犯桃花”,鼻旁痣暗示“好淫”,嘴唇痣关联“多角恋爱”等。这种分类不仅基于痣的物理特征,更暗含对女性道德行为的约束。例如《麻衣相法》认为,女性奸门(眼尾至发际)有痣者“欲念重”,需防范婚姻破裂,这种解读将生理特征与道德缺陷直接挂钩。

值得注意的是,传统相术中“贱”的定义具有性别双重标准。男性鼻翼痣仅被解读为“财运不佳”,而女性同样位置的痣则可能被贴上“红杏出墙”的标签。这种差异反映了封建社会对女性贞洁的严苛要求,痣相成为规训女性行为的符号工具。例如下唇痣在男性相术中代表“顾家”,在女性相术中却与“劳碌命”“桃色问题”关联。

二、典型“贱痣”位置的社会学解读

1. 眼尾与鼻旁:桃色危机的隐喻

眼尾痣被称作“夫妻宫痣”,相术认为这类女性“异性缘极佳,欲念重”,易陷入多角恋情。这种解读实则是将女性吸引力污名化,将主动的性别魅力等同于道德瑕疵。鼻翼痣的“轻浮”标签则进一步强化了身体部位与品行的关联,如网页30指出鼻旁痣女性“心思不定”,暗示其缺乏传统妇德要求的稳定性。

2. 嘴唇与颧骨:权力规训的投射

上唇痣在相术中代表“重物欲、”,下唇痣关联“劳碌命”,这种解读将女性对物质或情感的正当需求妖魔化。而颧骨痣被称为“权势痣”,本应象征领导力,却因其挑战男权社会的特质,被异化为“不宜合伙营业”“易被横刀夺爱”的负面暗示。这种矛盾揭示了传统相术对女性社会角色跃迁的警惕。

三、现代科学视角下的痣相祛魅

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置、颜色与遗传、紫外线照射等因素相关,与道德品质无必然联系。研究显示,约30%的恶性黑色素瘤由痣发展而来,需关注的是其病理变化而非相术寓意。例如鼻头痣相术称“招小人”,医学则提示此处长期暴露于污染环境,易发生炎症。

心理学研究进一步解构了痣相的道德隐喻。德国学者发现,人们对痣的更多源于“面孔吸引力效应”——对称洁净的面容更易获得好感,而痣的存在可能触发潜意识中的“异常警觉”。这种认知偏差导致“恶痣”标签的泛化,例如法令纹痣本与脚部健康相关,却被曲解为“克妻”。

四、文化心理与性别规训的深层结构

“女痣相贱”观念的本质是父权制对女性身体的符号化控制。通过将特定痣相与“”“克夫”等概念绑定,传统文化构建了一套约束女性自主权的道德监控体系。例如泪痣被赋予“为情所苦”的宿命论,实则规劝女性压抑情感需求;而“凤尾痣”强调婚姻损伤,则将家庭价值凌驾于个人发展之上。

这种规训在现代社会仍以隐蔽方式延续。网络相术文章常以“旺夫”“破财”等关键词引导女性点痣,形成价值数亿元的美容产业链。值得警惕的是,此类商业宣传往往强化性别刻板印象,如网页66建议女性点除眼尾痣以“避免桃花劫”,却未同等约束男性的情感行为。

五、理性认知与自我重构的路径

面对传统痣相文化,我们需建立批判性认知框架。首先需承认其历史合理性——在缺乏科学认知的古代,痣相为命运解释提供了简易模型;但更应警惕其现代异化,如网页78指出:“痣的重要性远不如五官形貌,现代人无需为此胆战心惊。” 可借鉴跨学科研究成果,例如将痣相中的“食禄运”转化为对消化系统健康的关注,将“夫妻宫”解读为亲密关系沟通能力的象征。

对于个体而言,主动重构痣相意义更具建设性。如艺术家弗里达·卡罗以眉心痣强化个人标识,哲学家苏珊·桑塔格则批判“疾病隐喻”,这些案例提示我们:身体符号的意义应由主体定义。当代女性可通过文化祛魅、科学认知和主体重构三重路径,将痣从“贱”的污名中解放,转化为个性表达的载体。

“女痣相贱”的观念是传统文化、性别政治与认知局限共同作用的产物。在科学理性与性别平等的视角下,我们既要解析其历史成因,更需解构其中的道德桎梏。未来的研究方向可聚焦于相术文化的现代转化机制,或开展跨文化的痣相比较研究。正如《黄帝内经》所言:“有诸内必形诸外”,或许真正需要关注的不是痣的吉凶,而是其反映的身心健康信号——这才是传统文化留给现代人的智慧启示。