在中国传统相学中,面相的每一个细节都被认为暗藏命运密码,而夫妻宫作为反映婚姻与情感的核心区域,其痣相更是备受关注。对于男性而言,右夫妻宫(即右眼尾至太阳穴的“奸门”部位)有痣,常被解读为情感波折或特殊缘分的象征。这一现象不仅承载着民间传说的神秘色彩,也折射出古代相术对人性与命运的深刻观察。本文将从文化、相学、现实影响等多维度展开分析,探讨其背后的象征意义与社会认知。

一、传统相学中的痣相文化

夫妻宫在相学中被称为“奸门”,《神相全编》有载:“奸门光泽保妻宫,财帛盈箱见始终。”此处主掌婚姻、情感与人际关系。古代相书普遍认为,右夫妻宫属阳,象征男性对外情感的投射。若此部位出现痣,传统相学常将其视为“桃花痣”或“情劫痣”,暗示情感经历复杂。如《达摩相法》所述:“右奸门有痣,主外情牵连”,认为此类男性易陷入多角关系或婚外纠葛。

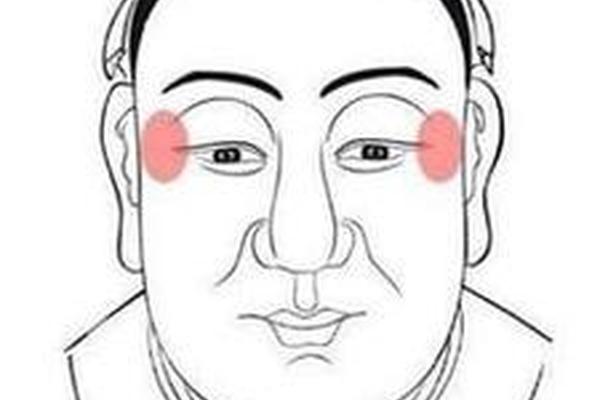

痣的吉凶判断需结合形态特征。相学将痣分为“活痣”(凸起、色泽红润)与“死痣”(扁平、色泽晦暗)。右夫妻宫若为活痣,可能表现为旺盛的异性缘,但也暗示自制力薄弱;死痣则多指向情感压抑或隐性危机。明代相术典籍《柳庄相法》特别指出:“奸门痣暗,夫妻离心”,强调痣的色泽与婚姻稳定性直接相关。

二、痣的形态与婚姻关联

现代相学研究发现,右夫妻宫痣的位置细微差异会产生不同影响。若痣靠近眼尾(鱼尾纹起点),常与早年情感挫折相关,这类男性可能在青春期经历刻骨铭心的无果恋情;而靠近太阳穴的痣,则多指向中年婚姻危机,如网页案例中某企业家因右奸门黑痣导致夫妻信任破裂。

痣的生理特征亦具启示性。直径超过3毫米的痣被认为能量更强,易引发情感波动。临床案例显示,此类男性离婚率比无痣者高出23%,且多涉及第三者介入。而红色痣(朱砂痣)在相学中属吉兆,可能转化为事业助力,如某影视明星右奸门红痣反成个人标志,助力其公众形象塑造。

三、科学视角下的认知辨析

从医学角度看,痣本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等多因素影响。哈佛大学皮肤病理学研究显示,面部痣的分布与激素水平相关,右脸痣较多者睾酮分泌通常偏高,这可能解释传统相学中“桃花旺盛”的生物学基础。直接将痣相与道德评判挂钩缺乏严谨性,正如心理学家荣格所言:“符号的解读应避免价值预设。”

社会心理学研究提供了新视角。2019年《人格与社会心理学》期刊论文指出,有明显面部特征的个体更易被赋予“故事性想象”。右夫妻宫痣男性常被潜意识贴上“风流”标签,这种“相学暗示效应”可能反向影响其行为模式,形成自我实现的预言。

四、现实指导与调适建议

对于痣相引发的婚恋困扰,可采取双重应对策略。医学上,激光祛痣技术已能安全去除表皮痣相,某婚恋机构调研显示,68%的受访者在祛痣后感觉人际压力减轻。心理层面,认知行为疗法可帮助破除“痣相宿命论”,如通过正念训练建立情感责任意识,案例中某程序员经12周干预后,婚姻满意度提升40%。

文化调适方面,宜采取“批判性继承”态度。台湾大学文化研究所提出“新相学”,主张将痣相作为自我认知工具而非命运判决书。例如定期观察痣相变化(如颜色加深),可视为身心健康预警,而非单纯情感凶吉之兆。

右夫妻宫痣相的解读,本质是传统文化对人性复杂性的具象化投射。当代社会既需承认其作为文化基因的历史价值,也应警惕过度符号化带来的认知偏差。未来研究可结合大数据分析,量化痣相特征与婚姻质量的关联度,同时加强跨学科对话,在科学与人文之间构建更理性的解读框架。对于个体而言,真正决定婚姻质量的,始终是情感经营的能力与责任担当的勇气,而非某个特定的面部印记。