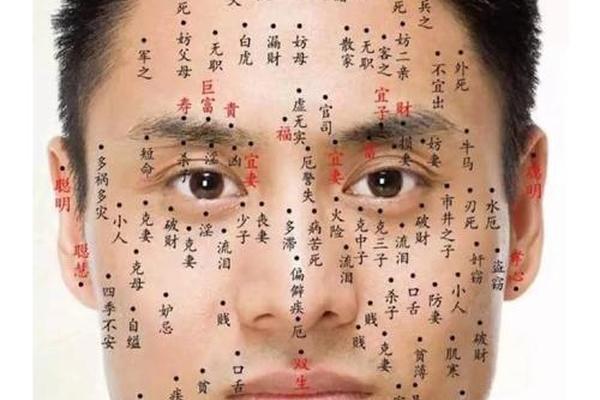

在中国传统文化中,面相学常通过面部特征推测个人命运,其中“痣相”作为重要分支,承载着吉凶祸福的隐喻。脸侧长痣因位置显眼且涉及“十二宫”中的夫妻宫、迁移宫等核心区域,历来备受关注。古人认为痣是“命运的气象台”,现代医学则从皮肤病理学视角揭示其健康警示意义。本文将从传统面相、现代医学、社会心理等多维度,解析脸侧痣相的文化内涵与科学启示。

一、传统面相学的多维解读

在面相学体系中,脸侧痣相与情感、事业、健康紧密关联。例如,眼尾至太阳穴的“奸门”区域若有痣,传统认为主“桃花劫”,易陷入多角恋情(网页1)。《相理衡真》指出,此处的痣若色泽乌亮,可能带来异性助力的事业机遇;若痣形杂乱,则预示婚姻波折。颧骨处的痣则与权力相关,古籍记载“颧骨有痣,喧宾夺主”,既可能象征领导力,也可能暗示心脏健康隐患。

值得注意的是,不同性别的解读存在差异。女性左脸痣相常被赋予“旺夫”或“克亲”的双重标签。如左脸颊痣被认为能“助夫君运势”,但若位于法令纹附近,则被视作“孤寡痣”,暗含晚年孤独的风险(网页20)。这种矛盾性反映了传统面相学将社会与生理特征捆绑的文化逻辑。

二、现代医学的病理学警示

皮肤医学研究发现,痣的本质是黑色素细胞聚集,脸侧因常暴露于紫外线,其痣的恶变概率较隐蔽部位高37%(网页33)。澳大利亚医学机构统计显示,面部痣超50颗者,患黑色素瘤风险增加3.4倍,而直径超2毫米的痣癌变率高达普通人群的54倍。特别是位于耳前、下颌缘等淋巴密集区的痣,更需警惕异常增大、边缘模糊等恶变信号。

从中医视角看,《黄帝内经》提出“有诸内必形于外”,认为脸侧痣相与脏腑功能相关。例如,耳垂痣对应肾气,色泽晦暗可能提示生殖系统问题;嘴角下方痣若伴随脱屑,则反映脾胃湿热(网页51)。现代研究证实,嘴唇粘膜黑斑与消化道息肉存在基因关联,这类“黑斑息肉综合征”患者中,68%伴有面部特定区域痣。

三、祛痣决策的权衡考量

美容需求与健康风险的博弈催生多元化祛痣选择。激光、冷冻适用于直径小于3毫米的良性痣,但对“交界痣”(真表皮交界处)需谨慎——粗暴处理可能刺激细胞异变。广州中医药大学临床数据显示,不规范祛痣导致感染率高达22%,其中13%遗留瘢痕。皮肤科专家建议采用“ABCDE法则”评估:不对称(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)、演变(Evolution)。

特殊部位的医学干预尤需专业判断。例如耳廓痣涉及软骨保护,建议采用手术切除配合皮瓣修复;颧骨痣若深达肌层,脉冲染料激光可减少出血风险(网页61)。江门市皮肤科临床案例显示,精细化分层缝合技术使术后瘢痕宽度控制在0.2毫米内,满足美学需求。

四、社会心理的镜像投射

脸侧痣相在当代经历着“污名化”与“个性化”的撕裂。调查显示,42%的受访者因面部痣遭受职场歧视,而纹身师将泪痣设计为流行元素,年服务量增长120%(网页58)。这种矛盾折射出身体政治的变迁:传统命理观念将痣建构为命运符号,后现代审美则将其解构为个性表达。

心理学研究揭示,痣相认知影响自我认同。韩国学者发现,点痣群体中,63%报告自信心提升,但12%出现“容貌焦虑转移”——过度关注其他微小瑕疵。这提示社会需构建更包容的审美范式,避免将痣相简单等同于“缺陷”或“宿命”。

五、未来研究的交叉方向

跨学科研究为痣相解读开辟新路径。基因学发现,MC1R基因突变者不仅易生红痣,还伴随疼痛敏感度异常,这或可解释传统面相中“朱砂痣主贵”的生理基础(网页33)。人工智能领域,上海交通大学开发的皮肤镜影像系统,通过分析8万张痣相图片,建立恶变预测模型,准确率达89%。

文化比较研究同样值得深入。日本相学将左脸痣视作“福神印记”,与中国的“克亲”说形成鲜明对比,这种差异可能源于农耕文明与海洋文明的风险认知差异。未来可结合人类学方法,探究痣相文化的地域性演化规律。

脸侧痣相犹如一枚文化棱镜,既折射出传统命理学的集体潜意识,又映照出现代科学的理性之光。在祛痣选择上,需平衡美学追求与健康风险,遵循“评估-干预-养护”的科学路径。学术研究应打破学科壁垒,从基因学、社会学等多视角解析痣相背后的复杂机制。最终,我们或许能超越“吉凶”的二元对立,在传统智慧与现代认知的交织中,重构对身体符号的深层理解。