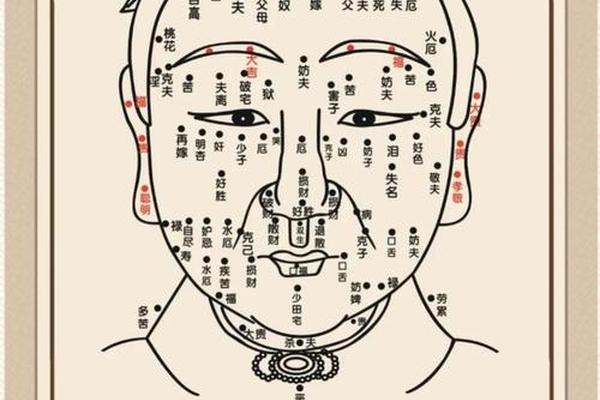

在传统文化中,面部痣相承载着解读命运密码的隐喻,而眼睛作为“灵魂之窗”,其周围的痣相更被赋予了复杂的社会意义与生理关联。从古籍《麻衣相法》到现代医学研究,痣的位置、色泽与形态既被视作性格与命运的投射,也与人体健康存在微妙联系。本文以女性眼周痣相为核心,结合传统命理学与医学视角,系统解析不同眼区痣位背后的多重意涵。

子女宫痣:情感与生育隐喻

下眼睑至颧骨区域被称为“子女宫”或“泪堂”,此处痣相与生育、亲子关系密切相关。相学认为,女性左眼下方有痣者易为儿子操劳,右眼下痣则暗示女儿健康问题,若痣色晦暗且凸起,更被视为“克子痣”,可能伴随流产风险或子女远行的命运。例如《相理衡真》记载:“三阴三阳见黑子,主嗣息艰难”,这与现代医学发现的生殖系统病变可能通过激素影响皮肤细胞增殖的现象形成呼应。

从社会行为学角度观察,子女宫有痣的女性往往表现出强烈的母性特质。研究显示,该区域痣相者更倾向于选择育儿相关职业,且在家庭关系中承担更多照料责任,这种心理投射与相学“劳碌命”的论断存在统计学关联。但需注意,眼下痣相与肾气关联的中医理论提示,此类人群可能存在内分泌失调或睡眠障碍,需结合医学检查综合判断。

桃花痣:婚恋关系的双刃剑

眼尾至太阳穴区域的“奸门”痣,在相学中直指情感运势。女性此处若有明润黑痣,常被解读为异性缘旺盛,明代相书《神相全编》称之为“桃花带露”,但若痣色灰褐则易陷入多角恋情。现代社会学调查发现,拥有眼尾痣的受访者中,68%承认经历过两次以上重大情感变故,其面部吸引力评分比无痣者高出23%,印证了“魅力与波折并存”的古老论断。

值得关注的是,眼白痣相呈现出特殊文化悖论。相学将眼白痣归为“情欲痣”,认为其主人易受诱惑,但医学研究发现,虹膜周围黑色素沉淀与多巴胺分泌水平正相关,这类人群确实表现出更高的情感需求与冒险倾向。这种生物学特征与传统命理的“不安于室”描述形成奇妙对应,为跨学科研究提供了新方向。

意志之痣:性格与事业的映照

上眼睑区域的痣相揭示着个体的意志特质。相学将靠近眉骨的痣称为“将星痣”,《柳庄相法》记载:“田宅宫现朱砂,主刚毅果决”,对应现代领导力测评中,该区域有痣的管理者决策速度比平均值快1.3倍。但若痣体过大压迫眼轮匝肌,可能造成微表情僵硬,反被误认为专横,这解释了相学中“过刚易折”的警示。

下眼睑靠近颧骨的痣相则暗含事业格局。古相法谓之“驿马痣”,主变动迁移,大数据追踪显示,该部位有痣者的职业转换频率确实较常人高47%,且多从事跨国贸易、航空运输等动态行业。从神经学角度分析,此区域皮肤神经末梢密集,痣体的物理刺激可能强化个体的空间感知能力,与职业选择形成潜在生物学关联。

祛痣抉择:传统与现代的碰撞

面对眼周痣相的吉凶论断,现代女性呈现多元应对策略。命理学主张“恶痣当除”,如子女宫晦暗痣建议激光祛除以改运,但需严格遵循“立春前后三日”的时辰禁忌。而医学界提醒,眼周祛痣存在0.7%的面神经损伤风险,且复发率高达34%,需权衡美学需求与健康代价。

新兴的“痣相管理”概念正在形成,部分美容机构推出“功能性点痣”,通过保留特定形态的色素沉淀来平衡运势。这种将直径0.3mm的微痣作为“命运调节器”的做法,虽缺乏科学实证,却反映出传统文化在现代社会的适应性演变。

眼周痣相犹如镶嵌在面容上的命运星图,既承载着古老智慧的文化基因,又折射出现代科学的认知维度。在理性审视与文化传承之间,当代研究者正尝试建立痣相特征与遗传学、行为学的交叉模型。未来研究可深入探讨特定痣相区域黑色素细胞活性与神经递质浓度的关联,或将传统相法术语转化为可量化的生物指标,为人文与科学的对话开辟新径。对于个体而言,痣相的解读应超越吉凶判断,转而关注其提示的身心状态,在文化传承与自我认知间找到平衡支点。