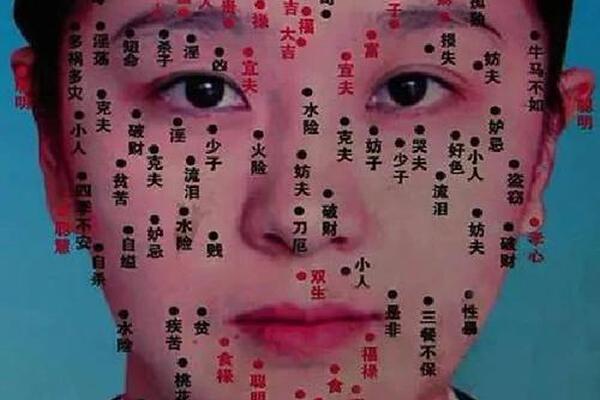

在中国传统文化中,面相学与痣相学承载着千百年来的民间智慧与哲学思考。其中,“白虎痣”与“四白痣”因其特殊的位置与象征意义,常被视为解读命运的重要符号。白虎痣常被赋予凶煞之兆,而四白痣则因涉及眼相与田宅宫,被认为关联家族兴衰与个人性格。这些痣相的解读,既反映了古人对人体与自然关系的观察,也映射了社会对吉凶祸福的心理投射。本文将从传统命理、科学视角、性别差异及化解方法等多维度,探讨这两种痣相的深层含义。

一、传统命理中的痣相象征

在痣相学体系中,白虎痣通常指位于额头中间偏右的痣,无论男女,均被视为“克配偶”的凶兆。传统观点认为,白虎痣会引发婚姻不顺,男性可能克妻,女性则克夫,甚至导致配偶健康危机。这种观念源于古代阴阳平衡理论,白虎属西方金位,象征肃杀之气,若面部对应位置出现痣相,则被认为破坏家庭和谐。例如,《相学精义》中强调“面无善痣”,白虎痣的存在如同白玉瑕疵,预示人生坎坷。

而四白痣则特指眼白区域出现的痣点,尤其位于眼尾或瞳孔附近时,被认为具有更复杂的命理影响。面相学中,眼尾为“夫妻宫”,此处的痣可能暗示情感纠葛或婚姻波折。若四白痣伴随血丝延伸至瞳孔,更被视为血光之灾的预兆。田宅宫(上眼皮至眉毛区域)的痣相,则被认为影响家族传承与财产积累,痣的存在可能阻碍祖业继承或引发家庭矛盾。

二、现代科学与民俗观念的碰撞

从医学角度,痣本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤病变,白虎痣与四白痣并无特殊生理意义。研究显示,痣的颜色、大小变化可能提示皮肤健康问题,例如黑色素瘤风险,但传统命理中的“克煞”之说缺乏科学依据。现代统计学也表明,婚姻稳定性与痣的位置无直接关联,更多受个人性格、经济条件等现实因素影响。

民俗观念的心理暗示作用不容忽视。白虎痣的“凶名”可能引发焦虑,进而影响人际交往与自我认知。例如,部分人因迷信而过度关注痣相,甚至通过激光点痣寻求心理安慰。这种文化现象揭示了一种社会心理机制:通过外部符号简化复杂命运,以缓解对未知的恐惧。四白痣的解读同样具有象征性,眼相学认为眼白清澈者性格坦荡,而浑浊或带痣者易心机深沉,这种关联实则是将生理特征与道德评判混为一谈。

三、性别差异与痣相解读

传统痣相学对男女痣相的诠释存在显著差异。男性白虎痣常与事业挫折关联,认为额头痣相压制官运,需通过五行八卦符咒化解。而女性同一位置的痣,则被归为“克夫”范畴,暗示需牺牲个人运势以维护家庭稳定。这种性别化解读折射出古代社会对男女社会角色的固化认知,男性重功名,女性重婚姻。

四白痣的性别象征更为隐晦。男性眼尾痣可能被解读为“桃花劫”,暗示多情易惹是非;女性同位置痣相则被视为“泪痣”,象征情感坎坷或子嗣缘薄。现代研究中,这种差异逐渐淡化,更多学者主张结合个人整体面相与行为模式综合判断,而非单一痣相定论。例如,刘恒在《相学精义》注解中指出,修德可改变痣相吉凶,强调后天行为对命运的主导作用。

四、化解方法与文化调适

民间对白虎痣的化解手段充满仪式感,例如佩戴五行护身符、悬挂八卦福或调整住宅风水。风水学中,“白虎煞”需通过平衡青龙位(左侧)与白虎位(右侧)的能量化解,如种植绿植、摆放麒麟或调整建筑格局。这些方法本质是通过空间秩序的重构,恢复心理层面的稳定感。

对于四白痣,传统建议多聚焦于行为修正,如修身养性、行善积德以抵消“凶相”。现代则倾向于医学干预,若痣影响外观或存在病变风险,可通过科学手段去除。值得注意的是,部分文化开始重新诠释痣相,例如红痣象征鸿运,朱砂痣(眉心红痣)更被视为智慧与艺术天赋的标志,这种转变反映传统符号在现代语境下的适应性重构。

总结

白虎痣与四白痣的命理象征,是传统文化对人体符号的哲学化解读,其背后交织着科学认知与民俗心理的张力。尽管现代医学消解了痣相的“宿命论”色彩,但其文化象征仍作为集体记忆的一部分延续。未来研究可进一步探讨痣相观念的地域差异、代际传播机制,以及如何通过科学普及重构传统符号的现代意义。对于个体而言,理性看待痣相,兼顾医学检查与文化心理调适,或许是平衡传统与现代的最佳路径。