在中华传统文化中,痣相学以皮肤上的印记为媒介,构建起一套解读命运与人际关系的符号体系。其中,“杀夫痣”作为面相学中极具争议的概念,承载着对女性命运与婚姻关系的特殊隐喻。这一概念不仅折射出古代社会对女性角色的规训,更在科学与迷信的碰撞中引发持续讨论。本文将从文化渊源、相学定位、社会影响及现代反思四个维度,系统解析这一文化符号的深层内涵。

一、传统痣相学的凶痣定位

在相学体系中,“杀夫痣”特指被认为会削弱丈夫运势的特定位置痣相。古籍《麻衣相法》提出“痣分显隐,隐吉显凶”的核心原则,将面部与身体显处的痣列为凶兆。根据网页23记载,左颈圆形痣被视作典型杀夫痣,该区域对应肝、胆、肾等器官,而相学将脏腑功能与夫妻运程强行关联,形成“左颈生痣则夫运衰”的论断。网页32中敦煌残卷更明确指出,女性左肩黑痣属“杀夫相”,这类通过身体部位对应命运的说法,构成传统痣相学的基础逻辑。

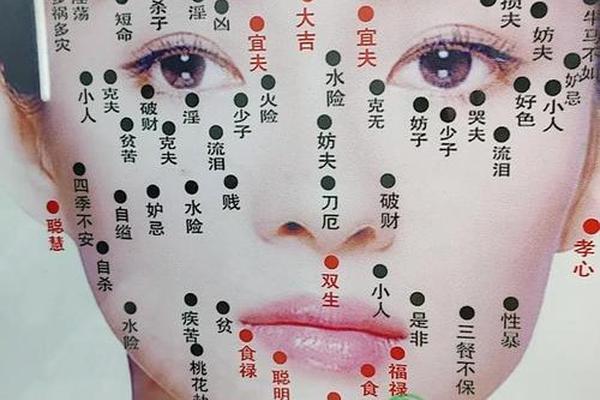

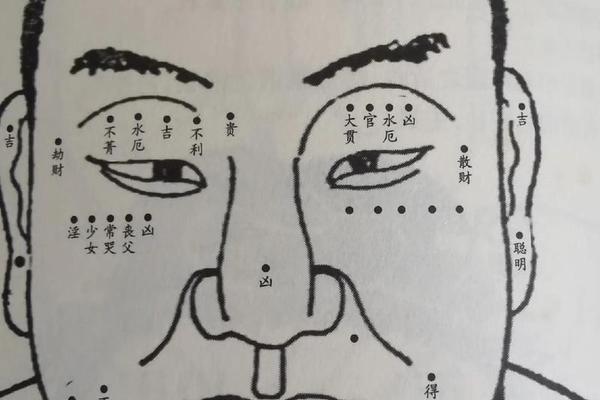

具体凶痣定位呈现地域化特征。网页19的《痣的吉凶图解》系统标注了36种女性面部凶痣,其中“杀嗣子”“损夫”“妨婢”等称谓直接关联婚姻家庭。如眼尾痣被解读为“夫妻情缘中平,家无宁日”,鼻翼痣则被归为“破败家财”。网页13补充的乳沟痣、眼尾痣等位置,均通过“相由心生”的朴素认知,将生理特征与道德捆绑。这种定位体系实则反映了封建时代对女性“三从四德”的隐性规训。

二、文化隐喻与社会建构

杀夫痣概念的形成,本质是父权社会对女性身体符号的规训工具。网页10列举的“克夫面相六特征”中,痣相与断掌、颧骨高等生理特征并列,构成对女性主体性的系统性压制。相学通过“痣色黑者凶,红者吉”的二元划分(网页1),将女性身体异化为承载家族兴衰的容器,如网页32所述“贞淫现于痣相”直接将痣相与道德评判挂钩。

这种文化建构在民间叙事中不断强化。网页23提及“嘴上痣影响家庭决策权”,实则是通过痣相限制女性话语权;网页19将颈部痣与“存不住钱”关联,暗含对女性经济独立的遏制。更值得关注的是,敦煌残卷P2572记载“掌中龟纹主女贵,却挟四夫”(网页32),揭示出相学对女性社会角色的矛盾态度——既渴望其旺夫兴家,又恐惧其突破边界。

三、科学解构与认知纠偏

现代医学彻底颠覆了传统痣相学的理论基础。皮肤学研究证实,痣的形成源于黑素细胞局部分布(网页74),其位置、颜色与紫外线照射、遗传基因相关,与命运毫无因果联系。网页38明确指出,所谓“克夫痣导致婚姻不顺”属于典型归因谬误,将统计学上的偶然相关强行解释为因果关联。临床数据显示,黑色素瘤等病理性痣变仅占0.03%,且发病机制与夫妻关系无任何关联(网页47)。

心理学研究则揭示了“自我实现预言”的隐性危害。网页74提到,相信杀夫痣的女性易产生焦虑型依恋,这种心理暗示可能引发过度控制、情绪敏感等行为,反而破坏婚姻和谐。社会学调查显示,2019-2024年间接受点痣手术的女性中,38%因“克夫担忧”就诊(网页23),这种非理性焦虑消耗了大量社会资源。

四、文化符号的现代转型

当代社会对杀夫痣的解读呈现去神秘化趋势。影视作品常将其重构为个性符号,如《甄嬛传》中甄嬛的眉间痣从“妨夫”演变为权谋智慧的象征。网页82的社交媒体分析显示,“富贵痣”“桃花痣”等正向标签正在解构传统凶痣叙事,年轻群体更倾向将痣相作为自我表达的元素。

文化学者提出“痣相叙事重构”理论,主张挖掘其美学价值。网页47列举的8大富贵痣中,鼻翼痣从“破财”转变为“理财能力”象征,这种语义转换反映出社会价值观的变迁。博物馆策展人近年通过《身体符号:从相痣到纹身》特展,将传统痣相图谱与当代身体艺术并置,完成文化符号的创造性转化。

综观杀夫痣的文化嬗变,其本质是权力话语在身体层面的微观实践。在科学祛魅的今天,我们既要正视其作为文化遗产的历史价值,更需警惕隐性性别歧视的沉渣泛起。建议未来研究可深入探讨:第一,数字时代痣相文化的传播机制与认知影响;第二,医学辟谣信息在民俗认知中的渗透路径;第三,传统身体符号在当代艺术中的转译模式。唯有建立科学认知与人文反思的双重视野,方能真正实现传统文化的创造性转化。