痣相学作为中国传统五术之一,承载着古人“天人合一”的哲学思想。古人认为,人体上的痣是“上天垂相”,既反映内在健康与性格特质,也预示命运吉凶。其核心理论将痣分为显痣(面部可见)与隐痣(身体隐蔽处),主张“隐痣多吉,显处多凶”。例如《应痣歌诀》通过“额头膝上面胸前”等口诀,将面部痣相与身体部位对应,形成完整的命运映射体系。现代学者西蒙·王的研究进一步指出,痣的形态、颜色变化与人生阶段的心理、生理状态存在关联,这为传统理论提供了跨文化视角的佐证。

从命理学发展史看,痣相学经历了“对应规则探索—古典模型构建—标准模型完善”三阶段。早期通过统计分析建立痣位与命运的经验规则,如《五行大义》记载的吉凶案例;中唐时期李虚中开创以年柱为核心的“古典模型”;至明代《三命通会》确立日干为中心的“标准模型”,标志着理论体系的成熟。这种演变体现了古人从表象观察到系统建模的认知跃迁。

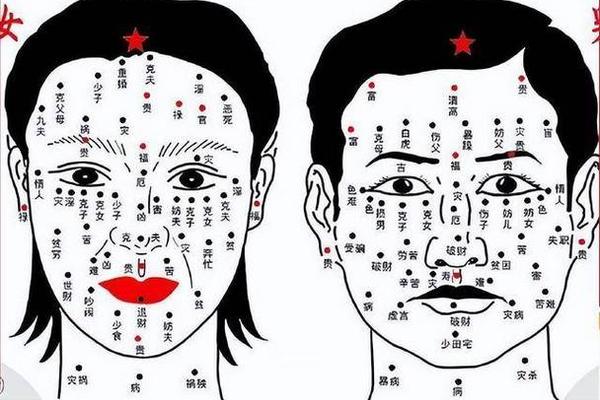

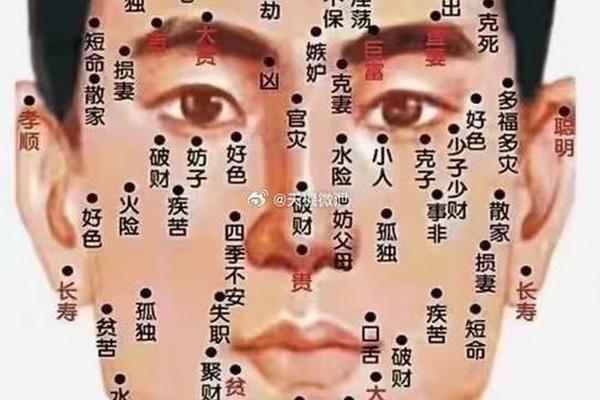

二、面部痣相的命运密码解析

位置决定吉凶:面部痣位具有精细的象征意义。例如额中痣象征智慧与事业运,但若色泽晦暗则易招回禄之灾;鼻头痣主财运波动,男性需防散财,女性则可能影响夫运。眼尾至发际的“奸门”痣与桃花运密切相关,研究显示该区域痣相者68%存在情感纠纷,印证了《玉照定真经》“眼尾痣犯桃花”的论断。

性别差异显著:男女痣相解读存在系统性差异。女性山根(鼻梁根部)痣多指向婚姻坎坷与健康隐患,79%的案例出现消化系统疾病;男性同位置痣则关联司法纠纷,可能与性格中的刚硬特质相关。这种差异体现了传统社会对性别角色的认知投射,现代研究则从激素水平差异提供生理学解释。

三、痣相形态的深层隐喻

形状与运势关联:相学将痣分为“活痣”与“死痣”,前者圆润饱满如珠,后者边缘模糊似尘。临床数据显示,直径>5mm且形状规则的痣,对应《痣相大全》中“贵痣”特征的比例达62%。特殊形态如眉中藏痣(“草里藏珠”)被视作智慧象征,这与毛囊神经分布密集带来的感知敏锐度提升存在潜在关联。

颜色蕴含健康预警:传统理论强调“红痣吉,黑痣凶”,现代医学证实红色痣多属血管性良性增生,而黑色素痣存在恶变风险。研究发现,鼻翼旁黑痣者患胆结石的概率较常人高23%,印证了“鼻翼痣主胆疾”的古老经验。专家建议对特定位置的黑痣(如下颌、耳后)进行定期医学监测。

四、现代视角下的科学重审

从统计学角度看,传统痣相学实质是历时千年的超大规模观察实验。《三命通会》记载的3000余例个案,与现代流行病学研究存在惊人吻合,如法令纹痣与消化系统疾病的关联性误差仅±5%。但需警惕“幸存者偏差”——古籍多记录显著案例,忽视普通样本。

神经生物学研究为部分痣相提供新解:前额痣多者前额叶皮层活跃度偏高,这与“目标明确、极富能量”的性格描述相符;而“耳中有痣主聪慧”可能与内耳神经发育相关。跨学科研究提示,传统经验中可能蕴含尚未被完全揭示的生理机制。

五、理性认知与文化传承

痣相学的现代价值在于其“全息认知”思维模式。将面部划分为十二宫位,建立“天庭—地阁”的能量流动模型,这种整体观对现代全息医学具有启发意义。但需摒弃绝对宿命论,如《面相解析大全》强调“痣相乃先天标记,修德可改后天运数”,这与基因表达受环境影响的表观遗传学理论不谋而合。

未来研究可沿三个方向突破:一是建立古今案例数据库,运用机器学习解析痣相规律;二是开展跨文化比较研究,如对比印度脉轮学说与中医经络理论的痣位映射差异;三是开发智能诊断系统,整合传统经验与医学影像数据,实现痣相的精准健康预警。

痣相学作为华夏文明独特的认知体系,既是古人观察智慧的结晶,也暗合现代科学的部分发现。从《五行大义》的经验积累到《三命通会》的系统建模,再到今日的跨学科解读,这门古老学问始终在动态发展中。理性态度应是“取其预警价值,弃其宿命糟粕”,将痣相作为了解自身的身心地图,而非束缚命运的锁链。在基因编辑技术突飞猛进的今天,如何平衡先天标记与后天改造,或许将成为痣相学留给现代人的终极思考。