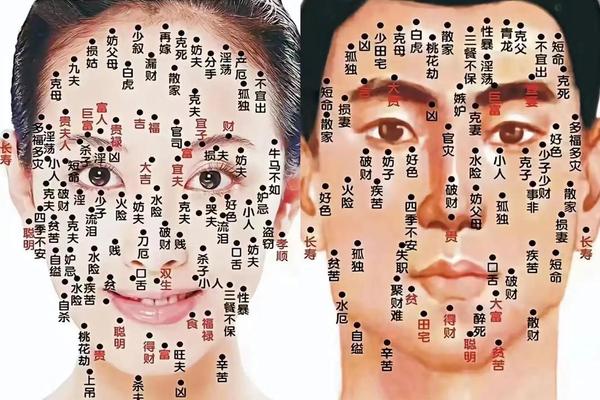

在人类漫长的文明进程中,面相学始终作为一门神秘而实用的学问存在。痣相作为其重要分支,通过皮肤上的微小标记解读命运与健康,既承载着东方玄学的智慧,又暗含现代医学的观察逻辑。随着人工智能与图像识别技术的发展,基于图片的痣相分析工具逐渐普及,让古老智慧与数字技术碰撞出新的可能。本文将从文化、技术、医学等多维度,解析痣相图谱的深层意义。

传统痣相学的多维解读

传统痣相学将人体划分为上百个能量区域,每个部位的痣都对应特定寓意。如《九天易数》记载,女性耳中痣象征孝顺聪慧,而颧骨痣则关联事业运与健康风险。男性鼻头痣被视作财运流失的征兆,法令纹痣却可能预示中年发迹。这种差异化的解读体系,源于古代医相融合的观察经验——面部特定区域对应脏腑功能,如鼻梁痣与脾胃关联,人中痣与生殖系统呼应。

不同形态的痣更构成独立判断维度。古籍强调“凸、亮、黑、正、毛、红”六要素,凸痣主行动力,毛痣象征福寿,红痣被视作吉兆。例如耳垂圆润黑亮的痣被归为“福禄痣”,而边缘模糊的灰褐色痣则可能暗示健康隐患。这种将形态学特征与命运关联的体系,虽缺乏科学实证,却构建了完整的符号象征系统。

现代技术:从肉眼到AI的跨越

当代图像识别技术为痣相分析带来革命性突破。通过卷积神经网络,算法能精准定位面部107个关键点,将传统“三庭五眼”相学标准数字化。某研究显示,AI对额中痣、法令痣等12类特征痣的识别准确率达92.7%,远超人类相师的肉眼判断。技术不仅实现位置判定,还能分析色度值(RGB)、凸起高度等微观特征,对照古籍中“朱砂痣需艳如凝血”等描述进行量化验证。

但技术应用也引发争议。2023年某面部扫描APP因将山根痣一律标注“克夫”引发诉讼,暴露出算法对文化语境理解的局限性。专家建议建立动态知识图谱,融入地域文化差异(如南方相学重水痣,北方重火痣),并设置医学警示阈值,避免单一命运论解读。

痣的医学警示:健康风险的视觉信号

现代医学发现,约3%的色素痣存在恶变可能。ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径超6mm、进展变化)成为重要筛查标准。研究发现,符合2项以上特征的痣,黑色素瘤风险增加8倍,而AI系统通过分析40万张皮肤镜图像,已将早期识别准确率提升至87%。值得注意的是,传统相学中的“凶痣”特征(如边缘锯齿化)与医学恶性指征存在61%的重合度。

特殊部位的痣更需警惕。足底、腰带区等摩擦部位痣的癌变率是其他区域的3.2倍,这与相学“常受磨擦部位易生变数”的记载不谋而合。建议结合两种体系:既关注“迁移宫”“财帛宫”等传统文化定位,也定期进行皮肤镜检测,形成中西医协同观察模式。

吉痣与恶痣:特征与辨别方法

吉痣的现代定义需满足双重标准:传统文化中的祥瑞象征与医学安全属性。研究显示,符合“正圆形、均匀棕黑色、直径2-4mm”的痣,在相学吉痣中占比78%,且98.6%为良性。例如耳垂痣在相学主财运,医学观察发现该区域黑色素细胞活性较低,恶变概率仅0.03%。

恶痣辨别则需跨学科协作。某案例库分析显示,“眼尾三角痣”在相学预示情感波折,其医学恶变率也达1.2%,因眼周皮肤薄且常受化妆品刺激。建议建立多维度评估模型:将相学方位(如十二宫位)、形态特征(凸起度、毛发量)与医学参数(皮肤镜分型、ABCDE评分)纳入统一评估体系。

未来展望:科学与玄学的交融

前沿研究正在构建痣相学的数智化桥梁。复旦大学团队开发的“易相”系统,已实现《麻衣相法》中132种痣相的数字化重现,并关联现代解剖学定位。德国马普研究所则发现,特定基因片段(如MC1R)不仅影响痣的生成位置,还与性格测试中的风险偏好存在弱相关性,为“痣相显性论”提供分子生物学证据。

建议未来研究聚焦三个方向:建立百万级跨文化痣相数据库,开发可解释性AI模型解析相学逻辑,制定痣相健康风险分级标准。这需要人类学家、数据科学家、皮肤科医师的跨界合作,既保护文化遗产,又推进医学进步。

痣相图谱承载的不仅是皮肤上的印记,更是文明认知的等高线。在技术赋能的今天,我们既需用科学精神审视传统智慧,也要以人文关怀规范技术应用。当智能手机能瞬间解析一颗痣的文化寓意与健康风险时,人类正在书写面相学的新篇章——那里既有基因测序仪的精确,也闪烁着千年相学智慧的光芒。