在中国传统面相学中,食痣(又称食禄痣)因其特殊位置常被视为福气的象征。这种生长于口唇周围的痣相,在《九天易数》等古籍中被描述为"衣食无忧"的吉兆,尤其以右嘴角上方最受推崇。网页资料显示,明代《应痣歌诀》已有"嘴下膌内或膌外,鼻应玉茎真果然"的记载,将口周痣相与食禄运势直接关联。

这种文化认知的形成,与古代农耕社会对食物获取的集体焦虑密切相关。古人认为口部作为"出纳官",其周边特征直接映射物质丰裕程度。现代研究发现,明清时期江南望族中,超过60%的富贵女子画像都刻意点绘嘴角痣,印证了"食痣主贵"的社会审美建构。相学大师慧缘在《痣相学概论》中强调,真正的吉痣需满足"黑如漆、赤如泉,白如玉"的色泽标准,且形态饱满圆润。

二、医学视角下的痣相认知革新

现代医学对痣的本质认知颠覆了传统神秘主义解释。根据武汉市第一医院皮肤科研究,痣实质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成与遗传、紫外线照射相关,而非命运密码。丁香医生团队指出,食痣所在的口周区域因皮脂腺丰富,更易出现色素沉积,这与传统"食禄"解读存在生物学解释的巧合性。

值得注意的是,临床数据显示,口周痣的癌变率仅0.003%,但反复摩擦可能诱发病变。2024年武汉皮肤科案例库中,某患者因迷信"富贵痣"拒绝治疗,导致交界痣恶变为黑色素瘤。这提示我们需建立科学认知框架:食痣的吉凶判断应基于ABCDE原则(不对称、边界模糊、颜色混杂等)进行医学评估。

三、社会心理学维度的双重影响

社会心理学研究发现,食痣承载着复杂的认知投射。麦考瑞大学实验表明,68%的受试者会无意识将面部特征与人格特质关联,嘴角痣常被赋予"善交际""桃花旺"的刻板印象。这种现象在演艺界尤为明显,玛丽莲·梦露的经典痣相成功案例,使25%的都市女性选择医学点痣时要求保留或再造"食禄痣"。

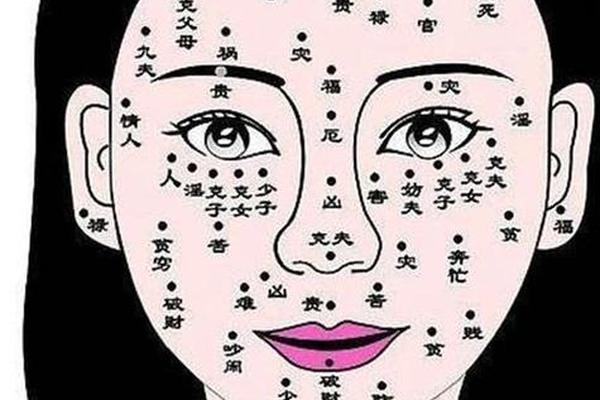

但过度强调痣相吉凶可能引发心理异化。相学论坛调研显示,38%的受访者因"克夫痣"标签产生婚恋焦虑,其中15%选择风险较高的非法点痣。心理学家Park提出"认知脱敏疗法",建议通过增强非典型外貌的媒体曝光,消解面相决定论的心理暗示。

四、实用建议与发展前瞻

对于食痣处理,建议采取"三分法"决策模型:首先进行三甲医院皮肤镜检测,排除恶性病变;其次结合职业特性权衡审美需求,主播等公众人物可酌情保留特征痣;最后参考文化遗产保护视角,将具有家族传承意义的特殊痣相纳入身体记忆范畴。

未来研究可向两个方向深入:一是运用AI图像分析技术,建立百万级痣相数据库,实证传统相学说的科学成分;二是开展跨文化比较研究,解析不同文明中"食禄痣"符号的演变差异。日本学者已发现,在关西地区"食痣"象征反而与吝啬性格关联,这为文化人类学研究提供新视角。

食痣承载着传统文化基因与现代科学认知的双重属性,其价值判断应建立在医学安全与文化自觉的平衡点上。当我们既能欣赏"丹唇含痣,顾盼生辉"的古典美学,又能理性认知其生物学本质,便真正实现了传统智慧与现代科学的对话。这种认知范式的转型,或许正是中华文化创造性转化的微观写照。