在皮肤科门诊中,色素痣是最常见的良性皮肤病变之一,但其形态的多样性常使患者与其他皮肤疾病混淆。据统计,人体平均携带15-20颗色素痣,其中约5%可能因位置特殊或形态异常需医学干预。临床实践中,准确区分色素痣与恶性黑色素瘤、炎症性皮肤病等病变,不仅关乎治疗决策,更直接影响患者预后。本文将从形态特征、鉴别诊断及辅助检查三个维度,系统解析色素痣的临床特征及其鉴别要点。

一、色素痣的形态特征

色素痣的临床表现具有显著多样性。根据痣细胞在皮肤中的分布层次,可分为交界痣、皮内痣和混合痣三类:交界痣多呈扁平状,直径通常小于6mm,边界清晰,常见于手掌、足底等摩擦部位;皮内痣则表现为半球形隆起,表面光滑或带毛发,颜色接近肤色;混合痣兼具两者特征,常呈轻微凸起并伴色素沉着。从颜色谱系来看,色素痣可呈现黑色、棕色、蓝黑色甚至暗红色,这种差异源于痣细胞中黑色素含量及分布深度的不同。

临床上典型色素痣的形态学特征包括:边界清晰、对称性生长、颜色均匀且直径稳定。例如,皮内痣常随年龄增长由交界痣演变而来,30岁后逐渐变为肤色并消退。但需注意,某些特殊类型如先天性巨痣(直径>20cm)或眼睑分裂痣,因存在6.3%的恶变风险,需特别关注。

二、黑色素瘤的鉴别要点

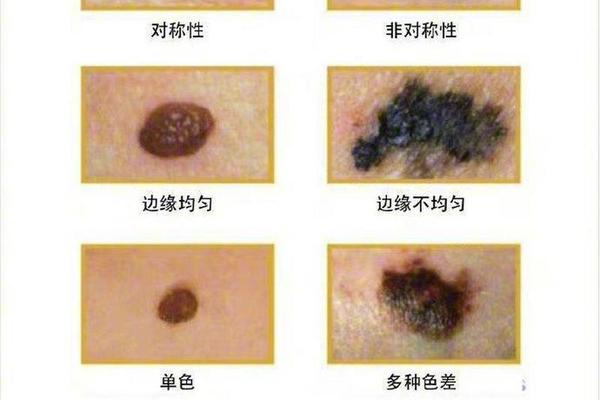

采用ABCDE法则可有效区分色素痣与黑色素瘤。非对称性(Asymmetry)是首要指标,恶性病变常呈现左右或上下形态不对称;边缘不规则(Border irregularity)表现为锯齿状或地图样边界,与正常组织分界模糊。颜色异质性(Color variation)方面,黑色素瘤常出现棕褐底色中掺杂粉红、蓝黑或白色斑块,而良性痣多为单色均匀分布。

值得注意的是,动态演变(Evolution)是核心鉴别要素。黑色素瘤在数周至数月内可能迅速增大,伴随瘙痒、渗液或破溃等症状。研究显示,70%-80%的黑色素瘤发生于正常皮肤,仅20%-30%源自原有痣恶变。对于肢端部位(手足、甲床)的色素病变,需警惕肢端黑色素瘤的特殊表现,这类病变在我国发病率占黑色素瘤的50%以上。

三、其他皮肤病变的鉴别

炎症性疾病如痤疮、毛囊炎易与感染性色素痣混淆。青春痘常伴红肿热痛,挤压可见脓性分泌物,而色素痣受刺激后可能出现暂时性炎症反应,但无持续渗出。硬化斑多见于结缔组织疾病,呈现瓷白色斑块伴表皮萎缩,与色素痣的色素沉积特征截然不同。

在色素增生性疾病中,需注意与脂溢性角化病、日光性黑子等鉴别。前者多见于中老年群体,呈"贴附"样外观,表面可见角化栓;后者与紫外线暴露相关,边界模糊且伴皮肤光老化征象。皮肤镜在此类鉴别中价值显著,可观察到脂溢性角化病的脑回样结构或黑色素瘤的伪足样突起。

四、辅助诊断技术进展

皮肤镜作为无创诊断工具,其诊断敏感度达89%-96%。偏振光型皮肤镜可清晰显示表皮下部结构,如黑色素瘤的蓝白幕征或色素网络的断裂。对于高度可疑病变,病理活检仍是金标准,切除活检可完整评估Breslow厚度及有丝分裂率,指导分期治疗。

人工智能技术的引入开创了诊断新模式。深度学习算法通过分析数万张皮肤镜图像,对黑色素瘤的识别准确率已达94%,但对特殊亚型(如无色素型)仍存在漏诊风险。未来研究需进一步优化多模态数据融合,结合基因组学特征提升鉴别精度。

总结与建议

色素痣的鉴别诊断是皮肤肿瘤防控的第一道防线。临床实践中需综合形态观察、病史追溯及仪器检测,特别关注易摩擦部位、先天性巨痣等高风险病变。建议公众每月进行皮肤自检,采用ABCDE法则监测变化,对直径>6mm、颜色混杂或快速进展的病变及时就医。治疗方面,激光适用于浅表小痣,而手术切除联合病理检查仍是确诊及根治的核心手段。未来研究应聚焦分子标志物检测与非侵入性诊断技术的创新,为早期干预提供更精准的依据。