在中华传统文化的浩瀚星河中,面相学始终闪耀着神秘而独特的光芒。其中,"佛痣"作为与佛教文化深度交融的相术符号,既承载着人们对福泽的朴素向往,又蕴含着对生命轨迹的哲学解读。这种生长在特定部位的痣相,被视作神佛庇佑的印记,其背后交织着民间信仰、美学观念与命运隐喻,成为连接世俗生活与精神信仰的独特纽带。

一、佛痣的文化渊源与象征体系

佛痣的概念源于佛教"三十二相"中对佛陀身相的崇拜,经过千年本土化演变,逐渐形成具有中国特色的面相解读体系。古代《麻衣神相》中记载:"佛点朱砂,现于凡胎",将人体特定部位的痣相与佛家因果论相结合。这种文化现象在明清时期达到鼎盛,民间广泛流传着"菩萨留痕"的传说,认为佛痣是前世修行功德的具象化表现。

从象征维度分析,佛痣蕴含着三重文化密码:其一是灵性标记,如眉心痣对应观音菩萨的"白毫相",象征智慧与慈悲;其二是命运密码,耳垂痣被解读为"福泽随身"的显性符号;其三是身份隐喻,发际线处的隐痣常被视为"佛门有缘人"的标识。这种多层次的象征体系,构成了佛痣文化的精神内核。

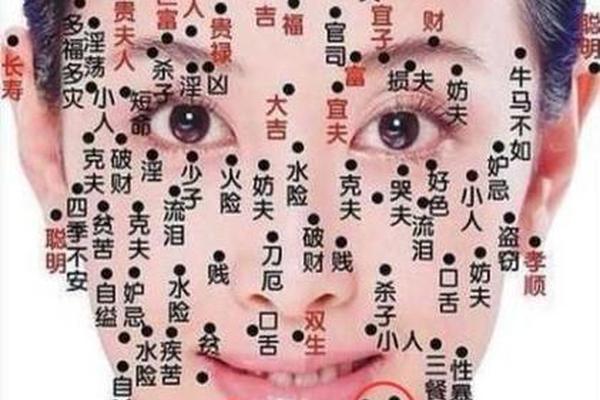

二、佛痣的典型位置与命理映射

在相术实践中,佛痣的吉凶判断高度依赖其空间坐标。居于印堂正中的"观音痣",其直径超过2毫米且色泽红润者最为祥瑞,古籍记载此类人"心性通明,遇难呈祥"。现代相学进一步细分:若痣形圆如满月,主贵气临身;若呈水滴状,则象征智慧通达。

耳部区域的佛痣体系更为精密:耳轮痣主聪慧,耳垂痣藏财帛,耳后隐痣喻贵人。其中耳垂饱满且带痣者,相书称其"财星入海,五福俱全"。值得注意的是,左耳与右耳的痣相存在阴阳分野——左耳主先天福报,右耳应后天机遇,这种区分体现了传统哲学中的太极思维。

手掌佛痣的解读则展现出动态命理观。掌心痣被称为"乾坤印",象征对命运的主导权,其吉凶随年龄增长而变化:青年时期若痣色转深,预示事业转折;中年后痣缘清晰,则兆示晚运昌隆。这种时空交互的解读模式,使佛痣文化超越了简单的宿命论。

三、佛痣现象的现代诠释与争议

当代社会对佛痣的认知呈现多元化趋势。文化人类学研究发现,东南沿海地区保留着"痣相育儿"习俗,父母会刻意保留婴儿的特殊痣相。而都市青年群体中,约37%的人仍相信特定位置的痣相影响运势,这种信仰在金融从业者中尤为显著。

科学视角的介入为佛痣文化带来新解。皮肤学研究指出,所谓"佛痣"多属复合痣或皮内痣,其形成与黑色素细胞分布相关。心理学实验则揭示,自信者更倾向正面解读自身痣相,这种心理暗示可能间接影响个人发展轨迹。

但争议始终存在:传统相学强调"痣有定数",而现代美容技术使痣相可人为改变,这种能动性对原有理论体系形成冲击。学者指出,过度强调痣相吉凶可能导致认知偏差,但不可否认其作为文化基因的精神抚慰功能。

四、佛痣文化的传承困境与转型

在数字化浪潮下,佛痣文化正经历着媒介转型。短视频平台上,"AI痣相分析"获得超20亿次播放,算法通过比对古籍图谱提供即时解读。但这种快餐式传播也造成文化内涵的稀释——79%的短视频未区分民俗信仰与佛教正信,存在过度商业化的隐忧。

人类学田野调查显示,年轻群体更关注佛痣的美学价值而非命理意义。某医美机构数据显示,2024年"吉痣保留服务"同比增长210%,反映出现代人试图在传统信仰与现代审美间寻求平衡。

超越表象的精神解码

佛痣文化犹如一面多棱镜,折射着中华民族对美好生活的永恒追求。从《神相全编》的玄奥图谱到基因科学的分子解析,从寺庙法会的祈愿到医美诊所的激光仪器,这种古老的面相符号始终在与时代对话。当代人或许不必执着于痣相的"灵验"程度,而应关注其承载的文化记忆与精神启示——真正的"佛缘",终究植根于向善之心与修身之行。未来的研究方向,或可聚焦于佛痣文化在心理健康、文化创意等领域的现代转化,让传统智慧焕发新的生机。