一、宋代痣相的文化背景

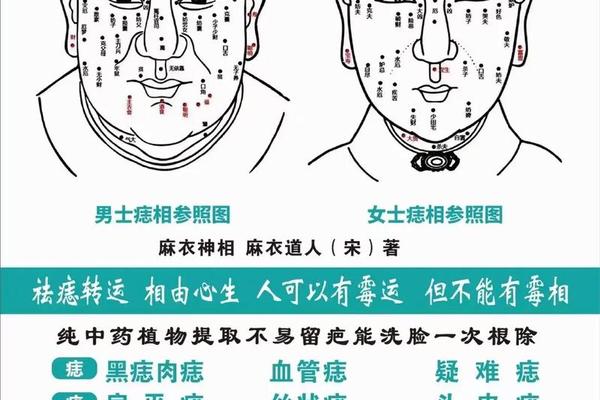

在宋代,痣相学与相术文化盛行,痣的位置、颜色和形状被赋予吉凶寓意,常与命运、性格、福祸相关联。相关相术典籍如《麻衣神相》和《水镜神相》对此有系统论述:

1. 《麻衣神相》:将面部划分为十二宫(如命宫、财帛宫等),不同位置的痣对应不同命运。例如:

2. 《水镜神相》:强调痣的“形神兼备”,如面部红痣多吉,黑痣则需结合位置判断。例如,唇边痣象征口才出众,但若生于嘴角则可能关联是非。

3. 装饰与象征:宋代女子常以花钿(面饰)遮盖面部痣,既美化容貌,又隐含对痣相吉凶的规避。

二、古代去痣方法

古人去痣多采用自然材料或简易医疗手段,但存在风险,部分方法延续至近代:

1. 腐蚀性物质:

2. 植物与药膏:

3. 物理方法:

4. 遮盖与转移:

三、注意事项与风险

古代去痣方法缺乏科学依据,易导致感染、留疤甚至刺激痣体恶变。宋代文献记载的“守宫砂”虽非去痣,但其使用朱砂的原理与腐蚀法类似,揭示了古人对化学材料的尝试。现代医学建议,若需去痣应选择正规医疗手段(如激光或手术),避免民间偏方。

宋代痣相文化融合了命理学与美学,痣的吉凶解读深刻影响社会习俗。而去痣方法则体现了古人对自然的利用与医疗探索,虽具时代特色,但风险较高。研究这些方法不仅反映古代科技水平,也为传统文化提供了独特视角。