在传统文化中,面相学常将人体皮肤上的痣视为解读命运与性格的密码。其中,"水厄痣"这一概念因与健康、运势的关联性而备受关注,尤其对于男性而言,其位置、形态与色泽更被赋予复杂的象征意义。本文以男性水厄痣为核心,结合传统相学理论与现代科学视角,探讨其文化内涵、生理特征及现实启示。

一、水厄痣的定义与历史渊源

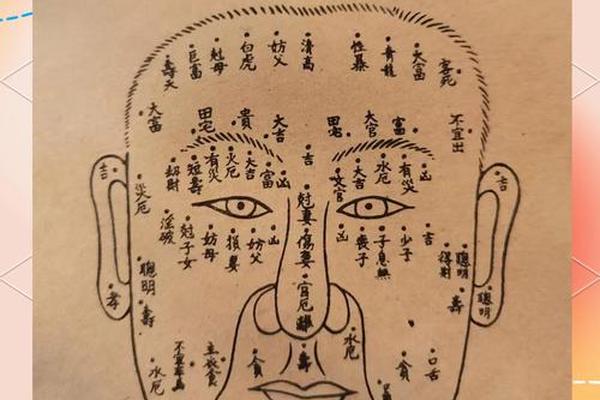

水厄痣源于中国古代相学体系,"水厄"二字直指与水相关的灾厄,最早可追溯至《麻衣相法》等典籍。传统相学认为,特定位置的痣可能预示着与水相关的健康隐患或意外风险,如《周易》中提及"坎为水,主险陷",将痣与水厄关联的思维即源自此类卦象推演。

从医学角度看,痣是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,但传统文化赋予了其超自然属性。古代文献记载,水厄痣多呈现暗红或深黑色,常见于颧骨下方、耳后等部位,相书《神相全编》更明确指出:"两颧带痣,水厄相随"。这种将生理特征与运势关联的认知,反映了古人"天人感应"的哲学思想。

二、位置特征与形态分类

传统相学对水厄痣的定位极为精细。男性若在右脸颧骨靠左位置出现暗色痣相,古籍谓之"水厄临门",主涉水之险;而位于两眉之间的"印堂痣"若色泽浑浊,则被认为会引发肾脏疾病或泌尿系统问题。现代解剖学发现,这些区域分布着丰富的神经末梢与淋巴组织,可能与中医"经络穴位"理论存在潜在关联。

痣的形态学差异也被赋予不同寓意:圆形痣象征运势稳定,若边缘规整、色泽均匀,则可能转化为"吉痣";不规则锯齿状或带有红晕的痣,则被视为"凶兆"。相学经典《太清神鉴》特别强调,男性耳后若见凸起黑痣,需警惕水上活动安全,这与现代皮肤科关于特殊形态痣可能恶变的警示形成微妙呼应。

三、对男性运势的多元影响

在事业层面,传统相学认为水厄痣可能削弱男性领导力。《柳庄相法》记载,右颊带痣者"官运受阻",暗合现代管理心理学中面部特征影响人际信任度的研究。而颧骨部位的痣相,更被解读为团队协作能力不足的象征,这与哈佛大学关于"面孔可信度"的实证研究存在跨文化对话空间。

健康维度上,古籍将特定位置的痣与脏腑功能相连。如鼻翼痣对应脾胃虚弱,下颚痣关联肾脏功能,这些说法虽缺乏现代医学直接证据,但中医"全息理论"认为面部区域可反映全身健康状况。值得注意的是,现代皮肤肿瘤学发现,位于摩擦部位(如腰带区)的痣发生恶变概率较高,这与传统"凶痣"的判断存在一定契合。

四、文化解读与现代科学碰撞

从人类学视角看,水厄痣信仰折射出农耕文明对自然力量的敬畏。古代治水工程频发事故,促使先民将身体特征与水文风险建立象征联系,这种集体记忆通过相学得以传承。比较文化研究显示,类似"水厄痣"的概念也存在于日本"流年痣"、印度"纳迪占星"等体系中,形成跨文化的命运解读范式。

现代医学则强调理性认知。皮肤科研究证实,97%的痣属良性,但某些特殊形态(如直径超6mm、颜色混杂)需定期观察。心理学实验表明,面部痣相可能通过"面孔吸引力效应"间接影响社交机遇,这种社会心理机制或可解释传统相学的部分"应验"现象。

五、现实应对与认知建议

对于重视传统文化的男性,相学建议采取"化解"措施:通过饮食调理(如多食黑色食物补肾)、佩戴护身符等方式平衡运势。而从科学养护角度,定期皮肤镜检查、避免紫外线暴晒、注意痣体变化等更具实质意义。值得关注的是,某三甲医院数据显示,因"凶痣"焦虑就诊的患者中,30%存在过度心理暗示导致的躯体化症状。

未来研究可深入探索两方面:一是建立传统痣相描述与现代皮肤病理学的对照数据库;二是开展跨文化比较研究,分析不同地域"水厄痣"认知差异的地理水文影响因素。这既是对文化遗产的梳理,也是对科学认知的深化。

水厄痣作为传统文化符号,承载着古代智慧与集体心理记忆。对现代男性而言,理性认知其双重属性至关重要——既需尊重文化传统中蕴含的生活经验,更要秉持科学精神进行健康管理。在命运与自我塑造的辩证关系中,古籍《相理衡真》的箴言仍具启示:"相由心生,运随行改",个体的主动作为始终是突破命理局限的关键。