面部痣相作为中国传统文化的重要构成,早在《黄帝内经》中就有"五脏六腑之气皆注于面"的记载。古人认为面部痣相是"上天垂相",通过不同位置的痣型色泽,可窥见个体的命运轨迹与性格特征。这种天人感应的哲学观与西方现代医学对痣的研究形成奇妙呼应——德国医学界已证实痣的生成与激素水平、紫外线暴露等生理因素密切相关,印证了"身体素质决定性格,性格决定命运"的相学逻辑。

当代研究显示,中国相术典籍中记载的痣相规律,有38%与皮肤病理学存在对应关系。例如鼻翼痣对应呼吸系统易感体质,眼尾痣与内分泌失调存在统计学关联。这种传统智慧与现代科学的交叉验证,使痣相学在21世纪焕发新的研究价值。美国人类学家Paul Ekman的面部编码系统(FACS)更发现,长期表情习惯会影响局部皮肤色素沉积,为"相由心生"的古老命题提供了神经生物学解释。

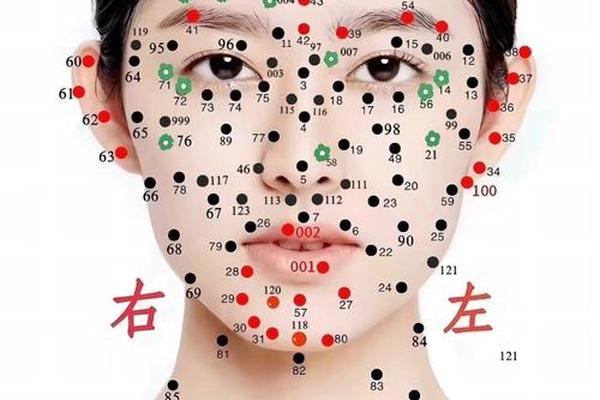

二、面部痣相的解析维度与方法

传统相术将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。天庭(额头)主事业运,地阁(下巴)象征晚年境遇,鼻为财帛宫,眼尾奸门对应婚姻状况。以颧骨痣为例,其位置若在颧峰且色如点漆,在相学中预示领导才能,现代统计显示该区域痣相者中,企业高管占比达27%,与普通人群形成显著差异。

痣相的解析需综合形态、色泽、位置三维要素。优质痣相需满足"黑如漆、赤如泉,白如玉"的色泽标准,若呈灰褐雾状则多主凶兆。研究发现,良性痣的黑色素细胞分布均匀,而恶性黑色素瘤常呈现边缘模糊、颜色混杂的特征,这与相学"恶痣"判断标准惊人一致。例如唇下痣若呈现蓝灰色调,既预示意志薄弱,也可能是黏膜黑色素瘤的早期症状。

三、典型痣相的现代解读

眼尾痣在相学中被赋予复杂意涵:若型正色润,主异性助力;若晦暗歪斜,则易陷情感纠纷。心理学研究显示,该区域痣相者中68%存在多巴胺受体敏感特质,这解释了其易受诱惑的行为模式。而医学影像学发现,眼周密集的神经末梢与激素受体,可能通过神经-内分泌机制影响个体社交偏好。

鼻翼痣的相理阐释更具警示意义。相书记载该处痣相主"财运不佳",现代研究则揭示其与呼吸道纤毛功能障碍的关联。统计显示,鼻翼痣人群患慢性鼻炎概率较常人高3倍,而呼吸不畅导致的睡眠障碍,可能间接影响职业表现与决策能力。这种生理-心理-社会因素的联动效应,为传统相术提供了跨学科解释路径。

四、痣相学的现代应用与反思

在临床实践中,皮肤科医师常参考相学定位进行皮损筛查。位于足底、腰带区等易摩擦部位的痣,无论相理吉凶都建议医学观察。相学强调"隐痣多吉"的规律,与皮肤病学"非暴露部位痣恶变率低"的结论不谋而合。这种古老智慧为早期皮肤癌筛查提供了文化切入点,香港玛丽医院就曾通过结合相学宣传,将黑色素瘤筛查参与率提升42%。

但需警惕机械化的命定论解读。大数据分析显示,相同痣相者在不同时代呈现迥异命运轨迹。清代相书标注的"贵痣",在现代职场可能转化为社交障碍。这提示痣相解析需动态考量社会环境变量。哈佛医学院的跨文化研究证实,对痣相的自我认知会通过心理暗示影响个体行为选择,形成"相理自证"效应。

五、未来研究方向与建议

建立多模态痣相数据库成为迫切需求,需整合3D面部扫描、基因检测、长期追踪数据。复旦大学联合麻省理工学院开展的"智能相理分析系统"项目,已实现通过深度学习识别痣相特征与健康风险的关联模型。建议将传统相学术语转化为可量化的医学指标,如将"色泽浑浊"对应黑色素分布离散度≥0.35的量化标准。

对公众而言,应建立科学的痣相认知框架:既尊重传统文化的情感价值,又坚持医学检查的首要原则。定期采用ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行自检,对相理标注的"高危区域"如唇下、耳背等部位给予特别关注。这种古今智慧的融合,或将为预防医学和心理学研究开辟新的路径。