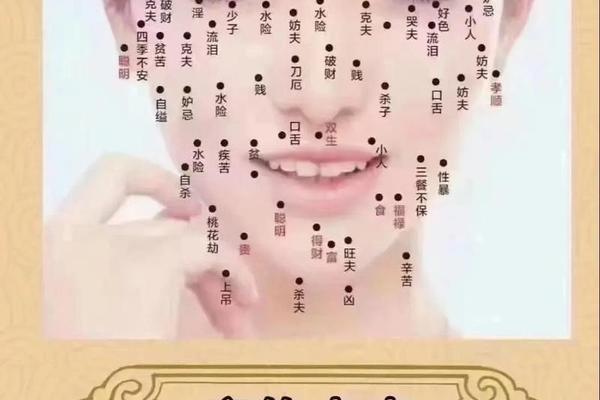

痣相学作为中国传统命理学的重要组成部分,其历史可追溯至古代中医与命理学的交融。在《黄帝内经》等典籍中,人体痣的位置与脏腑健康、命运吉凶被赋予关联性。例如,额头中央的痣被视作“福痣”,象征智慧与贵人运,而眼角的“泪痣”则暗示情感波折。这种观念根植于“天人合一”的哲学思想,认为人体如同微观宇宙,痣的分布如同星辰,映射着个体命运轨迹。

古代相术将痣分为显痣与隐痣,前者位于面部等显眼处,后者藏于身体隐蔽部位。显痣常被认为对命运影响更大,但民间也有“隐痣主贵”的说法,例如耳垂或胸口的痣被视为福泽深厚的标志。这种矛盾性反映了痣相学在历史演变中融合了医学、玄学与民俗的多重属性。例如,《相理衡真》以“善痣如秀木,恶痣如秽草”的比喻,将痣的吉凶与色泽、形状结合,形成了一套复杂的判断体系。

二、现代科学与传统理论的碰撞

从生物学角度,痣的本质是皮肤黑色素细胞的局部聚集,其形成主要受遗传基因、紫外线暴露及激素水平影响。科学研究表明,痣的位置与命运无直接关联,但特定形态的痣(如边缘不规则、颜色混杂)可能提示皮肤癌风险,需医学干预。例如,网页40明确指出,现代医学将痣视为生物学现象,否定其与性格、财富的关联。

文化心理学揭示了痣相学的另一种价值。研究表明,相信痣相的人可能因“自我暗示效应”改变行为模式。例如,被解读为“旺夫痣”的女性可能在婚姻中表现得更自信,从而改善亲密关系;而认为有“克子痣”的母亲可能因过度焦虑影响亲子互动。这种心理机制使得痣相学在缺乏科学依据的情况下,仍能通过主观认知影响现实。

三、女性痣相的特殊争议与矛盾

在性别视角下,女性痣相常被赋予更多道德与色彩。例如,嘴唇周围的痣被解读为“多情”或“克夫”,而眉间痣则象征“志向远大但婚姻坎坷”。此类说法强化了传统社会对女性角色的规训,将生理特征与道德评价捆绑。网页27提到,眼尾痣在相学中对应“夫妻宫”,暗示感情不顺,但现代医学认为其可能反映肝功能异常,需关注健康而非命运。

不同流派对同一痣位的吉凶定义也存在矛盾。例如,鼻梁痣在部分文献中被视为“贵人相助”的吉兆,而另一些解读则称其“压制配偶运势”。这种不确定性削弱了痣相学的可信度。网页52甚至指出,耳垂痣既可能象征“聪明孝顺”,也可能暗示“神经衰弱”,解释的模糊性使其难以形成统一标准。

四、理性审视痣相学的现实意义

尽管科学否定了痣相学的命理功能,但其文化价值不可忽视。作为民俗符号,痣的解读反映了古人对命运的认知方式,例如将身体特征与宇宙规律类比。这种思维模式在当代仍以“文化基因”形式存在,成为部分人寻求心理慰藉的途径。例如,网页69提到女性鼻尖痣象征财富,这种说法虽无科学依据,却可能激发个体对事业的积极心态。

从健康角度,理性看待痣相学具有实际意义。医学界建议关注痣的动态变化,而非吉凶寓意。若痣出现增大、瘙痒或出血等症状,需及时就医而非求助相术。过度迷信可能导致心理负担,例如因“恶痣”解读产生焦虑,或因“点痣改运”延误治疗。

在科学与文化之间寻找平衡

女性痣相学的可信性本质上是一场科学与传统文化的对话。现代研究证实其命理预言缺乏实证基础,但文化心理学揭示了它作为“认知工具”的潜在价值。未来研究可进一步探讨痣相信仰如何影响个体的自我认知与社会行为,或从民俗学角度分析其符号象征的演变逻辑。

对于普通女性,建议以双重态度对待痣相学:一方面警惕其迷信色彩,避免因“凶痣”标签自我设限;另一方面可将其视为文化遗产,以审美或趣味视角参与解读。最终,命运的真正主导权在于个体的选择与行动,而非皮肤上一处微不足道的色素沉积。