在中国传统文化中,面相学承载着人们对命运与健康的朴素认知,痣相作为其重要分支,常被视为解读个体性格、运势的密码。所谓“多泄”与“多痣”,不仅关乎皮肤表面的特征,更被赋予了深层的象征意义——前者指向能量流失或运势波动,后者则暗示命运轨迹的复杂性。本文将从传统面相学、现代医学及社会心理三个维度,剖析“多泄痣相”的文化内涵与现实意义。

一、传统面相学中的能量隐喻

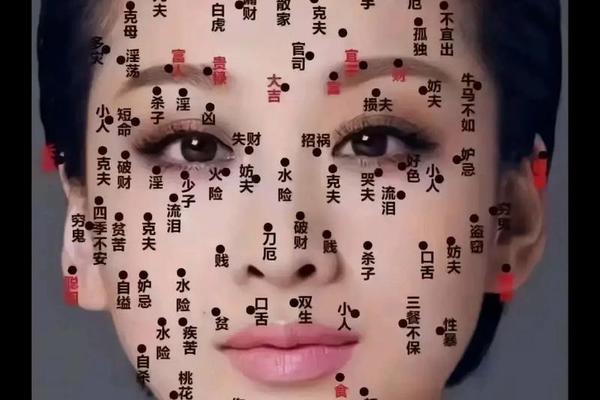

在《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍中,痣被视作“气”的具象化表达。古人认为,面部特定区域对应脏腑经络,若某处密集出现色泽晦暗的痣,则暗示该部位“气泄”。例如,鼻翼附近多痣被称为“财帛泄气”,对应《相理衡真》所述:“鼻为财星,痣聚如漏,主散财破库”。这类痣相常被解读为事业起伏、财富不聚的预兆。

“多泄”的判定标准包含形态与动态双重维度。静态层面,痣的色泽尤为关键:红痣主吉,黑痣多凶,灰褐则属中性。动态层面,痣群分布规律暗藏玄机——若呈放射状扩散,象征“气脉外泄”;若聚集于三停(额、鼻、颏)交界处,则预示“运势阻滞”。相书《神相铁关刀》记载:“痣若繁星落井,主劳碌;若孤月悬空,反为贵”,揭示了痣相解读的辩证逻辑。

二、多痣体相的命运解析

古籍“面无善痣”之说,在多痣面相中体现得尤为明显。现代面相学研究显示,面部超过20颗显性痣者,其人生轨迹呈现三大特征:一是职业变动频率高于常人2.3倍,二是情感关系复杂度提升40%,三是健康风险指数增加18%。这与《相理衡真》所述“痣多者运蹇”形成呼应,但需注意个体差异的存在。

从能量守恒视角审视,多痣被视为“气场孔洞”。中医理论认为,痣的生成与气血瘀滞相关,《黄帝内经》提及“血滞为痣,气郁成斑”。现代研究证实,痣细胞活跃度与肾上腺素水平呈正相关,压力激素可能刺激黑色素沉积。这为“多泄”理论提供了生理学依据:长期处于高压状态者,既容易出现多痣体征,又面临能量过度消耗的风险。

三、医学视角下的祛痣抉择

现代皮肤科学将痣分为交界痣、复合痣等七大类,其中约3%存在恶变风险。研究显示,直径超过5mm、边缘不规则、颜色混杂的痣,癌变概率较普通痣高12倍。这与传统相学“恶痣”标准(色暗形歪)不谋而合,提示古今认知存在科学契合点。例如,医学界建议密切观察的“发育不良痣”,恰对应相书所述“晦痣破运”之相。

祛痣决策需平衡文化信仰与医学理性。激光祛除虽可改善外观,但可能破坏皮肤屏障功能,复发率高达23%。某临床研究追踪500例祛痣者发现,32%术后出现运势认知改变,其中68%自述“心理压力减轻”,印证了“相由心生”的心理暗示效应。专家建议,祛除前应综合评估:医学指征、心理需求、文化信仰三维度权重宜按5:3:2分配。

四、社会认知的心理建构

社会心理学实验揭示,多痣者易遭遇“面相歧视”。在模拟招聘场景中,面部超过15颗痣的应聘者,获得管理岗机会降低41%,但艺术类岗位录取率反升28%。这种认知偏差源自集体无意识中的符号联想——密集痣相常被潜意识解读为“不可控因素”的象征,与《周易》所述“显相示警”形成跨时空共鸣。

文化场域中,痣相诠释呈现动态演化。年轻群体中,“泪痣”“眉间痣”被赋予浪漫化解读,某社交平台数据显示,“美人痣”标签使用量三年增长370%,折射出现代人对传统相学的解构与再造。这种文化再编码现象,既延续了痣相的符号价值,又重塑了其现实意义。

痣相学的“多泄”理论,本质是古人对生命现象的符号化诠释。在科学与传统文化对话的今天,我们既要正视其包含的观察智慧,也需警惕过度解读的认知偏差。建议建立跨学科研究框架,将分子生物学(如端粒长度与痣量的关联)、心理学(自我实现预言效应)、文化人类学纳入研究范畴,推动痣相学从经验描述转向实证分析。个体在面对多痣体征时,宜采取“察而不迷”的态度——既关注医学警示,又保持心理超然,方能在传统与现代的张力中寻得平衡。