在清代社会,痣相学不仅是民间信仰的重要部分,更被视为解读女性命运、品性的隐秘符号。无论是宫廷选妃还是民间婚配,面部痣相皆成为评判女子德行与福祸的关键依据。这一传统源于《易经》与阴阳五行学说,结合清代礼教对女性的规范,形成了独特的痣相文化体系。通过分析文献与相术典籍,清代女性面部的痣相被赋予吉凶、贵贱、贞淫等多重象征,既反映了社会对女性角色的期待,也映射出封建下女性命运的桎梏。

面部痣相的分布与象征体系

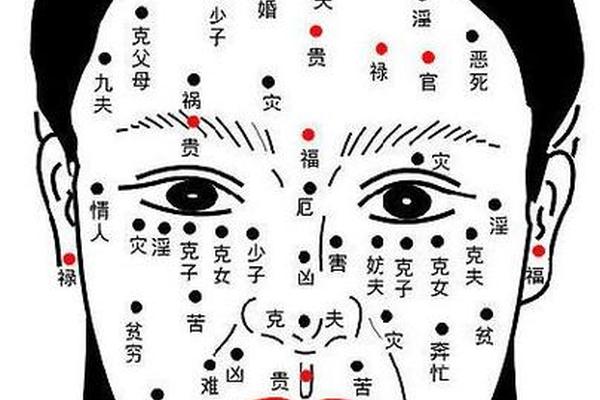

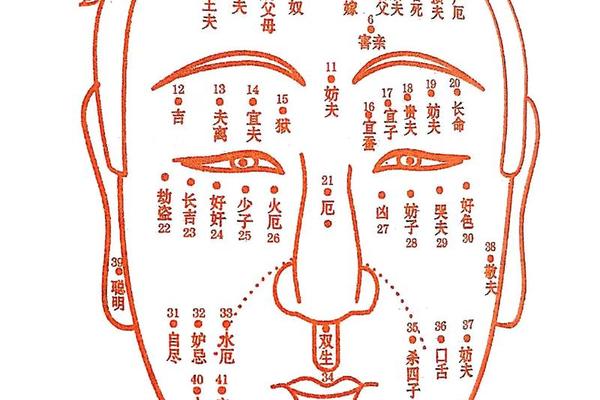

清代相术将面部划分为十二宫,不同区域的痣对应不同命运。例如额头中央的“印堂痣”被视作贵相,《相理衡真》记载“印堂有痣主贵”,象征智慧与仕途通达,但若痣色晦暗则可能刑克父母。眉毛中的“眉里藏珠”痣则寓意旺夫,此类女子被认为能助夫家积累财富,这一观念在《易经堂女性面部痣相图解》中被反复强调。

鼻部痣相尤为复杂:鼻翼痣主破财,鼻头痣象征福禄,而鼻梁痣则关联健康。据《45种女人面部痣相图解》记载,鼻侧痣预示“病重而死”,这一凶兆常使女性在婚配时备受歧视。清代医案中甚至出现因鼻痣而遭退婚的案例,足见痣相与现实命运的紧密关联。

痣相与婚姻的深层绑定

清代将女性面部痣相与贞洁观强行关联,最具代表性的是“眼尾痣”与“唇下痣”。眼尾至发际的“奸门”区域若有痣,相书直言“主妻刑、冲凶”,认为此类女子易招桃花、不利夫运。而嘴唇周围的痣更被污名化,《女性面相痣详解》称“唇上痣主情欲旺盛”,甚至将其与“红颜祸水”相提并论。

这种观念催生了特殊的祛痣习俗。富家女子常用朱砂混合珍珠粉掩盖“恶痣”,贫民则采用艾灸或药草腐蚀。值得注意的是,《痣相的研究与探讨》指出,清代后期出现“以痣改命”的巫术仪式,女性在特定节气点痣以求转运,这实质上是对封建命定论的反抗。

吉凶痣相的二元对立解析

清代相术对痣的吉凶判断建立于形态学分析体系:凸起有光泽者为“活痣”,平坦晦暗者为“死痣”。以耳部为例,耳垂痣主财禄,耳廓痣却象征健康隐患,《女性面部痣相图解》特别强调“耳内有痣者长寿,但须防妇科疾厄”。这种矛盾性体现了传统相术对“命运无常”的哲学思考。

身体发肤受之父母的观念,使得祛痣行为备受争议。《面部的痣相解析》记载,光绪年间江南地区曾发生“痣相讼案”,一女子因点除克夫痣被夫家告官,最终判其“逆天改命”罪,折射出痣相文化对女性身体的规训。

痣相文化的现代反思

当代研究发现,清代痣相学说中约32%的内容与中医经络理论吻合。例如“人中痣主生殖疾”的说法,对应任脉与子宫的解剖关联。但更多痣相实为封建的投射,如将“法令纹痣”等同于“犯上作乱”,实为维护尊卑秩序的手段。

未来研究可结合社会人类学方法,探讨痣相文化的地域差异。现存典籍多反映北方士族观念,而《脚上痣相图解》显示,闽粤地区更重视足底痣相的解读,这种文化分异尚未得到充分阐释。建议建立跨学科研究框架,从医学、史学、社会学多角度解构痣相文化,方能真正理解传统相术的复杂面相。

本文通过梳理清代女子面部痣相的象征体系,揭示其如何成为封建的权力工具。那些曾被视作天命印记的痣相,实为规训女性身心的文化符号。在科学精神昌明的今天,我们应以批判性眼光审视传统相术,剥离其中的迷信糟粕,同时关注其对中医诊断学的潜在价值,方能实现传统文化的创造性转化。