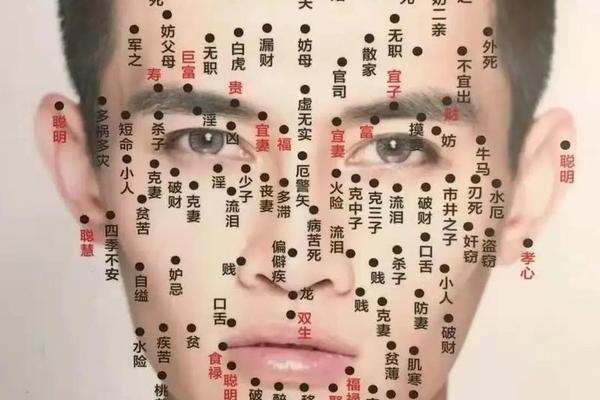

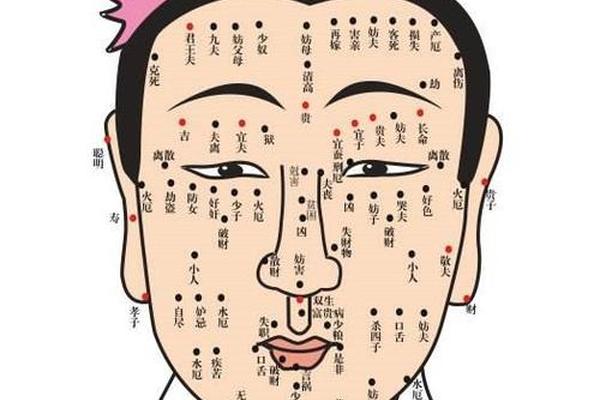

在中国传统面相学中,男人面部的痣被认为是解读命运、性格与健康的重要符号。从额头到下巴,不同位置的痣被赋予截然不同的寓意。例如,额头中央的痣常与事业发展相关,若色泽红润则可能象征智慧与领导力,但若颜色晦暗则暗示早年离家或家庭缘薄。而鼻头痣在相学中被视为“财帛宫”的映射,若痣型饱满则主财运亨通,但若痣色浑浊则可能招致小人破财。

值得注意的是,眉眼区域的痣往往与情感和人际关系深度关联。例如,眼尾痣(奸门痣)被认为是“桃花劫”的标志,暗示情感纠葛与婚姻波折;而眉内藏痣则主长寿与贵人运,这类人常因热心公益而积累福德。嘴唇周围的痣在相学中具有双重解读:上唇痣象征食禄丰足,但易因过度享乐影响健康;下唇痣则暗示劳碌命与多角恋情风险。这种位置与命运的对应关系,体现了古人“天人感应”的哲学观,将人体微相与宏观运势相联结。

痣的形态与色泽的吉凶密码

传统相学对痣的评判不仅关注位置,更重视其形态与色泽的细节。《相理衡真》曾提出“五色辨吉凶”理论:纯黑如漆、赤如朱砂、白如润玉者为上吉;灰褐浑浊或边缘模糊则为凶兆。例如,鼻翼痣若呈现暗褐色且形状不规则,可能预示财务漏洞,需警惕虚岁44-50岁期间的破财危机;而头顶隐痣若饱满圆润,则被视作逢凶化吉的“天佑之相”。

现代医学研究为这种传统认知提供了部分佐证。德国医学界发现,痣的异常生长与内分泌紊乱存在关联,而性格特征(如易怒或优柔寡断)确实可能受生理状态影响。例如,法令纹附近的痣若伴随颜色突变,既可能对应相学中的“事业动荡”预言,也可能提示黑色素瘤风险。这种跨学科的印证,揭示了传统文化中蕴含的观察智慧。

医学视角下的痣相再审视

从皮肤科学角度分析,痣的本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。妙佑医疗中心的研究表明,90%的痣属先天形成,但紫外线暴露、激素变化可能诱发新痣产生。这与相学“显处多凶”的论断形成有趣对照:例如颧骨痣在相学中主权力斗争,而医学发现该区域因日照强烈,确属黑色素瘤高发区。

对于痣相的文化解读,医学界建议采取辩证态度。虽然多数面部痣无害,但符合“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期变化)的痣需及时就医。这与相学“改运点痣”的民俗形成对比——前者关注健康风险,后者侧重命运调整。例如,印堂痣在相学中被视作“官非之兆”,而现代医学更关注其是否压迫三叉神经引发头痛。

文化传承与科学认知的平衡

痣相学说的生命力在于其承载的文化记忆与社会功能。古籍《神相全编》记载,朱元璋的“七十二痣”被术士解读为帝王之相,这种将生理特征符号化的思维,实质是古代社会阶层流动的心理补偿机制。在当代,香港玄学家苏民峰提出“动态痣相论”,认为痣的吉凶会随个人修为改变,这为传统学说注入了主观能动性的新解。

未来研究可探索两个方向:一是建立痣相特征与心理特质的量化关联模型,二是开发AI面部分析工具整合医学与玄学数据。例如,通过大数据统计下巴痣人群的迁徙频率,或能验证相学“居无定所”论断的科学性。这种跨领域研究既能保留文化遗产,又能去伪存真。

男人面部痣相的吉凶图解,是传统智慧与人体观察学的特殊结晶。从额头象征的智慧福泽,到下巴暗藏的田宅运势,每个细微标记都被编织进命运叙事的网络。现代人既要理解其中蕴含的文化心理与生存智慧,也需以科学态度区分健康警示与玄学隐喻。建议读者在关注痣相象征意义的定期进行皮肤检查,让传统文化与医学认知共同守护身心健康。未来的研究方向或可聚焦于建立区域性痣相数据库,通过实证分析揭示生理特征与社会行为的深层关联。