在人类文明的长河中,痣相学始终是神秘与实用交织的领域。古籍《九天易数》曾言“面无善痣,方为贵”,将面部痣相与命运紧密关联;现代医学则从病理学角度揭示痣的生理本质。这种传统与现代的碰撞,让痣相学既承载着文化符号的隐喻,又成为健康预警的窗口。本文结合传统痣相图解与现代医学研究,解析稀有痣相的形态特征、文化寓意及其与健康的深层关联。

稀有痣相的分类与形态特征

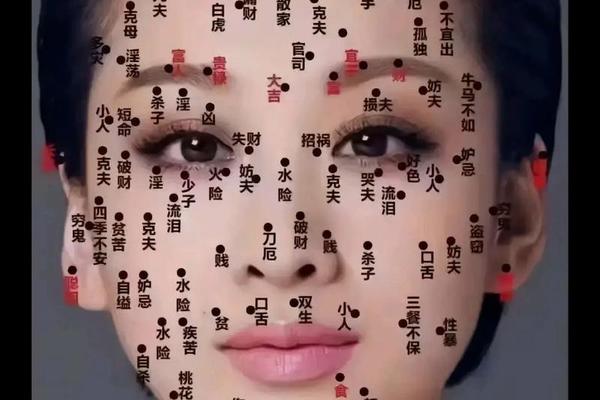

传统痣相学根据痣的位置、颜色与形态赋予其吉凶含义。例如耳中有痣象征“聪慧孝顺”,脚底痣代表“大器晚成”,而眉尾痣则预示“财务纠纷”。现代医学则将痣分为交界痣、皮内痣与混合痣,其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,具有潜在癌变风险。稀有痣相的形态往往突破常规:如蓝痣呈现独特的蓝黑色调,常见于头颈与手足,其细胞性亚型存在恶变可能;红痣(朱砂痣)则多与血管异常相关,可能预示肝功能问题。

从文化视角看,痣的形态特征常被赋予象征意义。例如“藏财痣”位于耳后,需隐蔽方显富贵;而“忌水痣”生于眼肚,则被认为与水厄相关。现代医学研究发现,痣的动态变化更具警示价值,如短期内颜色加深、边缘模糊或直径超过6毫米的痣,需警惕黑色素瘤风险。

痣相与身体系统的映射关系

传统痣相学通过“应痣歌诀”建立痣与身体部位的对应关系,如“额头膝上面胸前,耳上肩端及肘边”。这种映射在中医理论中亦有呼应,例如山根痣(鼻梁根部)被认为关联胃肠健康,而现代医学证实该区域痣的变化可能与消化系统疾病相关。

生理学研究表明,痣的分布与胚胎发育期的黑色素细胞迁移路径有关。例如先天性巨痣(服装痣)覆盖躯干或四肢,其形成与神经嵴细胞异常分化相关,此类痣的恶变率高达10%-12%。另一项研究发现,手掌与足底的交界痣因长期摩擦更易癌变,印证了传统痣相学中“压力部位痣相凶”的经验判断。

痣的动态变化与健康预警

痣的演变过程蕴含重要健康信息。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)已成为评估痣恶变风险的核心标准。例如鼻翼痣在传统相学中主“破财”,而现代医学发现该部位痣若出现不规则扩展,可能预示黑色素瘤早期病变。

文化解读与科学证据在此产生有趣交汇:传统认为“突生新痣”象征命运转折,而医学发现30岁后新发痣需警惕癌变;古籍记载“痣生毫毛”为吉兆,病理学则证实毛发生长反映痣细胞未侵及毛囊,属于良性特征。这种跨时空的智慧共振,凸显了观察痣相的现实意义。

未来研究方向与文化传承

当前研究正从基因层面揭示痣相形成的分子机制。例如Beck痣相关基因BRAF突变与MAPK信号通路异常的关联,以及先天性巨痣的NRAS基因变异。未来可通过多组学研究,建立痣相特征与遗传标记的对应模型,实现传统文化符号与现代医学的深度整合。

建议建立跨学科研究平台,将传统痣相学的经验性描述转化为量化指标。例如开发AI图像识别系统,通过百万级痣相数据库分析形态特征与疾病风险的相关性。在文化传承方面,需甄别传统学说中的经验智慧与时代局限,例如修正“面无善痣”的绝对化表述,强调科学筛查的重要性。

从《九天易数》的玄学阐释到现代病理学的基因解码,痣相学始终是人类认知自我与自然关系的独特切面。稀有痣相不仅是皮肤上的特殊印记,更是连接文化记忆与生命科学的桥梁。在传统智慧与现代科技的双重审视下,我们既能读懂祖先对命运的思索,也能把握守护健康的密钥。未来的探索,或许将揭开更多痣相背后的生命密码,让这些微小斑点继续诉说跨越千年的身体叙事。