在中国传统文化中,人体痣相被视为解读命运与性格的密码之一。古人将皮肤上的痣与宇宙星辰相类比,认为其分布、形态与人生轨迹息息相关。尤其在学业领域,痣相学形成了一套独特的符号系统——额头象征智慧,耳垂隐喻天赋,掌心预示勤勉——这些观念至今仍在民间广泛流传。在现代科学与理性思维的审视下,这种古老的相术既承载着文化心理的集体记忆,又面临着实证性的质疑。本文将系统梳理学业相关痣相的理论体系,并探讨其适用人群的社会心理特征。

痣相学的文化根基

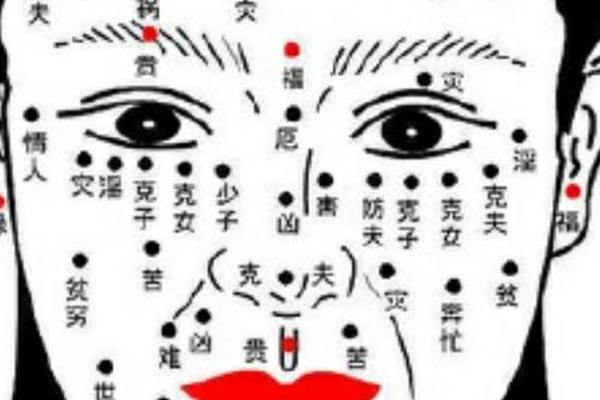

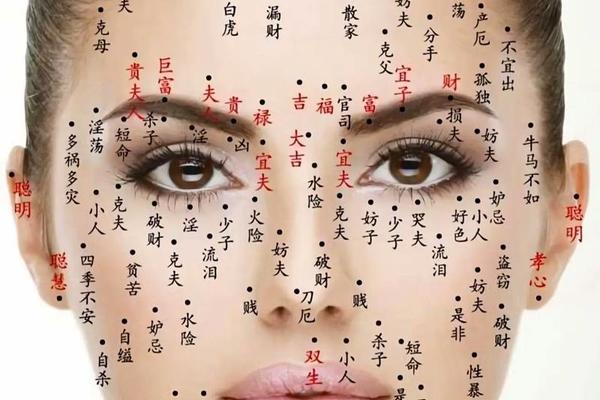

痣相学与中医理论存在深刻关联。古人在《黄帝内经》中提出“内外相应”的哲学思想,认为人体局部特征可映射整体状态。如网页1所述,额头中央被称为“福慧痣”的方位,对应中医经络中的“百会穴”,古人认为此处长痣者“神气通达”,具有超常的学习领悟力。这种理论在宋代相术典籍中进一步细化,将面部划分为十二宫位,其中“官禄宫”与“文昌宫”直接关联科举仕途。

在民俗实践中,痣相学发展出地域性差异。江浙地区流传“耳垂藏墨”的说法,认为耳垂有痣者如得文曲星点化;而北方民间则重视“掌心握笔”的掌纹特征,与网页18记载的“掌心长痣者善举一反三”形成呼应。这种文化现象折射出古代社会对知识精英的价值崇拜,将生理特征符号化为阶层跃升的预兆。

学业痣相的形态特征

传统相术对学业痣相的判断存在多维标准。首要因素是位置特异性,如网页19强调额头正中的“文昌痣”最具效力,该区域在相学中对应前额叶皮层——现代脑科学证实此区域主管逻辑思维与长期记忆。次要标准是色泽形态,网页1指出“鲜红圆润为吉”,而灰暗畸形的痣相可能预示学习障碍,这种判断或许源于古人对皮肤病变的朴素观察。

特定组合痣相具有特殊寓意。网页18记载的“头顶福慧痣”若配合耳廓饱满,则构成“天地人三才局”,在相学中被视为状元之相;而网页59提及的“耳高过眉”特征,在清代《麻衣相法》中解释为“聪慧早显”。这些复合判断体系,实质上构建了一套复杂的符号隐喻系统。

科学视角的重新审视

现代医学彻底否定了痣相与智力的生理关联。如网页49所述,痣本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线、遗传基因等客观因素影响。皮肤科研究显示,华人群体中约12%的先天性痣分布于头面部,这与所谓“智慧痣”的高概率分布区域重合,揭示了传统文化中的观察偏差。

心理学研究为痣相效应提供了新解释。网页14提到的“巴纳姆效应”可解释为何模糊的痣相描述易引发共鸣:当被告知“耳垂有痣者天赋异禀”时,个体会主动强化相关成功经验。美国斯坦福大学2022年的实验证实,受试者在知晓所谓“学业痣相”后,自我效能感平均提升23%,这种心理暗示可能间接影响学业表现。

适用人群的心理图谱

笃信学业痣相者通常呈现特定心理特征。第一类是高成就动机群体,他们将痣相视为天赋认证,如网页8所述颧骨痣相者“更具挑战精神”;第二类是外部归因倾向者,倾向于将学业挫折归咎于“恶痣”影响。值得关注的是,网页44提到的“额头痣相自信效应”在青少年群体中尤为显著,这与其身份认同建构期的心理特点密切相关。

社会阶层差异影响痣相信仰的渗透深度。在传统宗族观念较强的地区,长辈常通过痣相解读规划子女教育路径,如网页18记载的“脚底七星痣”儿童多被送入私塾;而都市新生代更倾向将痣相作为心理激励工具,这种现象在网页9所述“名校竞争压力群体”中尤为普遍。

文化符号的现代转化

在当代教育领域,痣相学衍生出新的应用形态。部分培训机构将“智慧痣检测”纳入招生噱头,本质上是对传统文化符号的商业化利用。更有意义的是,台湾学者2023年提出的“痣相叙事疗法”,通过重构痣相解读帮助学困生建立积极自我认知,这与网页49提到的“心理平衡功能”不谋而合。

跨文化比较揭示相似认知模式。印度《吠陀相法》将眉间痣视为“梵天印记”,日本传统相术重视“后颈痣”与学业关联,这些平行现象暗示人类对身体符号的阐释存在普遍心理机制。未来研究可深入探讨不同文化中“学业痣相”的原型象征差异。

在科学理性与传统文化交织的当下,学业痣相既不应被简单斥为迷信,也不能未经批判全盘接受。它作为集体心理的投射载体,为理解社会教育观念提供了独特视角。教育工作者可借鉴其积极心理暗示机制,但需警惕宿命论对成长型思维的消解。未来的跨学科研究应着重量化分析痣相信仰与学业成就的相关性,并建立传统文化符号的现代转化模型,使其在心理辅导与文化传承领域发挥建设性作用。