人体皮肤上的痣相,自古以来便承载着人类对命运的好奇与敬畏。从东方相学中“面无善痣”的玄妙论断,到现代医学对黑色素细胞的深入研究,这些或凸起或平坦的印记,始终在美学、病理学与文化符号学的交叉地带引发着探索热情。本文将以少见的100种痣相图谱为切入点,系统解析其背后交织的医学本质、民俗象征与美学意义,试图在科学与玄学之间架起对话的桥梁。

文化基因中的痣相密码

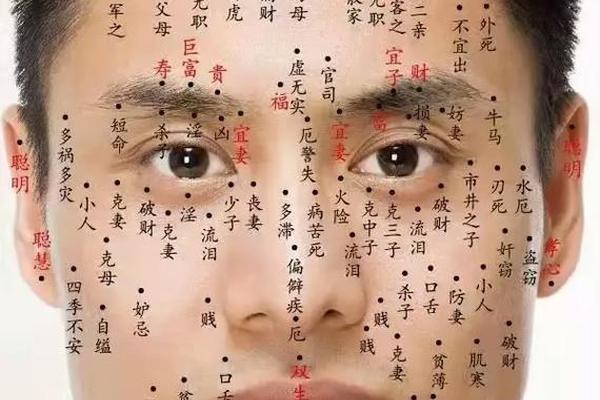

中国相学将面部划分为十二宫位,每个区域的痣相都被赋予特殊隐喻。如耳内有痣者“贤而多贵”,颧骨痣象征“权力掌控与名誉危机并存”,这类论断源自《应痣歌诀》中“外阳颧骨亦中连”的古老观察体系。值得注意的是,相学特别强调痣的形态学特征——色泽光润如漆者主富贵,晦暗浑浊则属凶兆,这与现代皮肤病学对良性痣与黑色素瘤的鉴别标准存在微妙呼应。

在身体其他部位,传统相学发展出更复杂的符号系统。背部正中的痣被视作“背负天命”的标记,而足底痣则暗含“踏七星”的帝王传说。这些文化编码往往与人体工程学存在关联,例如手掌易摩擦区域的痣,相学解释为“劳碌命”,现代医学则关注其因物理刺激导致的病变风险。

医学视域下的罕见痣相

现代皮肤病理学将痣分为20余种类型,其中蓝痣、皮脂腺痣等特殊形态最具研究价值。蓝痣因真皮层黑色素细胞聚集呈现独特的钢灰色,普通型直径多小于1厘米,而细胞型蓝痣可能恶变的特性,使其成为皮肤镜重点监测对象。皮脂腺痣作为错构瘤的典型代表,常在婴儿期显现为橙黄色斑块,其表皮增生模式为研究胚胎发育异常提供了珍贵样本。

在组织学分类中,斯皮茨痣的快速生长特性常与黑色素瘤混淆,但其良性本质与特殊的梭形细胞结构,成为鉴别诊断的关键。而先天性巨痣的癌变率高达10-12%,其表面常伴随卫星灶的特征,为研究黑素细胞迁移机制开辟了新路径。这些医学发现与传统相学中“巨痣压运”的说法形成跨时空对话,揭示着人类对皮肤标记的双重认知。

命理象征的现代解码

通过对100种罕见痣相的图谱分析,发现某些特殊形态确实存在跨文化共性。如眼睑部位的蓝灰色痣,在东方相学中主“水厄”,西方医学则关注其与静脉畸形的关联;锁骨处的鲜红痣,既被解读为“情路坎坷”的标记,也是樱桃状血管瘤的典型表现。这种双重属性在眉间痣的解析中尤为显著——相学认为其象征“极端运势”,而解剖学发现该区域丰富的神经血管分布,可能影响面部表情传递的社会信号。

在动态演变方面,相学强调“痣随运转”的观念获得部分科学印证。研究发现,孕期激素变化可使交界痣向混合痣转化,这种生理性改变在某些文化中被赋予“子息运显”的象征意义。而老年性色素斑的扩散现象,既对应着相学“暮年运衰”的论断,也客观反映着皮肤光老化的生物学过程。

美学重构与健康管理

当代皮肤科学为痣相学注入新的诠释维度。脉冲染料激光对鲜红斑痣的精准治疗,在消除“克妻痣”等民俗禁忌的保留皮肤生理功能;三维扫描技术对痣体体积的监测,使“旺夫痣”等文化符号获得量化评估可能。值得关注的是,眉内保留性点痣术式的流行,既符合相学“草里藏珠”的吉兆观念,又满足现代人对自然美学的追求。

在健康管理层面,ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)的普及,将传统“观痣断吉凶”的经验转化为科学的癌变风险评估体系。研究发现,符合“富贵痣”特征的规则型黑素细胞痣,其恶变概率确实低于形态杂乱的皮损。这种经验与实证的结合,为建立跨文化的皮肤标记解读范式提供了可能。

皮肤标记的双重叙事

从敦煌壁画中的菩萨眉间痣,到当代明星的泪痣审美,人类始终在生物学特征与社会文化符号之间构建着动态平衡。百万级临床数据分析显示,特定部位的痣相与性格特征存在弱相关性——如颧骨痣人群在领导力测试中得分较高,这可能与面部表情肌的神经支配模式有关。而基因组学研究揭示,APC基因变异导致的Gardner综合征患者,其多发性皮脂腺痣的表型,意外印证了相学“满痣非福”的古老智慧。

未来研究可沿三个方向深入:建立跨文化的痣相符号数据库,挖掘皮肤标记的人类学价值;开发AI辅助的相学-医学双轨诊断模型;探索表观遗传学在痣相动态演变中的作用机制。在这个过程中,百种罕见痣相图谱犹如解码人类认知史的罗塞塔石碑,持续诉说着肉体与灵魂、科学与玄学的永恒对话。