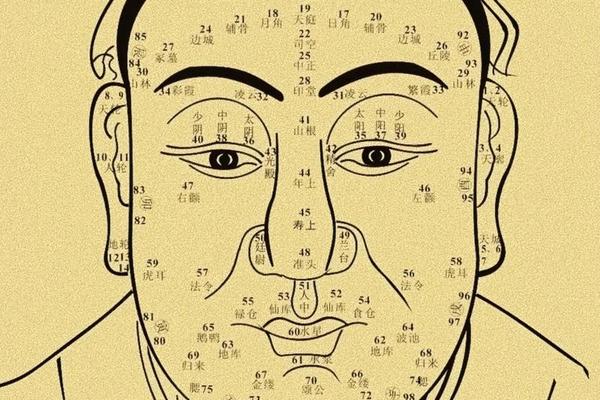

在中华传统文化中,面相学始终占据独特地位,而麻衣神相作为相术的重要流派,将人体痣相与命运关联的研究推向了系统化。据史料记载,麻衣神相起源于唐代,其核心思想认为痣的位置、形态与色泽暗生密码,尤其对女性而言,面部痣相被视为解读婚姻、财富与健康的“生命地图”。这一学说不仅反映了古代对天人感应的哲学思考,更体现了社会对女性角色的隐性规训——通过痣相定义其贤良、福禄或灾厄,成为封建时代女性命运评判的微观缩影。

现代视角下,痣相学虽被科学证伪,但其文化价值不容忽视。例如《麻衣神相痣图解》中将鼻翼两侧的痣法令与事业运关联,实质映射了古代农耕社会对个体社会分工的朴素认知;而将唇边痣定义为“食痣”,则暗含对女性持家能力的期待。这些符号化的解读,成为研究传统性别观念的重要切口。

二、面部关键痣位的命运密码

额头与眉眼之痣:额头中央痣在麻衣相法中被称为“天赐痣”,象征聪慧与贵气,但若靠近发际线则被视为“离乡痣”,预示少小离家、祖业难承。眉眼间的痣相尤为复杂:左眉痣主财,被认为旺夫;右眉痣主寿,关联家族健康;而眼尾痣则被归为“泪痣”,暗示情感波折与子女缘薄。值得注意的是,此类解读常呈现矛盾性——如耳垂痣既象征福泽深厚,又警示需防财物流失,反映相学对命运无常的辩证认知。

鼻唇区域的象征系统:鼻梁痣被解读为健康隐患,与胃肠疾病相关联,而鼻头痣则被视作“招小人”的典型标志,这种将生理特征与社交风险挂钩的逻辑,实质是经验主义的归纳。人中部位的痣更具争议:靠近鼻孔主生男,近唇则主生女,若痣色灰暗则被归为“产厄痣”,折射古代对生育风险的焦虑。唇部痣相中,上唇痣代表物欲旺盛,下唇痣则与口舌是非相连,这种划分隐含对女性言行规范的道德评判。

三、痣相形态的吉凶辩证

色泽与形状的二元论:传统相术将红痣、圆痣归为“善痣”,代表财运亨通与人际和谐;黑痣、三角痣则多判为“恶痣”,主疾病与厄运。但实践中存在例外——耳内黑痣反主长寿,鼻翼红痣却可能招致桃花劫,这种矛盾揭示相学并非僵化体系,而是动态的经验整合。

动态演变与运势修正:麻衣神相强调痣相的变迁性,认为色泽加深预示福运累积,褪色则警示气运衰退。对于“恶痣”,古籍记载了药水点痣、银针挑痣等禳解之术,这种干预行为背后,是古人试图通过改变体征来重构命运轨迹的努力。现代医学证实,部分痣的异常变化确是黑色素瘤前兆,意外赋予传统学说科学注解。

四、传统相学的现代反思

从文化人类学视角看,痣相学是集体潜意识的具象化表达。如将颧骨痣与权力欲关联,实为对女性社会参与的隐性压制;而将胸部痣解读为“育子贤能”,则强化母职神圣化叙事。这类符号建构,成为维系传统性别秩序的文化工具。

现代科学视角下,痣相学的局限性显露无遗。基因学研究证实痣的分布主要由MC1R基因调控,与命运无必然联系;心理学实验则表明,所谓“痣相影响人际评价”实质是晕轮效应的心理暗示。但值得注意的是,相学对情绪、健康的某些经验观察(如鼻梁痣与胃肠功能关联),或为身心医学研究提供线索。

在科学与文化间寻找平衡

麻衣神相痣图解作为文化遗产,其价值不在于预测准确性,而在于为古代社会认知提供解码密钥。现代人应以批判性思维审视之:既承认其历史语境中的文化功能,也警惕性别刻板印象的潜在传递;既关注痣变背后的医学警示,也拒绝宿命论的精神桎梏。未来研究可深入挖掘相学文献中的经验医学智慧,同时借助大数据技术,实证分析体征与性格的统计学关联,让传统文化在现代科学框架下焕发新生。