在中国传统相学与现代医学的交汇点上,人体皮肤表面的痣被赋予了双重解读——既是命运的隐喻,也是健康的警示。古人以“面无善痣方为贵”概括痣相的吉凶,而现代医学则通过“黑色素瘤”这一概念揭示了痣潜在的致命风险。本文将从形色特征、动态演变及位置关联三个维度,系统解析恶痣的识别标准,结合传统文化智慧与医学实证研究,为读者提供多维度的认知框架。

形色异常:视觉警示的双重密码

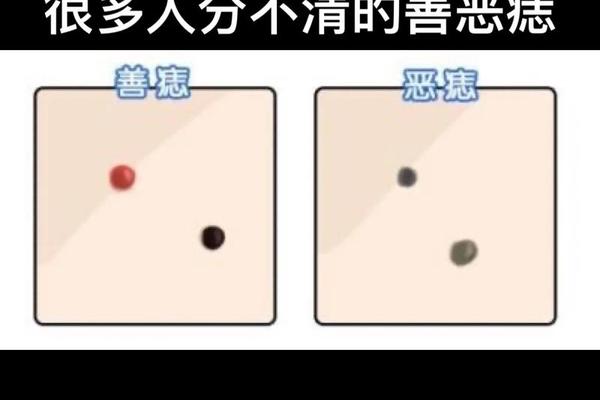

从传统痣相学视角观察,恶痣的首要识别特征在于颜色与形态的异常。古籍《相理衡真》明确指出“地积污土则长恶草”,将痣的颜色纯净度视为重要判断标准。相学理论认为,吉痣应呈现饱满的纯黑色泽,而恶痣往往夹杂灰蓝、棕褐等杂色,如同“未长开的霉斑”。现代医学研究印证了这一观察,美国皮肤病学会指出,颜色不均(Color variegation)是黑色素瘤的重要标志,当痣体出现粉红、白色斑块或呈现污浊的墨色时,恶性风险显著升高。

形态学层面,相学强调“正圆为吉,残缺为凶”,恶痣常表现为边缘模糊的锯齿状或不规则多角形。这与医学界的ABCDE法则中的边界不规则(Border irregularity)标准高度吻合。北京大学肿瘤医院郭军教授团队的研究显示,87%的恶性黑色素瘤具有不对称形态,其边缘呈现“墨汁渗透宣纸”般的扩散特征。相学中“平中带凹”的恶痣形态描述,在医学影像学中对应着真皮层细胞异常增殖导致的表皮凹陷现象。

动态演变:时间维度中的危险信号

传统相学虽未明确记载痣的动态观察,但“相由心生”的理论暗含了体相随时间变化的哲学。现代医学则明确提出“进展(Evolution)”概念,强调短期内的快速变化是恶性转化的重要指征。临床数据显示,直径超过6毫米的痣发生恶变的概率是普通痣的12倍,而3个月内体积倍增的痣需高度警惕。这种动态特征与传统相学中“气色流转”的观察方法形成跨时空呼应——古人通过定期观察痣体光泽度变化预判运势,现代人则借此监测健康风险。

痣体的生物学行为异常更具警示意义。相学文献记载的“破相之痣”,在医学语境中对应着溃疡、出血等病理改变。妙佑医疗国际的研究表明,58%的恶性黑色素瘤患者就诊时已出现表皮破损,这与病灶部位异常血管生成密切相关。北京协和医院皮肤科团队进一步发现,伴随瘙痒、疼痛的痣发生恶变的比例较无症状者高出7.3倍,这种症状学关联为传统相学注入了现代医学诠释。

位置关联:空间分布的命运隐喻

传统相学建立了系统的痣相位置学,将面部划分为十二宫位,不同区域的痣具有特定寓意。如迁移宫(太阳穴)的恶痣主远行不利,夫妻宫(眼尾)的恶痣象征感情危机。这种空间对应关系在医学领域得到部分验证:亚洲人群中75%的黑色素瘤发生于肢端部位,足底、手掌等易摩擦区域成为高危部位。相学强调“隐处多吉”的原则,与医学观察中隐蔽部位痣体更易被忽视而导致延误诊断的现象形成奇妙呼应。

特殊部位的痣相需要双重警惕。传统认为鼻梁痣主病苦,现代解剖学揭示该区域丰富的毛细血管网可能加速恶性细胞扩散。相学中的“奸门痣”对应医学上的眼周区域,该部位黑色素瘤易转移至脑部,印证了“影响心神”的古语。这种跨学科的位置关联研究,为建立中西医结合的筛查体系提供了新思路。

从相学古籍到现代肿瘤学,人类对痣的认知始终在神秘主义与科学实证之间寻找平衡。传统智慧中的颜色、形态、位置观察体系,与医学ABCDE诊断标准形成多维互补。建议公众建立“每月自检+年度专业检查”的双重防护机制,对符合“杂色、畸形、易摩擦部位、快速变化”特征的痣保持警觉。未来研究可深入探索相学经验符号与细胞分子标记的关联,开发结合人工智能的智能诊断系统,实现传统文化智慧与现代医学技术的深度融合。在这个生命科学与人文传统交织的领域,保持开放的研究态度或许能揭开更多人体奥秘。