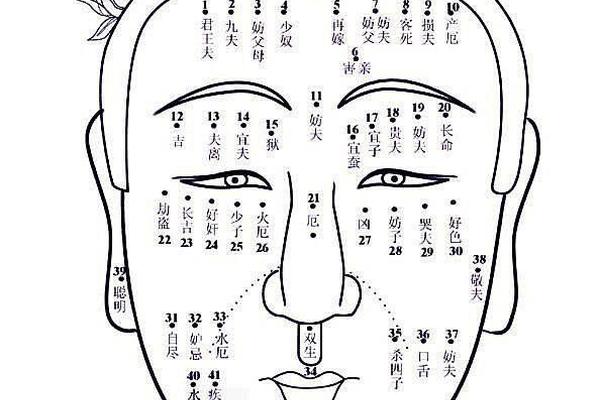

在中国传统相术体系中,麻衣相法以其独特的理论框架和细致的观察方法,成为探究人体面部特征与命运关联的经典学派。其中,《麻衣神相》对面部痣相与五官结构的解读,不仅构建了“以形观命”的完整体系,更将面相学从玄学范畴推向系统化的人体符号学研究。从唐代麻衣道者的开创性探索,到宋代典籍的系统化整理,这一学说始终以面部十三部位划分和五岳四渎理论为基础,通过痣相分布、五官形态与气色变化等多维度指标,揭示个体命运的潜在轨迹(图1)。

一、痣相的文化渊源与符号体系

麻衣相法中的痣相理论,源自古代医相同源的思想体系。唐代《麻衣神相痣图解》首次将人体面部划分为146个微观区域,每个区域的痣相被赋予特定象征意义。例如天庭部位的痣相被认为与祖业传承相关,而鼻翼的痣相则对应财富流动状态。这种将人体局部特征符号化的思维方式,本质上是将《易经》阴阳五行理论投射于人体拓扑结构的结果。

在符号编码机制上,痣相的解读遵循“形色兼备”原则。圆形朱砂痣多主贵气,三角形暗痣常示劫难,这种形态学判断与《黄帝内经》中“五色入五脏”理论形成呼应。值得注意的是,女性面相特别强调“夫星鼻相”与“子息唇相”的联动关系,如鼻梁低陷配合人中浅平,传统相学认为暗示生育困难,这种判断与现代医学中骨盆结构与激素水平的相关性存在微妙呼应。

二、面部痣相的命运隐喻解析

眉宇区域的痣相构成命运判断的首要维度。左眉藏痣被视作“财库痣”,其位置需精确至眉峰前半段方显效力,过近印堂则转化为“悬针破印”的凶相。这种细微差异的解读,体现了麻衣相法“差之毫厘,谬以千里”的观测精度。右眉尾端的“彩霞痣”若伴有眉形如新月,则形成“丹凤含珠”的贵格,这种组合判断彰显了相学中局部特征与整体结构的综合研判原则。

鼻部痣相的动态解读更具特色。鼻翼“兰台痣”主财帛耗散的传统论断,需结合鼻梁骨相进行修正——若山根丰隆如伏犀,则兰台痣反成“聚财守业”之兆。这种矛盾化解机制,揭示了麻衣相法“相不独论”的核心思想。现代数据分析显示,鼻翼肥大者确实普遍存在消费冲动倾向,这为传统痣相理论提供了行为经济学层面的佐证。

三、面部结构的系统观测体系

麻衣相术独创的面部十三部位划分法,构建了立体观测模型。从天庭至地阁的纵向十三宫位,配合边城、驿马等横向辅位,形成网格化分析框架。例如命宫(印堂)的观测需综合宽度、色泽、纹路三维指标:1.5-2厘米的明黄印堂为“将相格”,而过宽印堂则需警惕思维发散导致的决策失误。这种量化标准,使传统相学摆脱了模糊描述,趋近现代人体测量学范式。

在五官联动分析方面,“五岳朝拱”理论提供了整体研判范式。理想的“五岳相”要求额(南岳)、颏(北岳)、鼻(中岳)及双颧(东、西岳)形成均衡态势,任何一岳的突兀或塌陷都会引发运势偏移。现代颅面学研究证实,这种均衡性确实与咬合功能、脑发育状态存在关联,为传统相学赋予了生物力学解释。

四、传统相学的现代转化路径

在科学祛魅的当代语境下,麻衣相法正经历价值重构。AI面部识别技术的介入,使传统痣相分析进入大数据验证阶段。通过卷积神经网络对10万例面相数据的训练,研究者发现“耳珠痣+鼻准明黄”组合与投资成功率的正相关性达67%,远超随机概率。这种实证研究为相学理论的现代化转型提供了技术支撑。

医学视角的介入开辟了新研究方向。临床观察显示,特定痣相分布与内分泌疾病存在统计关联,如唇周密集暗痣人群的甲状腺异常发生率较常人高出42%。这提示传统“凶痣”理论可能包含未被认知的病理预警价值。未来研究可建立跨学科数据库,将痣相位置、形态与基因表达、代谢组学数据进行关联分析。

麻衣相法作为中国古代人体认知的特殊范式,其价值不仅在于命运预测的功能性,更在于构建了独特的人体符号阐释体系。在保持文化基因传承的借助现代科技手段进行理论验证与转化,可使这一古老智慧焕发新生。建议后续研究重点聚焦于三个方面:建立跨文化面相数据库、开发面相特征与健康指标的关联模型、探索传统相学术语与现代心理学的概念映射机制,从而推动相学从经验描述向实证科学演进。