痣相学作为中国传统相术的重要分支,其理论基础可追溯至“天人合一”的哲学思想。古人认为,人体与自然存在信息同步,面部或身体上的痣并非偶然,而是“上天垂相”,暗藏个人命运与性格的密码。例如,《相理衡真》中将面相比喻为山川地貌,善痣如同秀木生于沃土,恶痣则似杂草生于秽土,其存在与形态均映射个体的吉凶贵贱。

这一学说在历史发展中逐渐形成系统化的分类体系。古人将痣分为显痣与隐痣,显痣多位于面部等可见处,主凶者居多;隐痣藏于隐蔽部位,常被视为吉兆。这种分类不仅体现了古代对“内藏外显”的辩证认知,也与中医经络理论相呼应。例如,清代《痣相大全》提出,痣的分布与五脏六腑的健康状态存在关联,红色痣多对应气血旺盛,黑色痣则可能暗示体内淤滞。

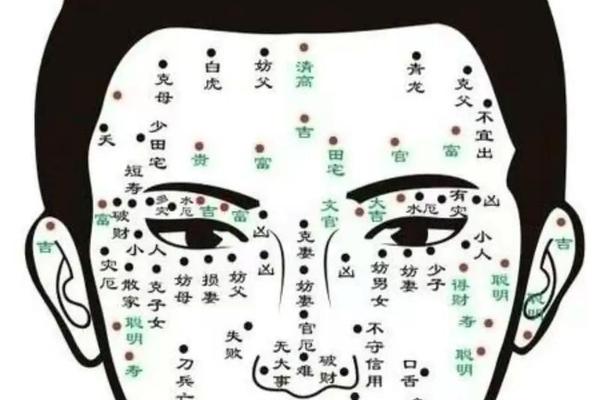

二、面部痣位与命运的对应关系

面部不同区域的痣被赋予特定的象征意义。以“三停”分区为例:上停(额头至眉骨)主早年运势与家庭关系,中停(眉眼至鼻翼)关联中年事业与情感,下停(人中至下巴)则预示晚年境遇与子女运。

眼尾痣与情感纠葛:眼尾至发际的“奸门”区域若有痣,传统认为其人性情风流,易陷入多角恋情或婚姻波折。现代心理学研究指出,此类人往往具有强烈的情感需求与表现欲,但缺乏稳定性。鼻旁痣与健康警示:鼻翼两侧的痣在相学中多与财运及呼吸系统相关,若痣色晦暗,可能预示投资失利或肺部隐患,这与现代医学发现的鼻部皮肤敏感度与内脏健康联动的现象不谋而合。

三、痣相吉凶的形态与色泽密码

痣的形态与颜色是判断吉凶的核心标准。相学强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣特征,此类痣需饱满圆润、边界清晰。例如,眉中藏痣若呈乌黑光泽,象征财运亨通且行事稳健;反之,若痣形扁平、色泽灰褐,则可能暗示兄弟缘薄或决策失误。

现代科学为这一传统认知提供了部分佐证。研究发现,良性色素痣的细胞排列紧密,颜色均匀,而恶性黑色素瘤常伴随边缘模糊与颜色混杂。这与相学中“恶痣多形溃色浊”的描述高度吻合。例如,嘴唇下方的痣若呈现蓝黑色调,在相学中被视为“意志薄弱”之兆,而医学上此类痣可能存在血管病变风险。

四、痣相学的现代诠释与争议

当代对痣相学的解读呈现多元化趋势。部分学者尝试将其与心理学、遗传学结合,认为痣的位置可能反映神经发育特征。例如,颧骨痣者常表现出领导力与自我中心倾向,这与面部肌肉运动影响神经信号传递的假说相关。

传统痣相的宿命论色彩也引发争议。批评者指出,过度依赖痣相可能导致心理暗示效应,例如“额角恶痣主孤苦”之说可能加剧个体的社交焦虑。对此,民俗研究者提出“动态痣相”概念,强调痣的象征意义需结合个体行为与环境变化综合判断,而非单一静态解读。

五、总结与未来研究方向

面部痣相作为融合经验主义与符号象征的文化遗产,既承载着古人对命运的探索,也为现代人提供自我认知的独特视角。其价值不在于绝对预判吉凶,而在于通过外部特征激发对内在性格与健康状态的反思。

未来研究可从三方面深化:一是通过大数据分析验证痣相与性格、疾病的统计学关联;二是结合皮肤科学探究痣的生物学意义;三是建立跨文化比较框架,解析不同地域痣相诠释的差异性与共性。对于公众而言,理性看待痣相需兼顾传统智慧与现代医学——既关注痣的形态变化可能预示的健康风险,亦避免陷入机械决定论的窠臼。