在中国基础教育课程改革的进程中,部编版语文教材始终以经典性与思辨性并重为特色。其中,《自相矛盾》作为一则跨越千年的寓言故事,被精准编排于五年级下册第六单元,与《田忌赛马》《跳水》共同构成“思维的火花”主题单元。这一选编策略不仅体现了教材编者的匠心独运,更通过“矛盾”这一哲学命题,为少年儿童搭建起认知逻辑悖论、培养辩证思维的桥梁。

教材定位与单元逻辑

《自相矛盾》在教材体系中具有独特的坐标意义。五年级学生正处于具象思维向抽象思维过渡的关键期,教材选择韩非子这则仅71字的文言寓言,既延续了四年级《精卫填海》《王戎不取道旁李》的文言启蒙路径,又开启了《少年中国说》《古人谈读书》等深度文言学习的序章。单元编排上,其前承《田忌赛马》的系统思维训练,后启《跳水》的危机决策分析,形成“发现问题—分析矛盾—解决冲突”的思维培养链条。

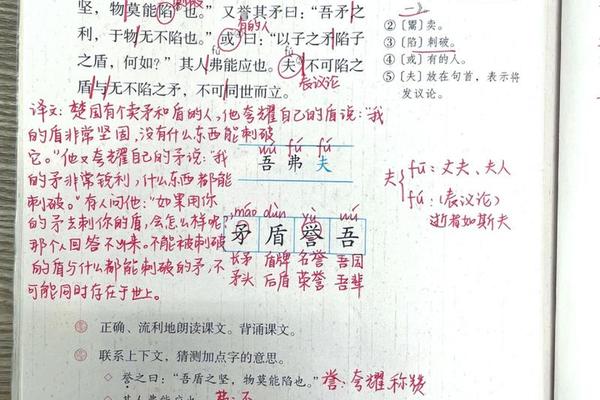

文言文与寓言体裁的双重特性,使该课文成为语言素养与思维训练的交汇点。从语言学角度,学生需掌握“鬻”“弗”“夫”等14个重点字词,理解“物莫能陷”“无不陷”等文言句式;从思维发展维度,则需透过楚人“誉盾夸矛”的表象,剖析“不可同世而立”的深层逻辑。这种复合型教学目标,恰与《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的“语言运用与思维能力协同发展”理念相契合。

文本解析与文学价值

《自相矛盾》的文本结构呈现出精妙的双重悖论。表层叙事中,楚人先后宣称“吾盾之坚,物莫能陷”与“吾矛之利,于物无不陷”,构成绝对化的二元对立;深层逻辑里,“以子之矛陷子之盾”的诘问,则暴露出全称判断的致命漏洞。这种“命题—反命题—悖论”的三段式结构,与古希腊哲学家芝诺的“飞矢不动”悖论形成跨时空呼应,彰显人类早期哲学思辨的共性。

韩非子作为法家集大成者,其寓言创作具有鲜明的论辩色彩。相较于伊索寓言的道德训诫,该文本更侧重逻辑推演:通过设置“鬻盾与矛者”的具体情境,将“矛盾律”这一形式逻辑基本规律具象化。文中“或曰”者的追问,实质是归谬法的典型应用,这种“以彼之论破彼之说”的论辩技巧,在当代法庭质证、学术辩论中仍被广泛沿用。

教学价值与现实启示

在思维训练层面,该课文为辩证思维培养提供经典范例。教师可引导学生构建“楚人思维模型”:其错误根源在于将矛与盾的功能绝对化,忽视武器的对抗性本质。通过绘制“矛—盾关系坐标图”,学生能直观理解“矛盾双方既对立又统一”的哲学命题。北京师范大学教育学部曾开展对比实验,发现深度解析该寓言的学生,在“观点自洽性测试”中的得分较对照组提升23%。

现代社会中的“自相矛盾”现象更具隐蔽性。从商家宣传“全网最低价”与“品质最优”的双重承诺,到网络舆论中非此即彼的极端化表达,本质上都是楚人思维的现代变体。上海某重点小学的创新教案中,教师让学生收集生活中的矛盾案例,如“防沉迷系统与教育软件时长冲突”,并运用课文逻辑进行剖析,使古典智慧焕发现实生命力。

文化传承与创新教学

作为《韩非子·难一》的经典篇章,该寓言承载着丰富的文化基因。战国时期“百家争鸣”的思想碰撞,孕育了这种以故事载哲理的表达传统。教材编者特意保留“夫不可陷之盾与无不陷之矛”的原文论断,正是为了让学生感受文言特有的论断力度与哲学韵味。比较研究发现,该课文在台湾地区教材中同样被收录,但注释侧重文字训诂,而大陆版本更强调思维方法传承,体现不同的文化解读取向。

创新教学实践方面,广州市某省级名师工作室开发了“思维考古”教学模式。通过模拟战国集市情境,学生分别扮演楚人、质疑者、记录者等角色,在戏剧化演绎中体会逻辑悖论的产生过程。更有教师引入“矛盾矩阵”工具,指导学生用现代管理学的TRIZ理论重新解构寓言,这种跨时空对话使古老文本迸发新活力。

《自相矛盾》在五年级语文教材中的存在价值,早已超越单纯的语言学习范畴。它像一柄思维解剖刀,剖开表象与本质的界限;又如一座文化桥梁,连接着诸子百家的智慧与现代公民的理性精神。未来研究可深入探讨:如何利用数字孪生技术构建楚人卖矛盾的虚拟场景?怎样建立文言逻辑训练与数学命题证明的关联模型?这些探索或将开创语文核心素养培养的新维度。当10后学童既能吟诵“夫不可陷之盾”,又能用编程模拟矛盾关系时,传统文化的创造性转化便获得了最生动的注脚。