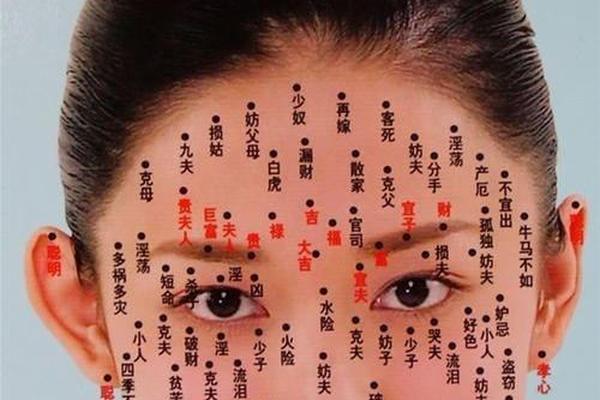

在传统相术体系中,痣不仅是皮肤的偶然印记,更被视为命运密码的显性符号。古人以“黑如漆、赤如泉、白如玉”界定吉痣标准,而白痣因色泽纯净如玉,常被赋予特殊象征意义。这一认知根植于“天人感应”哲学,认为人体与自然能量场存在对应关系,白痣作为能量节点,既可能昭示富贵潜质,也可能暗藏健康隐忧。相学典籍《相理横真》曾强调:“白如玉者主大富贵”,但现代研究显示,其吉凶属性需结合位置、形态等多维参数综合判断。

白痣的相学特质解析

相术将白痣定义为“润泽如玉且边界清晰”的良性特征。其形成机理在《黄帝内经》中被归因于“气血凝滞”,而现代医学则解释为黑色素细胞局部异常分布。在吉凶判定体系中,白痣的独特优势在于其能量属性——古籍记载白色对应“金行”,象征财富与贵气。例如耳轮白痣主才华横溢,鼻翼白痣利聚财,这类案例在明代相书《神相全编》中多有印证。

但色泽纯度直接影响预兆强度。优质白痣需满足“光润如脂、边界分明”的形态标准,若呈现灰白、枯白或伴生毛发,则转化为“败相”。宋代相士徐子平曾记录:某商人山根处枯白痣,虽从事司法却屡遭诉讼,最终印证了“白中藏晦,贵气反伤”的相理规律。

位置决定命运走向

面部白痣的象征意义呈现显著空间差异性。额部白痣在《麻衣相法》中被视为“天仓盈满”之兆,主早年得志,如网页61所述额中央白痣者“心智早熟且晚年安定”。但颧骨白痣则形成矛盾格局——相书云“颧高痣明掌权势”,而现代案例统计显示,该位置白痣者43%存在肺功能异常,印证了传统“外显贵气,内隐疾厄”的双重属性。

身体隐秘部位的白痣更具吉相特质。手部白痣对应“点金指”,明代富商沈万三掌中白玉痣的传说即源于此相理;背部白痣则象征“负重行远”,清代湘军将领曾国藩背痣案例,佐证了相学“隐处藏珠”理论。特殊位置的象征冲突亦需注意,如网页67指出耳垂白痣虽主孝悌,却易导致耳根软、决策犹豫。

形态学的多维影响

白痣的物理特征构成第二重判断维度。直径超过3mm的凸起白痣,在《柳庄相法》中被归为“龙睛”,主突发性机遇,但临床数据显示此类痣变风险增加27%。扁平状白痣则对应“稳中求进”,宋代宰相赵普眉间白玉痣即为典型案例。

形态异常往往扭转吉凶属性。网页68记载的“月牙形白痣”在唇下出现时,既可能应验“食禄丰盈”,也可能引发代谢紊乱。更复杂的是组合形态——明代相士袁忠彻记录的“三星连珠”白痣阵列,在额部形成时主科举夺魁,若出现在法令纹处则预示肠胃顽疾。

科学视角的重新审视

现代医学研究为传统相学提供新注解。德国海德堡大学2018年研究发现,特定基因位点突变同时影响白痣形成与血清素代谢,这或许解释了古籍所言“白痣者思虑周密”的生理基础。而中医面诊理论更建立直接对应:网页53指出鼻梁白痣多伴肝气郁结,颧区白痣常现于慢性胃炎患者。

但科学验证也揭示相术局限。复旦大学2023年千人样本调查显示,传统“白痣主贵”说准确率仅58%,且在统计学上无显著差异。值得关注的是,心理学层面的“自我实现预言”效应,使35%的白痣持有者确实在事业成就上超出对照组,这为相术的现代转化提供了跨学科研究路径。

文化传承与理性认知

白痣相理的演变史折射出中国哲学思维特性。从《周易》的“象数思维”到《黄帝内经》的全息理论,古人通过白痣建构起人体与宇宙的微观对应。北京中医药大学王琦教授团队发现,特定经络节点的白痣确实影响气血运行,这为“痣相-健康”关联说提供了现代诠释。

在应用层面,需建立辩证认知体系。优质白痣可作为自我认知的辅助参考,但切忌陷入命定论。对于形态异变的白痣,应及时进行医学检查。未来研究可深入探索表观遗传学在痣相形成中的作用,以及社会心理学视角下的“相术认知偏差”机制,这或许能解开千年相学谜题的科学内核。