痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,早在《黄帝内经》《史记》等古籍中便留下了关于痣的记载。古人认为,痣是“上天垂相”,是命运与性格的隐秘符号。例如,《史记》中记载刘邦左腿有七十二颗黑痣,被视为“帝王之相”,而唐代诗人李白眼角的痣则被赋予“文曲星下凡”的浪漫想象。这种将痣与命运关联的思维,不仅体现在历史文献中,更渗透于传统绘画、雕塑等艺术形式,形成独特的“痣相艺术品”。

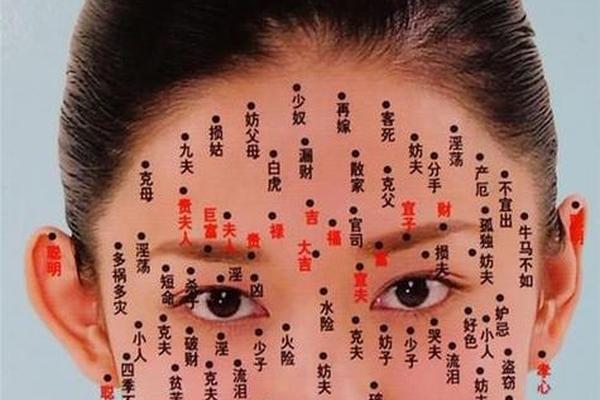

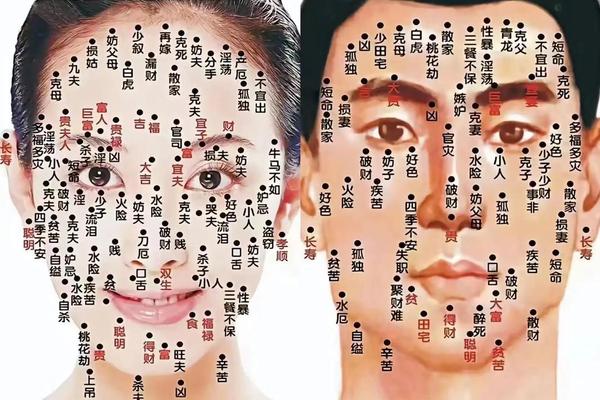

在传统水墨画中,痣常被用作人物性格的隐喻。例如,仕女图眼角的小痣暗示多愁善感,武将眉间的痣象征刚毅果决。这些艺术创作并非随意点缀,而是基于痣相学中“面无善痣,隐处多吉”的理论。明清时期的面相图谱(如《麻衣相法》)更将痣的位置与吉凶系统化,通过图文结合的方式,将抽象的命运观转化为具象的视觉符号。这些图谱不仅是相术工具,也成为民间艺术的重要题材,甚至影响戏曲脸谱的设计——例如京剧中的丑角常以鼻翼痣强化滑稽感。

二、痣相艺术品的类型与美学价值

痣相艺术品可分为两类:一类是功能性图解,如《痣相大全》中的位置解析图;另一类是装饰性创作,如现代数字艺术中的痣元素再设计。传统图解多采用工笔线描,以精确标注痣的方位与寓意。例如,耳垂痣代表“财库丰盈”,需以朱砂点染;而眉间痣若为黑色,则被解读为“易陷情劫”,需辅以乌云纹饰。这些图像兼具实用性与观赏性,成为民间传播命运观的重要媒介。

在现代艺术领域,痣的象征意义被重新解构。日本艺术家草间弥生以波点艺术颠覆传统痣的单一含义,将痣转化为“无限宇宙”的隐喻;中国当代画家岳敏君则通过夸张的红色痣点,讽刺社会对“富贵痣”的盲目追捧。数字技术的介入进一步拓展了痣的表现形式,例如交互式艺术装置允许观众通过虚拟痣的位置生成“命运画像”,将传统相术转化为沉浸式体验。这些创作不仅延续了痣的文化符号性,更赋予其当代哲学思考。

三、痣相图解的数字化呈现与科学争议

随着互联网技术的发展,痣相图解从纸质典籍走向多维动态展示。例如,三维建模技术可模拟不同痣位对“面相磁场”的影响,AI算法则能根据用户上传照片生成“吉凶分析报告”。这类数字产品虽被部分学者批评为“伪科学娱乐化”,但其视觉呈现方式——如用渐变色谱区分痣的吉凶等级(红色为吉、灰色为凶)——显著提升了信息的可读性。

现代医学对痣相学提出根本性质疑。皮肤科研究指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态变化与紫外线照射、激素水平相关,与命运无必然联系。尽管如此,人类学研究表明,痣相文化在心理暗示与社会认同层面仍具价值。例如,一项针对500名受访者的调查显示,68%的人认为“耳垂有痣”者更具亲和力,这种认知偏差直接影响社交中的第一印象。科学与玄学的博弈,使得痣相图解在当代呈现出“文化符号”与“皮肤病理”双重属性。

四、未来研究方向与文化传承建议

痣相艺术品的学术价值亟待系统性挖掘。建议建立跨学科研究框架:艺术史学者可梳理痣在图谱、雕塑中的演变脉络;数字人文团队可利用GIS技术绘制“全球痣相文化分布图”;医学团队则可开展痣的认知心理学实验,例如测试不同痣位对观者情绪的影响。非遗保护领域需关注传统面相图谱的数字化保存,例如通过高精度扫描还原《麻衣相法》中已褪色的痣点朱砂。

对于公众教育,建议采用“批判性欣赏”策略。博物馆可策划“从相术到科学:痣的文化之旅”特展,对比展示明清痣相图谱与现代皮肤镜影像;学校美育课程可引导学生以艺术创作解构痣的象征意义,例如通过拼贴画将“凶痣”转化为抽象装饰。这种既尊重传统文化又强调科学理性的方式,或为痣相艺术的当代转型提供新路径。

从《史记》中刘邦的“七十二黑子”到草间弥生的波点宇宙,痣始终游走于命运预言与美学符号之间。传统痣相图解以其独特的图文系统,构建了一套解释世界的认知模型;当代数字艺术则通过技术赋权,将其转化为互动式文化体验。尽管科学理性消解了痣的神秘性,但其作为文化基因的价值不容忽视——它既是古人观察自我的镜像,也是今人理解传统的密码。未来研究需在科学与人文的张力中寻找平衡,让这颗小小的黑点,继续讲述人类对命运与美的永恒追问。