在人类文明的长河中,面相学始终蒙着一层神秘面纱。当古希腊医师希波克拉底通过面部特征判断疾病时,东方的《黄帝内经》早已记载"赤痣主火,黑痣主水"的相术理论。这些散布在皮肤上的微小色素沉淀,在不同文化体系中被赋予了迥异的象征意义。现代医学虽已证实痣的本质是黑色素细胞聚集,但传统相学依然以其独特的诠释体系,在民间保持着旺盛的生命力。

痣位乾坤:空间布局的玄机

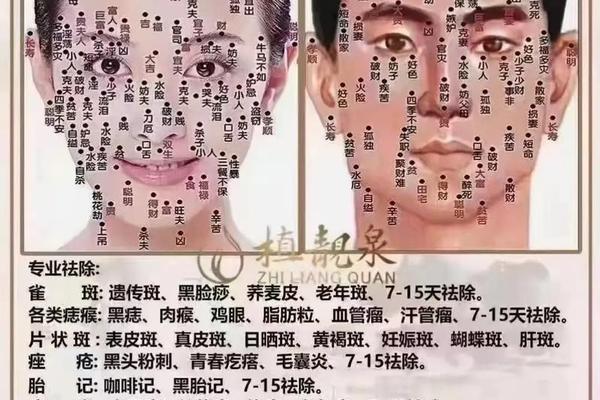

相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。眉心的"印堂痣"被视作"天目"所在,《麻衣相法》记载此处生痣者"慧根深种",明代相士袁忠彻曾以此特征辨识出多位科举才子。而鼻翼的"财帛宫"若现吉痣,则与商业天赋相关联,香港富豪郑裕彤的面相就常被相学家引为例证。

身体其他部位的痣相同样蕴含深意。手肘内侧的"藏珠痣"在相书中主贵人运,清代《铁关刀》记载某官员因此痣得宰相提携。脚底的"踏星痣"则被赋予"平步青云"的寓意,这与现代运动医学发现足底压力点影响身体平衡的现象形成微妙呼应。

色形辨运:微观特征的解码

痣的色泽在相学体系中如同色谱仪般精准。朱砂色的"朱砂痣"在《神相全编》中代表前世姻缘印记,这种浪漫化解读与心理学中的"皮肤记忆"理论不谋而合。而灰褐色的痣相往往关联土德,相学家认为这类人性格沉稳,宋代《玉管照神局》特别强调此类特征在官员面相中的重要性。

形态学分析更为精微。边缘清晰的"棋子痣"象征决策力,《人伦大统赋》记载此类人"处事果决";而边缘模糊的"浮云痣"则暗示性格优柔。现代皮肤镜观测发现,良性痣多呈现规则形态,这种科学现象与传统相学的"吉痣"标准存在某种程度的重叠。

动态相理:变化中的生命图谱

痣相并非静止的命运判词。清代相学大师陈钊在《相理衡真》中提出"痣变运移"理论,认为痣的颜色变化预兆运势转折。这种观点在当代得到部分印证:医学发现激素变化会导致痣色改变,而内分泌失调确实可能影响人的精神状态和行为模式。

新生痣的出现常被视作转折信号。相书记载中年眉尾生痣主"晚运亨通",这与现代心理学中的"中年觉醒"现象形成有趣对照。但需要警惕的是,皮肤科统计显示50%以上的恶性黑素瘤源于原有痣的异变,这为传统相学的"凶变"解读提供了科学警示。

文化透镜:跨文明的解读差异

在印度面相学中,额头的"吉祥痣"象征第三眼觉醒,这种解读与藏传佛教的"眉心轮"理论相通。而西方占星学将痣相与黄道十二宫对应,认为金牛座区域生痣者更具艺术天赋。这种文化差异折射出不同文明对生命密码的探索路径。

现代跨国研究显示,东亚人群更关注痣相的道德寓意,而欧洲受访者侧重其审美价值。这种认知差异在全球化时代产生有趣碰撞:韩国面相师为赴华商人专门设计"跨国痣相解读手册",将传统相学与商务礼仪相结合。

科学棱镜:传统智慧的再审视

皮肤遗传学研究发现,痣的数量与端粒长度呈正相关,而端粒长度直接影响细胞衰老速度。这为相学中"痣多者寿"的说法提供了分子生物学解释。但需要明确的是,这种关联性存在显著个体差异,不能作为绝对判断标准。

神经科学则从另一个角度给出启示:面部痣的位置可能影响他人潜意识认知。实验心理学数据显示,右脸有痣者更易被判定为可信赖,这与大脑右半球主导情感认知的功能特性相关。这种"面相刻板印象"效应,某种程度上延续了传统相学的社会功能。

站在传统与现代的交汇点,痣相学如同面多维棱镜,既折射着先民的智慧结晶,又映照出科学理性的光芒。在皮肤科医生关注病灶变化的专业目光之外,文化人类学家看到了民俗记忆的活态传承,社会心理学家读解着非语言符号的交流密码。这种多元视角的融合,或许正是古老相学在现代社会中的存在价值——它不再提供宿命论式的标准答案,而是成为理解人类认知进化的文化标本。未来的研究或许可以建立跨学科数据库,将十万例痣相特征与人生轨迹进行大数据分析,在科学与玄学之间寻找新的对话可能。