在西安碑林博物馆的庭院中,《多宝塔碑》的方正笔触与《颜氏家庙碑》的雄浑气象交相辉映,勾勒出唐代书法巨匠颜真卿的艺术轨迹。这些镌刻于石碑上的文字,不仅是书法艺术的巅峰之作,更是中华文明的精神丰碑。从北宋崇宁二年(1103年)碑林初建至今,颜真卿的七方碑石始终是碑林的核心珍藏,见证着中国书法从技法锤炼到人格淬炼的升华历程。

二、历史脉络与碑林渊源

碑林的形成与颜碑的迁徙

西安碑林的诞生与颜真卿碑刻的保存息息相关。北宋时期,为保护《石台孝经》《开成石经》等唐代文化遗产,时任陕西转运副使吕大忠将包括颜真卿碑刻在内的珍贵石碑迁至现址,形成中国最早的博物馆雏形。其中《多宝塔碑》于1103年移藏碑林,成为颜书早期风格的珍贵见证。至明清时期,《颜勤礼碑》《郭氏家庙碑》等相继入藏,最终构成七方颜碑的完整体系,占现存颜体碑刻半数以上。

长安城与颜氏的人生轨迹

颜真卿与长安城有着血脉相融的关联。709年他出生于通化坊——今碑林博物馆家属区所在地,26岁中进士后历任长安县尉、监察御史等职。安史之乱中,他在平原郡率先举义,其兄颜杲卿更以“断舌不屈”的壮烈事迹载入史册。这种忠勇刚直的精神特质,在其碑刻中凝结为“如忠臣立朝,临大节不可夺”的书法气象。

三、书法艺术的范式突破

早期碑刻的技法探索

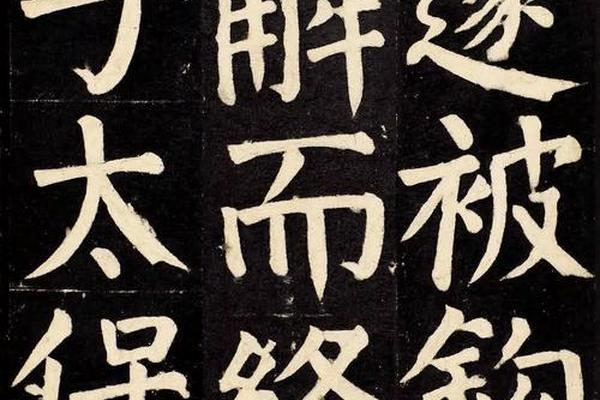

从38岁书《罗婉顺墓志》到44岁作《多宝塔碑》,颜真卿的早期作品展现出对褚遂良、欧阳询的传承与突破。《多宝塔碑》虽保留初唐楷书的清秀笔意,但横画收笔的顿挫、竖画的遒劲已显露“颜筋”雏形。近年出土的41岁书《李梗墓志》,更以行楷交融的笔法印证了其“化古为新”的创造性:如“开”“肃”等字的宽博结体已具外拓之势,而“敬”“列”等字的行书笔意则透露出对王羲之书风的深刻理解。

晚年碑刻的美学巅峰

72岁所书《颜氏家庙碑》标志着颜体书风的完全成熟。此碑篆额由李阳冰所题,碑文结字“宽博劲峭”,横细竖粗的对比强化了庄严感,蚕头燕尾的捺画则如刀劈斧凿。苏轼评其“格力天纵,奄有汉魏以来风流”,清人孙承泽更直言“奇峭端严,一生大节隐现笔端”。这种将人格力量注入笔墨的创作方式,使书法超越技艺层面,成为“书如其人”的典范。

四、文化价值的多维阐释

儒学精神的物化载体

颜真卿碑刻承载着儒家文化的核心价值。《守政帖》中“寸心不可不守”的箴言,《劝学》诗“黑发勤学”的教诲,与其碑文书法的端严气象形成互文。碑林研究员陈根远指出,唐代“身、言、书、判”的选官制度,使书法成为道德修为的外化。这种“书以载道”的传统,在颜碑中达到技法与心性的高度统一。

国际交流的文明符号

作为“世界四大名碑”之一的《大秦景教流行中国碑》,与颜碑共同构成碑林的国际化维度。2015年中韩书画家邀请展、2019年“秦始皇兵马俑”海外巡展中,颜体书法成为跨文化对话的桥梁。日本东京中国书法研究会更参与南京颜真卿碑林建设,立碑近百方,见证着颜体书法的全球影响力。

五、保护传承与当代创新

科技赋能的活化实践

西安碑林通过数字化手段开创文物保护新范式。2022年推出的虚拟舞剧《碑林华章》,以AR技术再现《石台孝经》的镌刻过程,5分钟短剧吸引超200万观看量。高清扫描的《多宝塔碑》拓本实现毫米级精度复制,上海书画出版社据此开发235条临摹视频,使“笔法劲健清妍”的细节得以全景呈现。

教育传播的多元路径

从白雪松“两分钟讲碑林”的短视频爆红,到青少年拓印体验活动的常态化,碑林构建起立体传播体系。2021年“陕西文物探探探”直播吸引214.8万人次观看,2024年实行的“局部开放”模式,更以10元低票价推动文化普惠。这种“让碑刻说话”的实践,正在重塑传统文化与现代生活的连接方式。

六、薪火相传的文明启示

颜真卿碑林的价值超越艺术范畴,成为民族精神的象征。其书法中“浑穆沉雄”的美学品格,与“刚毅雄特”的人格力量相互映照,构建起中华美学的双重维度。当前研究需进一步关注三个方向:一是借助多光谱成像技术解析碑刻风化规律;二是建立全球颜体碑刻数字档案;三是深化书法美学与心理学、材料科学的跨学科研究。正如中国书协副主席张胜伟所言:“颜书正大气象的弘扬,对塑造健康人文风气具有潜移默化之功”。在文化自信的时代语境下,这些镌刻着盛世风骨的碑石,将继续指引我们探寻传统与现代的创造性转化之路。