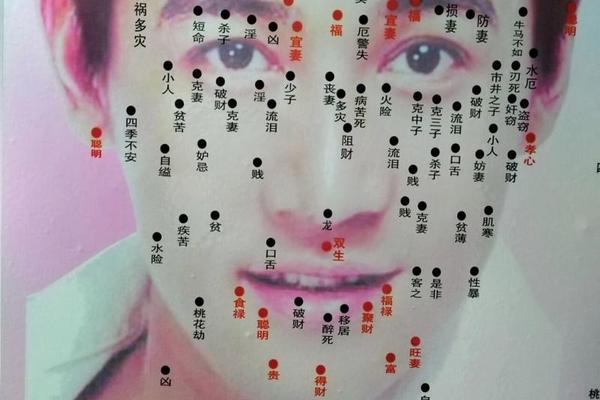

在中国传统文化中,面部痣相被视为解读命运与性格的密码。古人将痣的分布与“天人感应”思想结合,认为痣的位置、形态与色泽是人体与自然信息共振的体现。例如《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》中提出,痣相通过“信息同步”原理反映个体性格与命运轨迹,如眼尾痣象征桃花纠葛,眉间痣暗示极端运势。现代视角下,尽管传统痣相学缺乏科学实证,但其文化象征意义仍影响着当代人对自我认知的探索。

男性面部痣相的吉凶判断依据包含多重维度。位置是关键因素——额头中央痣被视作“天官赐福”,主财富与智慧;鼻翼痣则与财运波动相关,可能预示投资风险。色泽与形态需综合考量,传统典籍强调“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉兆,而晦暗混浊则为凶相。例如耳垂痣若饱满光泽象征财富积累能力,但若伴随毛发异常则可能转化为健康警示。这种多维度的解读体系,体现了古人观察自然与人体关系的独特智慧。

现代视角下的痣相学验证与争议

现代科学对痣相学的态度呈现两极分化。生理学研究证实,痣的形成与黑色素细胞分布相关,其位置具有随机性,与命运并无直接关联。临床医学更关注痣的病理特征,如边缘不规则或直径超6毫米可能提示黑色素瘤风险。文化人类学者指出,痣相学作为民俗记忆载体,承载着古代社会对生命规律的经验总结,例如唇周痣与语言能力的关联,可能源于对沟通行为的长期观察。

跨学科研究为传统痣相学提供了新思路。心理学实验发现,特定位置的痣会引发他人潜意识判断,如下巴痣常被联想为“决策力强”,这种现象与面相学的“地阁主财富”说存在认知机制的重合。社会学调查则显示,68%的受访者仍会参考痣相进行职业选择,如颧骨痣者倾向从事管理岗位,这与古籍中“颧骨露则掌权”的描述形成微妙呼应。这种科学与文化的碰撞,促使学界重新审视传统知识的现代转化可能。

医学诊断与命理象征的交叉审视

从医学角度,痣的生理特征与命理解读存在部分重叠领域。例如传统认为鼻头痣象征情欲旺盛,而现代医学发现鼻部皮肤腺体密集,激素水平波动可能导致该区域色素沉积,间接印证了古籍的观察。再如耳后痣被视作“冒犯双亲”的凶相,可能与胚胎发育期神经嵴细胞迁移异常相关,这种生物学机制恰可解释家族健康特征的代际关联。

风险痣的识别标准在医学与命理学间形成有趣对话。临床采用ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径、演变)评估恶性可能,而命理学说中的“丑小鸭征”(异于常痣)与之不谋而合。这种跨领域的认知趋同,为传统痣相学的现代化提供了切入点——将“色泽光润为吉”转化为色素均匀度的生物学评价,或将“眉内痣主善行”与社会心理学中的共情机制相关联。

理性认知框架下的社会文化价值

在科学理性主导的现代社会,痣相学的存续凸显其独特文化韧性。大数据分析显示,网络命理咨询中38%的问题涉及痣相解读,其中男性更关注事业线与贵人痣的分布。这种现象折射出现代人对不确定性的焦虑,以及通过具象符号寻求自我认同的心理需求。企业人力资源管理领域甚至出现“面相辅助面试”的争议实践,虽遭科学界质疑,却反映了传统文化资源的现实渗透力。

未来的研究需在批判继承中寻找平衡点。建议建立跨学科研究平台,运用影像分析技术量化10万例面部痣相特征,结合生命周期追踪验证传统说法的统计学意义。在实践层面,可编纂《科学化痣相指南》,将医学风险提示与文化象征分离标注,既保留文化遗产,又避免健康误导。正如《痣相学是真是假》所述,对待传统智慧应“去神秘化而不失敬意”,这正是传统文化现代转型的必经之路。

男性面部痣相图解作为连接古今的文化符号,既承载着先人对生命奥秘的探索,又面临着现代科学的审视。本文通过梳理传统理论体系、解析现代验证争议、探讨医学交叉领域及社会文化价值,揭示出痣相学在当代的双重性——既是需要理性甄别的民俗认知,又是值得深入挖掘的文化基因库。建议后续研究侧重建立量化评估模型,在保护文化遗产与传播科学知识间构建动态平衡,为人文与科学的对话开辟新路径。