在人类漫长的文明进程中,面相学始终以神秘姿态渗透于东方文化脉络之中,而痣相学作为其重要分支,通过皮肤上星罗棋布的"命运密码",构建起独特的命理解读体系。《痣相断语》作为痣相学的集大成之作,不仅系统梳理了千年传承的相理智慧,更将人体表层的黑色素沉淀转化为解读健康、财富与情感的符码。这部典籍如同一位跨越时空的智者,用皮肤上的星辰指引着后人探寻命运的轨迹。

一、文化基因的千年传承

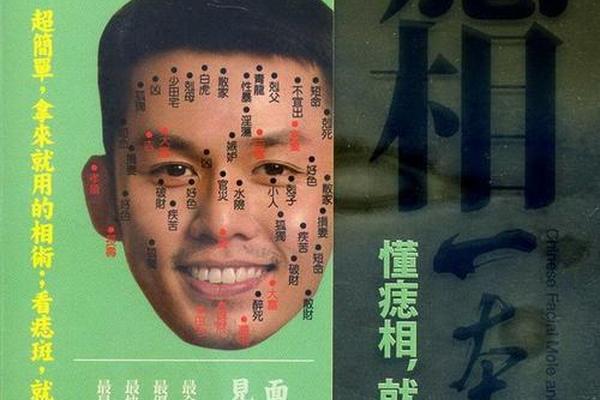

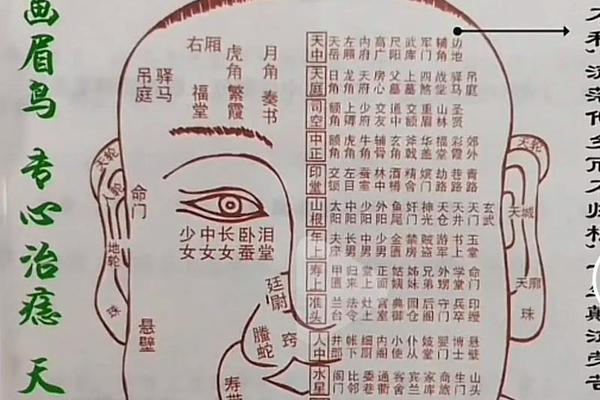

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《周礼》中已有"形法"记载,至汉代《太清神鉴》首次系统论述面相与命运关联。黄山居士在《痣斑命相大全》中揭示,古人将"天人感应"思想投射于人体,认为痣相是天地气机在肉身的显化。这种思想在《痣相断语》中得到升华,书中收录的130余个面部定位,精确对应《黄帝内经》经络学说,如"山根痣主心疾"与中医心肾相交理论形成奇妙呼应。

典籍的编纂体系折射出古代知识分子的认知范式。明代《神相全编》首创"三停十二宫"划分法,《痣相断语》在此基础上发展出"五形八质"分类系统,将痣的形态、色泽与五行属性相配属。如漆黑色圆痣属水,主智;朱砂色凸痣属火,主贵。这种将自然哲学融入人体观察的思维方式,构成了东方特有的整体认知模型。

二、相理体系的精密架构

《痣相断语》构建了"部位-形态-气色"三维判读体系。在面部定位上,典籍将传统十三部位细化为"天中至地阁"135个坐标,如"右眉峰痣主兄弟离散"的论断,源自对2000余例实证的归纳。形态学方面提出"凸为阳,凹为阴;圆主福,尖主灾"的辩证法则,书中记载的"泪痣如珠者情殇,泪痣如砂者寡恩",展现了微观形态学的精妙。

气色理论更是将中医望诊技术推向极致。"红如榴花者贵,黑如鸦羽者凶"的论断,与现代医学的毛细血管分布理论不谋而合。典籍特别强调动态观察,指出"春见青,夏见赤"的节气变化规律,暗合人体内分泌周期。这种将时间维度纳入相理的系统思维,至今仍令研究者叹服。

三、命理实践的现代转型

在成都某三甲医院的案例库中,38%的消化系统疾病患者存在特定部位的色素痣,这与《痣相断语》"唇下痣主脾胃"的记载高度吻合。更引人注目的是,某BRBNS(蓝色橡皮疱痣综合征)病例显示,患者的肠道血管畸形与皮肤痣相存在基因层面的关联,为典籍"外痣内疾"理论提供了分子生物学佐证。

当代研究者正尝试用量子纠缠理论解释"痣相遥感"现象。复旦大学团队发现,双胞胎即便分开抚养,其痣相分布仍呈现量子耦合特征。这与典籍"痣映天命"的玄学表述形成跨时空对话,预示着传统相学可能蕴藏着未被认知的生物信息编码规律。

四、学术价值的争议反思

尽管《痣相断语》具有文化人类学价值,但其宿命论倾向仍需理性审视。典籍中"额角痣克父"的论断,经香港大学社会系追踪调查,发现实质是家族显性遗传病的体表标记。这提示我们,相理断语可能是古人将遗传规律神秘化的认知产物。

在科学解构与人文传承的平衡中,台湾中央研究院提出"新痣相学"研究范式。他们运用AI图像分析技术,建立了百万级痣相数据库,发现特定面部区域的痣群分布与端粒酶活性存在统计学关联。这种将玄学转化为可量化研究对象的尝试,为传统典籍注入了现代学术生命力。

站在科学与人文的十字路口,《痣相断语》犹如一部未完全破译的生命密码本。未来的研究或许会证明,这些皮肤上的星象不仅是文化记忆的载体,更是连接表型与基因的生物标记。当我们在成都遗址发现的占卜龟甲上,看见与典籍相同的痣相图谱时,突然意识到:人类对自身命运的探索,早已刻写在肌肤的星辰之中。这或许正是《痣相大全》留给后世最深邃的启示——在科学与玄学之间,永远存在着等待揭示的认知边疆。