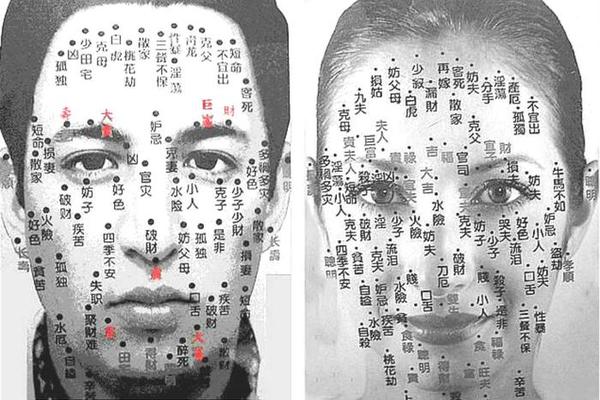

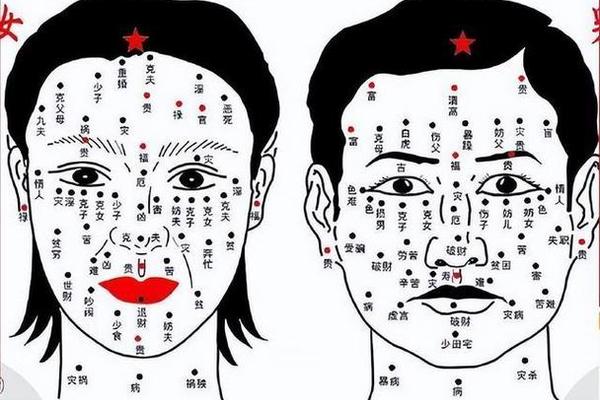

痣相学作为中国古代相术的重要分支,承载着千年来对人体特征与命运关联的探索。古人认为,痣是“天人合一”的具象化表达,其位置、颜色、形态暗含个体的健康、性格与命运密码。例如《相理衡真》中记载“痣居吉位则贵,凶位则贱”,而网页21进一步细化面部26种痣的吉凶意义,如眼角痣象征“桃花劫”,鼻梁痣关联“破财运”等。这种象征体系融合了中医经络理论、五行学说与社会,形成了独特的解读逻辑。

从中医视角看,痣相与脏腑功能密切相关。网页31指出,肝区(眉尾)、肾区(下巴)、脾胃区(鼻头)的痣或斑块可能反映对应器官的病理状态。例如鼻翼发红可能与胃火旺盛有关,而颧骨外侧的痣则提示大肠排泄功能异常。这种“外象内应”的思维方式,体现了传统医学对体表特征的系统性观察。

二、痣相的现代科学解析与验证

现代医学将痣定义为黑色素细胞的局部聚集,主要分为交界痣、复合痣和皮内痣三类。网页30提到,90%的痣为良性,但生长迅速、边缘模糊或颜色不均的痣需警惕黑色素瘤风险。研究显示,紫外线暴露、遗传因素与激素变化是痣生成的主要诱因,这与传统痣相学中“先天禀赋”与“后天环境”共同作用的观点不谋而合。

在跨学科研究中,部分传统痣相理论得到科学佐证。例如网页31所述,鼻梁中段的肝区斑点与肝功能异常存在统计学关联,可能与肝脏代谢毒素能力下降导致的皮肤色素沉积有关。诸如“脚底痣象征富贵”等说法缺乏实证支持,更多体现文化隐喻而非生物学规律。

三、痣相的个性化解读与争议

痣相的实际应用需结合个体差异进行动态分析。网页56提出“善痣五要素”:凸、亮、黑、正、毛,强调痣的良性特征需综合形态与色泽判断。例如耳垂饱满圆润的痣可能预示福泽,而唇下晦暗的痣则暗示消化系统隐患。这种精细化分类体现了传统相术的辩证思维。

痣相的单一维度解读存在局限性。网页18揭示的星座与痣位关联(如春季星座多见眼部痣)、网页70列举的“七星连珠痣”等特殊相格,更多反映文化想象而非普适规律。现代心理学认为,痣相认知可能受“巴纳姆效应”影响——人们倾向于接受模糊描述并自我验证。

四、痣相研究的未来方向与建议

当前研究需突破传统框架,建立多学科交叉验证体系。基因测序技术可探究特定痣位与遗传标记的关联;人工智能图像分析能构建痣相特征与健康指标的预测模型。例如网页31所述肝区斑痣与肝功能异常的关联,可通过大规模临床数据进行量化验证。

对于公众而言,理性认知痣相至关重要。建议采用“双轨制”态度:既尊重传统文化的情感价值,又以医学标准评估痣的健康风险。定期皮肤检查、关注痣的形态变化(参照ABCDE法则:不对称、边缘、颜色、直径、演变)应成为现代痣相学的核心实践。

痣相学作为连接古代智慧与现代科学的特殊载体,既包含“额中痣主贵”的文化隐喻,也蕴含“肝区斑示疾”的医学警示。在当代语境下,我们需以批判性思维剥离其神秘外衣,萃取具有实证价值的观察经验。未来的研究应聚焦于构建传统痣相符号与现代医学指标的映射关系,让这门古老学说在健康管理领域焕发新生。正如网页51对生命线痣相的多元分析所示,唯有融合科学理性与人文视角,方能真正破译痣相背后的生命密码。