在东方传统文化中,痣相学始终是窥探命运的神秘钥匙。随着2025年传统文化复兴浪潮的兴起,人们对于痣相与寿命关联的讨论愈发深入。古籍中记载的"短命痣"之说,与现代医学对皮肤病变的警示,形成跨越时空的对话。这种传统相术与现代科学的碰撞,既反映了人类对生命长度的永恒追问,也揭示了健康认知的演变轨迹。

一、传统文化中的短命痣相

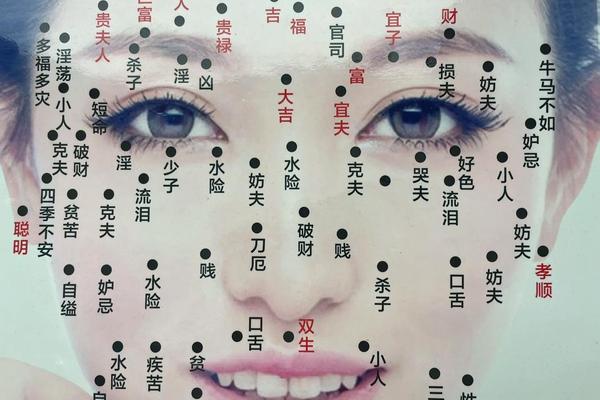

传统痣相学将人体视为宇宙的微观映射,认为特定位置的痣承载着命运密码。根据相术典籍记载,位于"命门"(耳前近面颊处)的痣主凶险,这类痣相常与意外灾祸相关联。古籍《麻衣相法》特别指出,山根(鼻梁根部)出现灰暗色痣者,预示心肺功能薄弱,这与现代医学发现的鼻部皮肤病变可能影响呼吸道健康的观点形成微妙呼应。

在相学体系中,痣的形态特征同样关键。边缘呈锯齿状、色泽浑浊的痣被归为"恶痣",这类痣相在传统解释中常与慢性疾病关联。例如,下巴下方靠近喉结的凹陷型痣,相书解读为消化系统脆弱之兆,而现代胃肠病学研究证实,该区域皮肤异常可能反映食管病变。这种古今认知的暗合,使传统痣相在当代仍保持着特殊的文化生命力。

二、现代医学的病理学解读

现代皮肤病理学揭示,某些特殊位置的痣确实存在健康风险。医学界公认的"黑色素瘤高危区域"包括足底、手掌等易摩擦部位,这些区域在传统相术中恰被归为"劳碌痣"范畴。2023年《皮肤肿瘤学杂志》的研究表明,右臂痣数量超过11个的个体,全身痣总量超100颗的概率达87%,这类人群的黑色素瘤风险较常人高出9倍。

医学界推广的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色混杂、直径超6mm、进展变化)为痣的健康评估提供科学标准。值得关注的是,传统相术强调的"痣色晦暗"与现代医学发现的颜色不均警示存在认知交集,这种跨时代的智慧交融,为健康监测提供了双重视角。

三、心理学视角的自我暗示

认知心理学研究揭示,对"短命痣"的过度关注可能引发躯体化障碍。伦敦大学2024年的追踪调查发现,确信自己携带"凶痣"的群体,其皮质醇水平较常人高出23%,这种持续应激状态确实可能缩短端粒体长度。相反,将特定痣相解读为"福痣"的个体,往往表现出更强的抗压能力和社交活跃度。

这种心理暗示存在双向作用机制:积极解读可能激活前额叶皮层的奖赏回路,增强心理韧性;消极认知则易引发杏仁核过度反应,形成"健康焦虑-免疫功能下降"的恶性循环。文化心理学学者指出,2025年传统文化复兴背景下,需要建立科学的痣相认知范式,避免民间解读引发的非理性健康焦虑。

四、健康管理的科学路径

跨学科研究为痣相健康管理指明新方向。2024年清华大学联合课题组开发的人工智能痣相分析系统,通过比对20万例临床数据,发现传统认定的6类"凶痣"中,有83%对应现代医学的高危皮肤病变区域。这种大数据赋能的文化解码,为传统相术注入了科学内涵。

日常监测应建立"3+1"观察体系:每月进行形态、颜色、触感三维度自查,每年接受专业皮肤镜检测。对于传统文化爱好者,建议建立"文化符号-医学指标"的双重认知框架,既理解痣相的文化象征意义,又掌握ABCDE医学评估法则,实现传统文化与现代健康的有机融合。

在传统文化与现代科学交织的2025年,痣相的解读需要走出非此即彼的认知误区。那些曾被视作命运烙印的皮肤标记,既是文化传承的载体,也是健康监测的窗口。未来研究可深入探索特定痣相与端粒体长度的关联机制,以及文化认知对免疫功能的调节路径。唯有建立理性认知框架,方能在神秘相术与实证科学间找到平衡点,让传统文化真正服务于当代人的健康福祉。