在中国传统文化中,痣相学常被视为窥探命运的神秘工具,人们相信身体上的痣与性格、运势甚至人生轨迹存在关联。近年来,一种新兴的“纹痣”行为逐渐流行——通过纹身技术,在面部或身体特定位置人工制造痣或遮盖原有痣相,试图以此改变命运轨迹。这一现象既反映了传统命理文化在现代社会的延续,也暴露出科学与迷信的碰撞。本文将从文化根源、心理机制、实践争议等角度,探讨纹痣改运的复杂性与现实意义。

传统痣相学的理论基础与局限

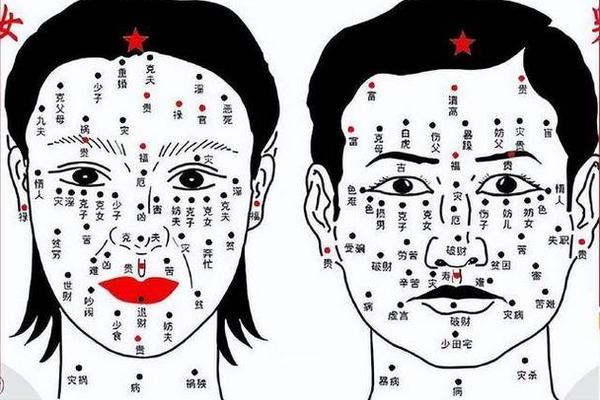

痣相学作为中国命理学的重要分支,其核心理论认为人体痣的位置、形状、颜色与命运息息相关。例如《黄帝内经》记载额头痣主事业、唇边痣主情感,这种将身体符号与命运关联的体系,本质上是古人通过观察经验建立的象征系统。现代相学更发展出细致分类:红色痣象征火爆性格,黑色痣代表性格坚毅,黄色痣则预示社交能力。这种符号化解读,为纹痣改运提供了文化土壤。

然而传统理论存在显著局限性。中医典籍《望诊》指出,面部痣更多反映健康问题,如肝区痣对应肝功能异常,而非单纯的命运象征。现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线照射相关,与命运无直接因果关系。命理学家郑伟建曾指出,痣相仅是命运多维表征的冰山一角,单凭改痣难以撼动八字命盘决定的根本格局。这种理论与实践的矛盾,揭示了纹痣改运在逻辑链条上的断裂。

纹痣改运的心理暗示与社会认同

从行为心理学视角,纹痣的本质是一种心理干预。当个体将特定纹身符号与积极心理暗示绑定,可能产生“自我实现预言”效应。例如有案例显示,在右手中指纹黑色痣者,因相信其象征“大富大贵”,在工作中表现出更强进取心,这种主观能动性的提升客观上促进了事业发展。这种现象印证了社会心理学家班杜拉的“效能信念”理论——人对自身能力的信念会显著影响行为表现。

社会审美观念的演变也强化了纹痣的象征价值。在时尚领域,泪痣、眉间痣被塑造成“美人符号”,上海某纹身工作室数据显示,70%的纹痣客户主要诉求是提升外貌吸引力。这种外貌自信带来的社交优势,可能间接影响个人机遇。但需警惕过度符号化带来的认知偏差,如部分求美者将人生挫折简单归因于“痣位不佳”,陷入宿命论误区。

纹身改痣的实践争议与风险警示

从技术层面看,纹痣存在不可逆的医学风险。不同于传统点痣,纹身色素需刺入真皮层,可能引发肉芽肿、瘢痕增生等并发症。命理学界也有观点认为,人工制造的“假痣”缺乏自然能量场,强行改变原有相格可能破坏运势平衡。例如在传统相学中,额部象征祖荫,此处的纹痣若处理不当,反可能加剧与家族关系的疏离。

文化禁忌的现代解构同样值得关注。传统观念中,神明图案、猛兽纹身需配合命格选择,否则易招煞气。但当代纹身师调研显示,85%的客户更关注图案美学价值,仅有15%会咨询命理禁忌。这种文化认知的变迁,反映出纹痣行为正从神秘主义实践向个性化表达转变。但完全忽视传统禁忌可能导致文化断层,如何在现代审美与传统文化间取得平衡,成为亟待解决的课题。

总结与建议

纹痣改运现象本质是传统文化与现代心理需求的交织产物。它既承载着人类对命运掌控的永恒渴望,也暴露出现代社会的精神焦虑。从现实效果看,纹痣可能通过心理暗示改善主观体验,但无法突破客观命运框架。建议求美者理性认知:一方面尊重医学规范,选择正规纹身机构;另一方面可结合命理咨询,避免盲目改动重要相格。未来研究可深入探讨纹身符号对心理健康的量化影响,以及传统文化符号在现代社会的适应性转化路径。命运的改变,终究需要内在修为与外在机遇的共同作用,纹痣或许能成为人生剧本的装饰符,却难以改写故事主线。