在传统相术中,痣与痦子虽同为体表色素沉积,但其象征意义却截然不同。古人将痣称为“福痣”或“祸痣”,认为其颜色、形态与位置共同构成命运的密码。例如,黑亮饱满、凸起圆润的痣常被视为“善痣”,而色泽灰褐、形状不规则的痦子则被归为“恶痣”。这种分类不仅基于视觉特征,更暗含中医理论中“气血凝滞”的病理观——善痣是气血旺盛的标志,而恶痣则暗示经络阻滞。

从相学典籍来看,《麻衣相法》等文献特别强调“面无好痣”的论断,认为面部显性痣多与健康隐患或命运波折相关,这与现代医学发现某些面部色素病变可能恶变的观点形成微妙呼应。相术中“痦子”一词更常指向后天生成的色素痣,其凶险程度往往与所在部位的功能性相关,例如手掌、足底等易摩擦部位的痦子,既被相学视为“漏财破运”之兆,也被医学界列为黑色素瘤高危区域。

二、医学视角的生理差异

现代医学对痣与痦子的界定呈现专业化的科学特征。医学定义的“痣细胞痣”涵盖交界痣、混合痣和皮内痣三类,其形成机制与黑色素细胞异常聚集直接相关。而“痦子”作为民间俗称,实指具有特殊形态的色素痣,如蓝痣或先天性巨痣,这类病变因具有较高恶变风险,成为医学密切监测对象。例如临床案例显示,鼻翼旁看似普通的褐色痦子,经病理检测可能确诊为基底细胞癌。

在组织学层面,痣的良性特征表现为边界清晰、色泽均匀,而痦子的危险性则体现在快速生长、颜色混杂等生物学行为。这种医学判断标准与相术的“活痣”“死痣”分类存在有趣对应:相学中“色泽枯暗”的恶痣,恰与医学界对不规则色素病变的警惕不谋而合。这种跨时空的认知重叠,揭示了古人在长期生活观察中积累的朴素医学智慧。

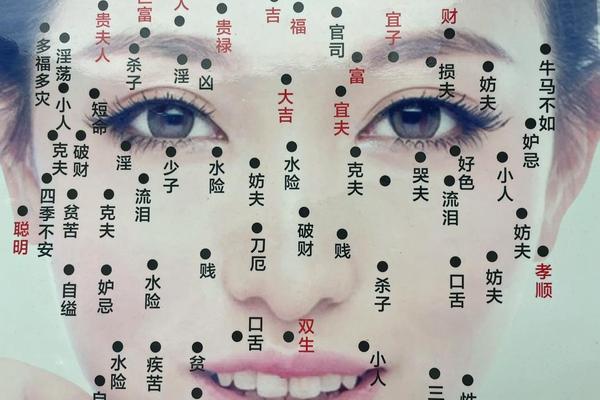

三、位置与命运的关联逻辑

传统相术建立了一套精密的位置解读体系。以面部为例,山根(鼻梁根部)的痣被认为影响健康运,对应现代解剖学中的呼吸道系统;法令纹附近的痣象征事业阻碍,暗合现代职场压力引发的消化系统疾病。这种对应关系在身体其他部位同样显著:耳垂痣象征孝道福报,而医学发现该区域淋巴组织丰富,痣的异常可能提示免疫系统问题。

特殊部位的解读更具文化深意。如唇周痣在相学中既代表“食禄丰足”,也被视为“口舌是非”之源,这种矛盾诠释实则反映饮食文化与社交规范的深层关联。医学研究则发现,唇部黏膜的黑色素瘤发病率虽低,但恶性程度极高,与相术“祸从口出”的警示形成双重预警。这种位置象征的双重性,既体现传统文化的辩证思维,也暗含生理功能的隐喻表达。

四、现代社会的认知重构

在科学理性主导的当代,相术与医学的对话呈现新的可能性。神经心理学研究显示,特定部位的显性痣可能通过自我心理暗示影响行为模式,例如颧骨痣携带者更易表现出领导欲,这种心理机制部分解释了相术预言的“自我实现”效应。而大数据分析揭示,某些被认为“旺夫”的面部痣相区域,实际对应雌激素分泌旺盛的生理特征,为传统命理提供生物学注解。

对待传统痣相学的科学态度,应是批判性继承与创新性发展并存。学者建议建立跨学科研究平台,利用AI图像识别技术量化分析十万例痣相样本,既可验证相术经验的有效性,又能筛查潜在恶性病变。这种研究路径既能保护文化遗产,又能推动精准医疗发展,实现传统文化与现代科学的良性互动。

痣相学作为跨越千年的文化编码系统,其价值不仅在于命运预测,更在于构建了独特的身体认知范式。当我们将黑亮饱满的“善痣”对应黑色素细胞均匀分布,将灰暗变形的“恶痣”链接癌变风险,传统文化便获得了现代性转化的契机。未来研究应着力打破学科壁垒,在量子生物学、社会心理学等多维度探寻痣相象征的实证基础,使这门古老智慧在健康管理与文化传承领域焕发新生。对于普通民众,既不必因“凶痣”惶惶不安,也不宜盲目点痣改运,理性对待体表特征,方是科学与传统的最佳平衡点。