在中国传统文化中,面相学不仅是一门识人辨运的技艺,更是古人通过长期观察总结出的经验哲学。痣相作为面相学的重要分支,通过面部痣的位置、颜色和形态推断性格、健康与命运,其理论体系散见于多部经典著作中。这些典籍不仅承载了古代相术的智慧,也为现代人提供了理解自身与他人的独特视角。

一、痣相学的经典著作

面相痣相的理论根基可追溯至《麻衣神相》与《神相全编》等典籍。《麻衣神相》作为相学“圣经”,最早系统化地将面部痣相与命运关联,例如其提出“正面不见痣为吉”的观点,认为痣的显隐与色泽直接影响人生运势。宋代《神相全编》则进一步细化,将面部划分为十二宫,并对应不同痣相寓意,如“山根有痣主婚姻波折,鼻头有痣主财帛散失”。清代《平园相学》更是以科学考据精神,结合中医理论分析痣相,提出“善痣如漆红润泽,恶痣灰暗污浊”的鉴别标准,成为后世研究痣相的重要参考。

近现代著作如《公笃相法》与《面相运势学》,则在传统理论中融入心理学与生理学视角。例如《公笃相法》提出“痣为气血凝滞之象”,主张通过调理身体改善痣相带来的负面影响;而李中兴的《面相运势学》结合案例分析,将痣相与职业选择、人际关系等现代生活场景结合,赋予传统理论新的应用价值。

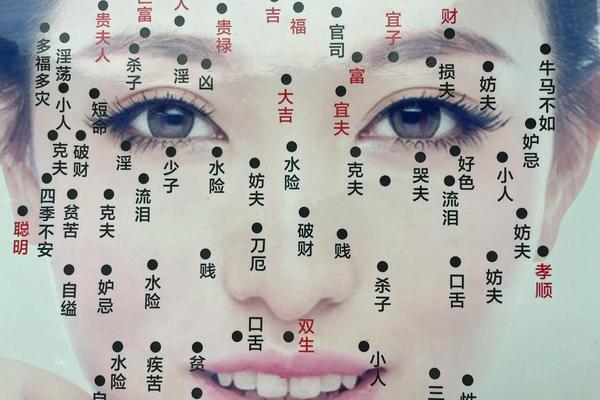

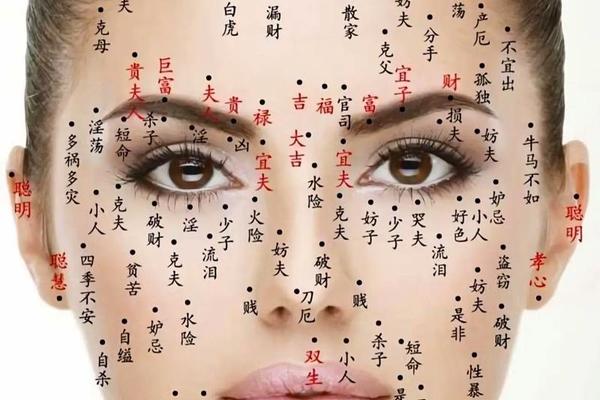

二、痣位与命运的对应关系

传统相学将面部划分为上百个微观区域,每个区域的痣相均有独特寓意。以“驿马痣”为例,《神相全编》指出其位于额角发际线附近,主一生奔波劳碌,若配以高广额头则宜远行发展,反之则建议固守本业。再如“泪痣”,《平园相学》认为位于下眼睑者易为情所困,而现代心理学研究则发现,此类人群因外貌特征易激发他人保护欲,间接导致情感依赖。

身体其他部位的痣相亦有深意。例如《平园相学》记载“足底痣主富贵”,并举安禄山、张守珪为例佐证;但书中亦强调需结合整体面相判断,若眉目不清秀则痣相吉兆可能失效。《玉管照神局》提出“乳中痣多福寿,脐内痣主贵子”,从生育与健康角度解读痣相,与中医“任脉通于胞宫”的理论形成呼应。

三、痣相学的现代科学视角

当代学者尝试以医学与遗传学重新诠释痣相。美国心理学家弗雷德里克·范·德·艾登在《面部诊断》中指出,某些痣的位置与内分泌疾病存在相关性,例如鼻翼痣可能与乳腺健康关联,这一发现与中医“鼻属脾胃,络于胞宫”的经络理论不谋而合。基因研究亦显示,NRAS基因突变导致的先天性巨痣,常伴随神经系统异常,为“恶痣主凶”提供了分子生物学依据。

心理学领域则关注痣相对认知行为的影响。保罗·爱克曼在《面相与心理学》中通过实验证明,拥有显眼眉间痣的个体更易被他人认为“性格固执”,这种社会标签效应可能反向塑造其行为模式。而《面相学与性格分析》通过大样本统计,发现唇周痣者语言表达能力普遍较强,可能与面部神经分布密度相关。

四、争议与未来研究方向

尽管痣相学蕴含丰富文化价值,其科学性仍存争议。反对者指出,古代相书多基于个案归纳,缺乏统计学验证,例如《麻衣神相》中“耳痣主孝”的论断,在现代社会学调查中并未呈现显著相关性。相学典籍中关于性别差异的论述(如“女性鼻翼痣主乳腺疾病”)常被批评为性别偏见,需结合现代医学数据重新审视。

未来研究可从三方面突破:一是建立跨学科研究框架,将传统痣相理论与皮肤病理学、遗传学结合;二是利用人工智能进行大数据分析,量化不同痣相特征与人生轨迹的关联度;三是开展文化比较研究,例如对比中西方痣相观念的异同,探索其背后的社会学机制。

从《麻衣神相》的五行推演到现代基因解码,痣相学始终在经验总结与科学验证之间寻求平衡。这些典籍不仅是相术爱好者的入门指南,更为人类理解身心关系提供了独特视角。建议研究者在继承古籍智慧的以批判性思维结合实证方法,推动这一古老学问向现代科学体系转化。对于普通读者,不妨将痣相学视为认识自我的辅助工具,而非命运判决书——毕竟,面相是先天印记,人生却是后天书写的长卷。