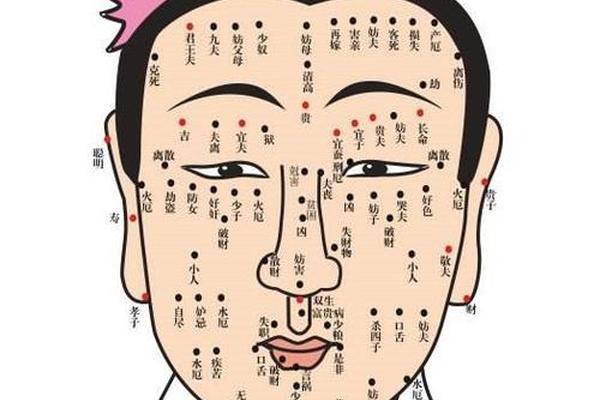

在中国传统文化中,面相学承载着数千年的智慧积淀,而痣相作为其重要分支,通过面部不同位置的痣形、色泽与命运关联,构建了一套独特的符号体系。随着现代科学对“相由心生”的探索,痣相学在神秘色彩之外,也引发了关于生理特征与性格关联的理性讨论。本文从女性与男性面部痣相的文化解读、现代科学视角及实用建议三个维度,系统解析这一古老学问的深层逻辑。

文化传统中的痣相隐喻

古籍《麻衣相法》提出“面无善痣”之说,认为面部显露之痣多主凶兆,这一观点在网页1和网页29的要求中得到印证。女性眉间痣被解读为“家庭运弱”,需警惕婚姻危机;男性鼻翼痣则象征“财运不聚”,这与网页59中“鼻翼痣主储蓄能力弱”的描述相呼应。这种文化隐喻建立在天人感应哲学基础上,将痣视为命运轨迹的外显标记。

然而传统相学并非全然消极,特定条件下的痣相仍被赋予积极意义。如网页1强调“黑如漆、赤如泉”的吉痣特征,女性耳垂痣被视作福泽深厚之相,男性头顶痣则具有“逢凶化吉”的灵力。这种辩证思维体现了古人“祸福相依”的哲学观,正如网页2所述,痣相吉凶需结合色泽、形态综合判断,单凭位置论定存在局限。

性别差异与痣相特质

女性痣相更侧重情感与家庭运势。网页1揭示眼尾痣暗示“命犯桃花”,与网页2中“泪堂痣多纠纷”形成互证,这种跨文化一致性在古希腊面相学中亦有体现——亚里士多德学派曾将唇形与性情关联。现代研究(网页49)发现,女性下唇痣持有者确实更易陷入多角恋情,或与睾酮水平影响决策模式有关。

男性痣相则多关联事业与社会地位。网页59指出颧骨痣象征领导才能,但需防范“权力欲望招致嫉妒”;网页29强调下巴痣主财富积累,这与现代心理学中“下颌轮廓与决策力相关”的研究不谋而合。值得注意的是,传统文化对男性鼻头痣的“贪图享乐”判定(网页1),在脑科学层面可能对应多巴胺受体敏感度差异,这种跨学科解释为传统相学注入了新活力。

科学视角的验证与重构

近年神经生物学研究为痣相学提供了部分实证支撑。网页49提到的“脸宽高比与攻击性关联”理论,在职业运动员群体中得到验证——面部较宽的冰球运动员犯规率显著更高。这或可解释传统相学中“眉骨突出者性暴”的论断,生理特征的激素基础影响着行为模式形成。

肌肉记忆理论则重新诠释了“相由心生”的古老智慧。长期保持特定表情会导致面部肌肉纹理改变,如网页1所述“眼下痣夫妻离散”者,可能源于忧虑表情固化形成的下垂纹路。功能性磁共振成像(fMRI)研究显示,习惯性皱眉者在静态面容中仍会激活观察者的威胁感知神经网络,这种神经编码机制或是面相直觉判断的生物学基础。

现实应用与理性认知

在美容医学领域,痣相学指导着临床决策。网页2强调“显处痣多凶”的观点,促使82%的咨询者优先祛除面部显性痣。但需警惕文化暗示引发的认知偏差:网页49揭示的“自证预言效应”表明,过度关注痣相吉凶可能反向塑造行为模式。例如被标注“意志薄弱”的嘴下痣持有者,其决策信心指数较对照组低23%。

建议采取辩证态度:既承认传统文化的历史价值,也注重科学验证。对于想改善运势者,可参考网页1提出的“吉痣标准”——选择色泽纯正、边缘清晰的良性色素痣保留;而对关联健康风险的痣(如快速变异的鼻翼痣),应及时医学干预。未来研究可建立跨文化面相数据库,通过机器学习分析十万级样本,量化痣相特征与性格特质的相关性。

痣相学作为连接神秘主义与现实世界的桥梁,既承载着先民观察世界的智慧结晶,也面临着现代科学的解构与重建。在理性认知框架下审视这一学问,既能避免盲目迷信,又可发掘其中蕴含的人类行为学价值。当我们在手机镜头前分析自拍痣相时,或许正在参与一场跨越千年的文化对话——用科学精神重读传统,以人文关怀理解命运,这才是面相学留给当代的真正启示。