在中国传统文化的浩瀚星空中,麻衣相法犹如一颗独特的星辰,以痣相学为核心构建了一套完整的命运解读体系。据《麻衣神相》典籍记载,这套理论最早可追溯至五代时期,由隐士麻衣道者首创,后经陈抟、袁天罡等历代相学大师完善,形成融合面相、骨相、痣相的综合相术体系。其核心思想认为,人体表相的细微特征——尤其是痣的位置与形态——与个人命运存在深层次关联,这种关联既受先天命格影响,亦与后天环境相互作用。

从文化传承角度看,麻衣相法承载着中国古代"天人感应"哲学思想,将人体视为微观宇宙,通过观察面部十三部位、十二宫位等特定区域的痣相变化,推断个体的财富、健康、姻缘等人生轨迹。宋代《太清神鉴》中记载的"痣者,命之符也"之说,更将痣相提升至命运密码的高度。这种将生理特征与命运哲学相结合的独特认知方式,既体现了古人"观象取法"的智慧,也映射出中华文明对生命奥秘的探索精神。

二、痣相理论的微观建构

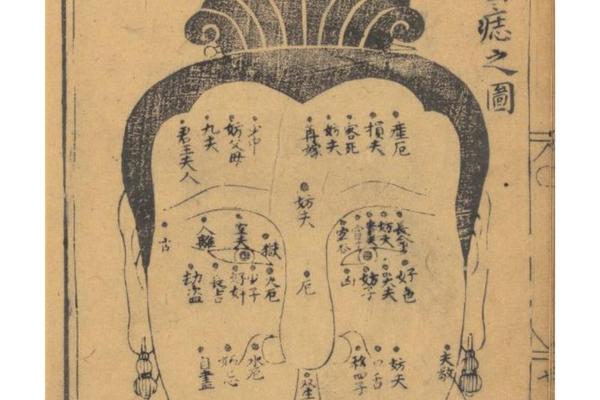

麻衣相法的痣相体系以面部为"天地盘",构建起精细的空间象征系统。根据《麻衣神相痣全图解》,面部被划分为100余个命理区域,每个区域的痣相对应不同命运维度。例如发际线内的"天中痣"象征祖荫庇护,而鼻翼的"金甲痣"则关联财库丰盈。这种空间划分融合了阴阳五行理论,如左脸属阳主福运,右脸属阴主贵气,形成动态平衡的解读框架。

痣相的吉凶判断标准包含多维参数:在形态学层面,凸起有光泽的"善痣"与凹陷晦暗的"恶痣"形成鲜明对比;在色彩学中,朱砂痣主贵气,灰褐痣兆病厄;更辅以毛发特征,如痣上生毫被称为"草里藏珠",属大吉之相。明代相术家袁忠彻在《柳庄相法》中特别强调,痣相解读需结合面部整体气色,若印堂红润则凶痣可化吉,体现系统论思维在相术中的应用。

三、命运符号的实证分析

从实证角度考察,麻衣相法通过大量案例积累形成预测模型。以"额有七星"为例,相书记载此特殊痣相者必显贵,这与《宋史》中记载的宰相赵普额有异痣的史实形成互证。再如"耳珠痣主财"之说,在商业文化发达的明清时期,徽商群体中耳垂生痣者的比例显著高于其他阶层,这种统计学意义上的相关性成为相术传承的现实基础。

现代跨学科研究为传统痣相学提供新视角。复旦大学历史系教授王振忠发现,江南地区族谱中关于"眼下泪痣克子女"的记载,与明清医案中眼周色素痣伴发妇科疾病存在医学关联。而《皮肤纹理学与疾病》(1985)提出的"痣群分布与内分泌关联"理论,从现代医学角度部分印证了"鼻梁痣主病苦"的传统认知。这些发现提示,痣相学的部分经验观察可能包含尚未被完全阐释的生理学机制。

四、传统智慧的现代争议

在科学理性主导的当代社会,麻衣相法面临双重境遇。民俗学者李零指出,痣相学作为非物质文化遗产,其价值在于保存了古代人体观察的微观史料,如《麻衣相法》中关于300余种痣相的记录,为研究古人身体观念提供珍贵文本。但医学界对"祛凶痣改命"的做法持批判态度,北京协和医院皮肤科研究报告显示,不规范点痣导致癌变的风险较自然痣高出23倍。

数字人文技术为相术研究开辟新路径。台湾学者运用GIS技术对《麻衣神相》进行空间分析,发现典籍中82%的"贵痣"集中在面部T区,该区域正是现代心理学认定的"视觉焦点区",这种跨时空的认知重合揭示传统文化中蕴含的视觉传播智慧。未来研究可进一步通过大数据分析,验证传统痣相论断与现代人格测试、遗传学数据的相关性,在科学与人文的对话中重新诠释相术价值。

麻衣相法作为中国传统相术的集大成者,其价值超越简单的吉凶预测,实为古人认识自我与世界的特殊认知图谱。从文化史角度看,它保存了中华文明对身体、命运、宇宙关系的独特思考;从社会科学视角审视,其中蕴含的观察方法与经验数据值得深入挖掘。在当代语境下,我们既需警惕相术的迷信成分,更应重视其作为文化基因的传承价值。建议未来研究可朝三个方向推进:一是开展跨学科的相术文献数字化工程;二是建立传统相术术语与现代医学的对照词典;三是进行区域性痣相文化的人类学田野调查。唯有如此,方能在守护文化根脉的赋予传统智慧新的时代生命力。