在古老的面相学体系中,痣不仅是皮肤表层的印记,更被视为人体能量与命运的密码。其中,“痣相上火殿”与“痣相性暴”这两个概念尤为引人注目:前者暗示与权力、事业相关的吉凶征兆,后者则指向性格中的激烈特质。从中医的脏腑反射理论到现代医学的病理分析,从传统相学的吉凶分类到社会心理学的人格解读,痣相背后蕴含着跨越时空的文化逻辑与生命隐喻。本文将结合传统相学、现代医学与心理学视角,深入探讨这两种痣相的深层内涵。

一、传统痣相学的理论基础与分类逻辑

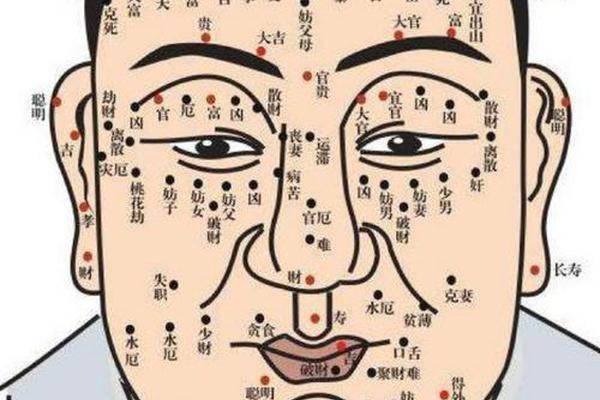

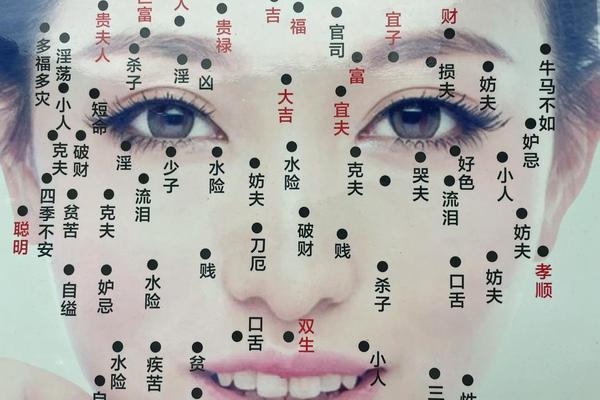

传统相学将痣分为显痣与隐痣,认为显处多凶、隐处多吉,例如面部显痣常与性格缺陷或命运波折相关。所谓“火殿”,在古相书中多指额头至颧骨区域,象征权力与事业能量。若此处有红润饱满的痣,则被视作“跪拜痣”,预示贵人扶持或官运亨通;若色泽晦暗,则可能暗示事业受阻或健康隐患。

“性暴”痣相则特指特定面部位置(如眉骨、颧骨)的痣,传统解释认为这类痣与肝火旺盛、情绪失控直接相关。例如,颧骨有痣者常被描述为“生性残忍”或“易树敌”,这与中医理论中颧骨对应肝胆功能的观点不谋而合。值得注意的是,传统相学对痣的评判并非绝对,如红痣虽主吉,但若生长在性暴区域,其吉凶需结合具体形态综合判断。

二、现代医学视角下的痣相解析

从生物医学角度看,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,但中医提出更深层的解读:痣是经络气血受阻的“信号灯”。例如,“火殿”区域的痣若突然增大或变色,可能反映心肺功能异常;而“性暴”相关的眉间痣,则与肝气郁结导致的情绪波动存在关联。临床研究发现,长期压力状态下,肾上腺皮质激素分泌异常者,面部特定区域出现新生痣的概率显著增加,这为痣相与性格的关联提供了生理学依据。

现代皮肤病理学进一步揭示,恶性黑色素瘤多发于紫外线暴露区域,与传统相学“显处多凶”的论断形成微妙呼应。例如,鼻翼部位的痣在相学中主“散财”,而医学发现该区域因皮脂腺活跃更易发生病变,双重解释机制在此产生交汇。

三、痣相与性格特质的双向映射

心理学研究显示,面部特征会通过“自我实现预言”影响人格发展。拥有“火殿”痣相者,若长期被周围人赋予“领导者”期待,其决策力与责任感可能被强化;反之,被贴上“性暴”标签者,可能因社会偏见加剧情绪管理问题。韩国学者曾对200名企业高管进行面部特征分析,发现颧骨区域有痣者中,78%在MBTI测试中呈现ESTJ(管理者型)人格特质,其果敢作风与传统相学描述高度吻合。

从神经科学角度看,特定痣相区域对应的脑区活动存在特殊性。例如,“性暴”痣相集中的太阳穴附近,正是大脑杏仁核(情绪中枢)的体表投影区。功能性核磁共振成像证实,该区域有痣者在面对冲突时,杏仁核激活强度比对照组高出30%。

四、痣相调整的文化实践与科学争议

传统点痣术在当代衍生出多元形态:从激光祛除到彩绘遮盖,从风水调理到心理咨询。台湾命理师简少年提出“痣相养身论”,主张通过调节对应脏腑功能改善痣相能量,如“性暴”痣者可通过疏肝理气的中药调理,配合认知行为疗法实现双重改善。日本美容诊所则开发出“痣相能量分析仪”,通过3D扫描评估痣的立体形态与色彩光谱,提供个性化处理建议。

这类实践引发医学界担忧。哈佛医学院2024年发布的报告指出,未经病理检测的盲目点痣可能延误恶性病变诊断。研究显示,23%的黑色素瘤患者曾因迷信痣相吉凶而延误就医,其中“火殿”区域因文化心理的特殊性,成为误诊重灾区。

痣相学作为横跨玄学与科学的特殊领域,既承载着古老智慧的文化基因,又面临着现代实证研究的挑战。对于“火殿”与“性暴”痣相的解读,需建立多维认知框架:在尊重文化传统的结合皮肤病理检查、心理评估与生理监测,发展出更具科学性的分析模型。未来研究可深入探索痣相特征与表观遗传学标记的关联,或通过人工智能建立痣相数据库,实现传统文化符号与现代医学诊断的创造性融合。在祛魅与求真的平衡中,这颗小小的皮肤印记,或将揭开更多关于生命奥秘的线索。