在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着人们对命运与性格的探索。随着社交媒体的普及,“痣相微信”和图解痣相内容成为大众关注的焦点,既满足了人们对玄学的好奇,也反映出传统文化与现代生活的交融。本文将从多个角度解析痣相的深层含义,结合传统理论与现代视角,探讨其文化价值与现实意义。

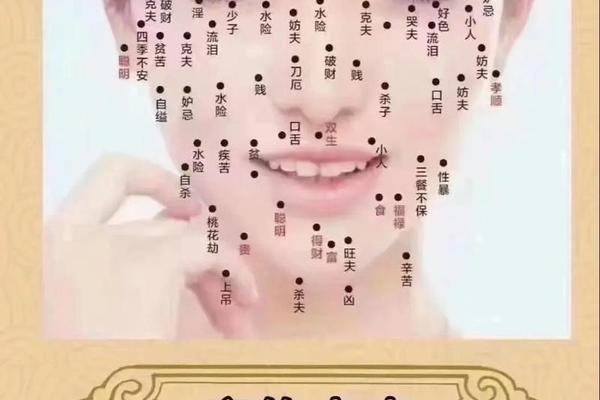

痣相的吉凶与位置分布

传统痣相学认为,痣的位置与命运吉凶密切相关。例如,鼻头有痣常被解读为“招小人”,可能引发人际关系矛盾;而下巴有痣则象征财富积累,尤其与不动产相关。不同身体部位的痣也被赋予特殊寓意:耳垂痣主财,但需警惕“财来财去”;后脖痣代表贵人运,适合从商或管理工作。对于女性而言,眉尾痣与“喜上眉梢”的桃花运关联,而嘴唇痣则暗含情感纠葛的风险。

值得注意的是,痣的吉凶并非绝对。例如,耳内有痣虽预示长寿,但频繁掏耳朵可能损害健康;脚底痣被视作“峰候带相”,象征领导力,但若形态不佳则可能陷入权力争斗。这种复杂性提示我们,解读痣相需结合整体面相与生活情境,而非孤立判断。

痣相的形态与颜色解析

痣的外观特征是判断吉凶的核心依据。传统理论强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣标准,此类痣往往圆润饱满、边界清晰。例如,鼻梁痣若呈现鲜红色,可能预示事业波折,而乌黑发亮的印堂痣则与官运亨通相关。相反,颜色混杂、边缘模糊的痣多被视为“恶痣”,如灰蓝色痣可能暗示健康隐患,茶褐色痣则与破财风险关联。

现代研究进一步补充了形态学的细节:良性痣通常质地均匀,而恶变征兆包括突然增大、溃烂或出血。例如,网页33指出,嘴唇痣若伴随颜色加深,需警惕消化系统疾病;颧骨痣若凹凸不平,可能反映肝胆功能异常。这种科学视角与传统相学形成互补,为痣相解读提供了双重验证框架。

科学与传统的辩证视角

从科学角度看,痣的本质是皮肤黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露相关。德国医学界研究发现,某些痣的位置确实与性格倾向存在统计学关联,如下颌痣人群更易出现焦虑特质,这与相学中“下巴痣主家庭矛盾”的描述部分吻合。这种关联性并不能证明因果关系,更多是心理学“巴纳姆效应”的体现。

传统文化则强调痣相的象征意义。例如,痣被赋予“左主贵,右主富”的神秘色彩,而掌心痣则象征掌控力。这种文化符号体系虽缺乏科学依据,却构成了民间信仰的重要组成部分。网页56提出的“个体差异论”颇具启发性:痣相的影响需结合个人命理、环境因素综合判断,单一痣相不能决定整体命运。

痣相的现代应用与文化反思

在当代社会,痣相学衍生出新的应用场景。美容领域出现“改运点痣”服务,宣称去除恶痣可提升运势。网页33指出,点掉印堂痣或鼻梁痣确实能改善心理暗示,但需警惕过度迷信导致的身心伤害。社交媒体上的“AI痣相分析”工具,通过算法匹配传统理论与大数据,吸引年轻群体参与。

文化层面,痣相学的流行折射出人们对不确定性的焦虑与对掌控命运的渴望。网页23提到,90%的面部痣在传统相学中被视为“凶兆”,这与现代人追求完美的心理形成冲突。对此,学者建议以辩证态度看待:既尊重文化传承,又需建立科学认知,避免陷入宿命论陷阱。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是传统智慧的载体,也是现代人探索自我的镜像。从位置分布到形态解析,从科学验证到文化反思,其内涵远超出简单的吉凶判断。未来研究可结合基因学、心理学等多学科,探索痣相与人体健康的深层关联;公众教育则应强调理性认知,在传统文化与现代科学间构建平衡。正如网页56所言:“命运掌握在自己手中”,痣相或许是一面镜子,但照见的终将是人的选择与行动。