在人工智能技术与传统文化融合的时代浪潮下,“痣相团购”与“拍照测痣相”正成为都市人群追捧的新奇体验。这一服务通过手机摄像头扫描面部痣点,结合算法数据库解读吉凶寓意,以9.9元至199元不等的团购价格吸引消费者。这种将《易经》面相学与现代图像识别技术结合的模式,既延续了传统相术对命运的好奇,也折射出数字化时代的大众心理需求。

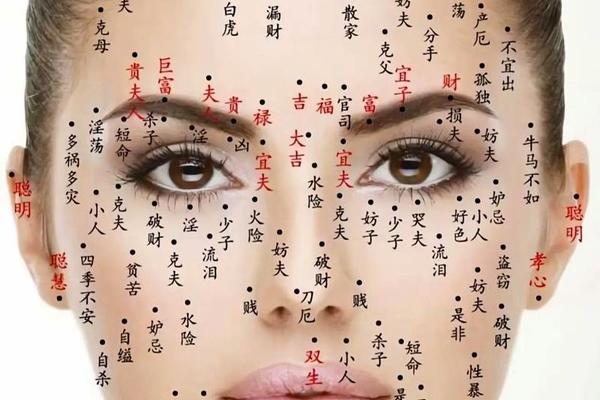

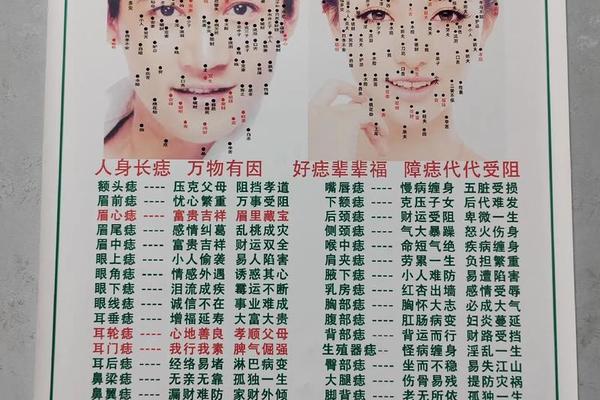

从技术原理来看,拍照测痣相的核心在于人脸识别与数据匹配。系统通过定位面部87个关键点,将痣的位置映射到传统相学图谱中,如《九天易数》所载的“额中痣主离乡”“眉尾痣主财讼”等规则。部分平台甚至引入动态分析,结合用户填写的生辰信息生成综合运势报告。这种算法模型虽未经过科学验证,但其底层逻辑源自相学典籍中“应痣歌诀”对人体各部位象征意义的系统归纳。

传统相学与现代科技的融合仍存在理论断层。古籍记载的痣相吉凶多与中医经络理论相关,如山根痣对应脾胃健康、人中痣关联生殖系统等,而现代技术仅作位置匹配,缺乏对痣色、凸起程度等医学特征的深度分析。有研究者指出,这种简化解读可能导致传统文化精髓的流失。

二、商业生态与消费心理透视

在美团、抖音等平台,“痣相解读”已成为本地生活服务的新品类,形成包含拍摄服务、命理咨询、点痣美容的完整产业链。商家通过标准化服务套餐降低消费门槛,如39.9元套餐包含5颗痣相解析+运势报告,高阶套餐则附加线下大师视频解读。这种商业模式的成功,本质上利用了现代人对快速获取命运指引的渴求。

消费行为研究显示,18-35岁女性构成主要用户群体,其中63%的消费者将其视为娱乐社交素材,27%出于事业情感困惑寻求心理慰藉。小红书平台相关笔记显示,用户常将算法生成的“富贵痣”“桃花痣”结果分享至朋友圈,形成新型数字社交货币。这种现象印证了法国社会学家鲍德里亚“消费社会”理论——商品的价值正从使用价值转向符号价值。

但该领域也暗藏消费风险。部分平台利用“不可点掉的七大福痣”等玄学话术,诱导消费者购买高价开运服务;更存在隐私泄露隐患,某第三方检测显示,超30%测痣相APP存在违规收集生物信息行为。这些乱象呼唤行业规范的建立。

三、科学理性与玄学信仰的博弈

从医学视角审视,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等多因素影响。现代皮肤科学认为,除直径超6mm、边缘不规则等癌变征兆痣需切除外,绝大多数痣相吉凶说缺乏实证依据。三甲医院数据显示,约15%点痣消费者因轻信“恶痣”说法产生焦虑情绪,最终仍需专业医生进行心理干预。

但文化人类学研究提供了不同视角。英国学者马林诺夫斯基的“文化功能论”认为,测痣相服务的流行实质是现代社会焦虑的仪式化解决。当个体面对不确定风险时,通过可量化的“运势分”获得掌控感。这种心理机制解释为何在高等教育群体中,仍有38%用户表示“虽不全信,但求心安”。

值得关注的是前沿技术的双向影响。斯坦福大学2024年研发的皮肤镜AI,已能通过痣的显微结构预测健康风险,准确率达91%。这提示着未来可能出现融合医学诊断与文化解读的新型服务模式,既满足心理需求又提供真实健康价值。

在传统与现代间寻找平衡

痣相团购服务的兴起,本质是技术赋能下的传统文化再生产。它既延续了《麻衣相法》等典籍的集体记忆,又创造出数字时代的占卜仪式。但要在商业价值与文化传承间找到平衡点,需要建立三重机制:技术层面开发融合医学检测的智能系统,层面制定生物信息采集规范,文化层面开展相学知识的系统数字化保护。

未来研究可深入探讨两个方向:一是构建跨学科研究框架,整合医学、计算机科学和民俗学方法论;二是开展纵向追踪研究,分析测痣相服务对用户心理健康的长期影响。只有将科技作为文化传承的载体而非解构工具,才能真正实现传统文化的创造性转化。正如《淮南子》所言:“察其所以往,知其所以来”,在痣相解读的热潮中,我们既要包容时代催生的新形态,也要守护文化传承的根脉。