在中国传统文化中,痣相与手相常被视为窥探命运的神秘工具。无论是古籍记载的“痣为天命之印”,还是民间流传的“掌纹定乾坤”,这些学说始终在科学与玄学之间引发争议。现代社会中,随着基因科学的进步与心理学研究的深入,人们开始重新审视这些传统学说——它们究竟是文化智慧的沉淀,还是缺乏依据的迷信?本文将从多个维度探讨痣相与手相的准确性及其背后的逻辑。

一、传统学说的历史溯源与文化逻辑

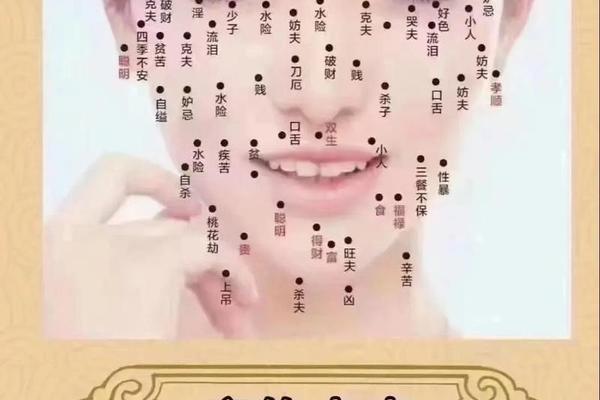

痣相与手相的理论体系源于古代中国对天人感应思想的实践。痣相学最早可追溯至《黄帝内经》,认为人体痣的位置对应脏腑功能与气运流转。例如额头痣象征智慧与贵人运,眼尾痣暗示情路波折,这种“体相即命运”的思维模式,将人体视为宇宙规律的微观投影。手相学则与周易占卜结合,通过掌纹形态判断性格与运势,《许负相法十六篇》中曾将掌中“三才纹”与福禄寿关联,形成“纹深则命稳,纹乱则运蹇”的解读逻辑。

这种学说的发展具有鲜明的实用主义特征。在缺乏科学认知的古代,人们通过观察身体特征总结规律,试图在不确定的生活中寻找确定性。例如“脚底痣主劳碌但晚成”的论断,既是对体力劳动者的经验总结,也暗含对坚韧品格的褒扬。但需注意的是,传统学说常将偶然事件归因于命理,如将事业成功归结于手掌纹路而非个人努力,这种归因偏差削弱了其客观性。

二、科学视角下的解构与验证

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传基因(如MC1R基因变异)与紫外线暴露影响,与命运无必然关联。复旦大学2022年的研究进一步揭示,指纹形态与肢体发育基因相关,但并未发现其与性格或命运的因果联系。这颠覆了传统手相学中“智慧线”“生命线”决定命运的核心假设。

统计学的证伪研究更具说服力。一项针对3000人的调查显示,拥有“旺夫痣”的女性离婚率与普通群体无显著差异,而“劳碌掌纹”者中不乏企业高管。德国医学团队曾分析5万例皮肤病例,发现痣的位置与疾病分布符合解剖规律,而非传统痣相所述的吉凶关联。这些数据表明,传统学说中的“准”更多源于概率巧合与幸存者偏差。

三、心理暗示的行为塑造机制

尽管缺乏科学依据,痣相与手相的“准确性”仍可通过心理学机制解释。自我实现预言理论指出,当个体相信“嘴角痣象征人缘佳”时,会主动强化社交行为,最终形成良性循环。日本京都大学的实验发现,被告知“掌纹显示领导力”的受试者,在小组讨论中发言频率提升37%,印证了心理暗示对行为模式的塑造作用。

这种效应在文化语境中进一步放大。中国民间“痣宜隐不宜显”的观念,使隐蔽部位的痣更易被赋予正面意义,而暴露部位的痣则被污名化。例如耳后痣常解读为“旺财”,实则是因其不可见性激发了人们对隐秘好运的想象。这种文化认知的集体无意识,构成了学说延续的社会心理基础。

四、现代研究的跨界探索与启示

近年跨学科研究为传统学说提供了新视角。复旦大学的表型组学发现,指纹的斗形纹与箕形纹比例,与肢体发育基因存在强关联,这为手相学中“纹路形态反映身体素质”的论断提供了部分科学解释。美国心理学家利伯曼的“面部宽高比”研究则表明,颧骨宽度与睾酮水平相关,间接验证了面相学中“颧骨高者具领导力”的经验观察。

但这些发现不能简单等同于传统学说的科学性。基因研究仅证明体表特征与生理指标的关联,而传统学说将其过度引申至命运层面。未来研究应聚焦两个方向:一是通过大数据分析验证特定体相特征与社会成就的相关性;二是探索传统文化中的认知范式如何影响现代人的决策心理。

痣相与手相的“准确性”,本质是文化经验、心理暗示与概率事件的复合体。它们作为文化遗产,承载着古人认识世界的思维方式,但在科学理性层面缺乏实证支撑。当代人应以批判性思维审视传统学说:既能从“鼻头痣主财”等隐喻中汲取积极的心理能量,也需警惕将人生抉择委诸体相特征的认知陷阱。未来研究若能剥离玄学外壳,聚焦体相特征与生理、心理的客观关联,或将开辟人类表型研究的新维度。毕竟,真正的命运之钥,始终握在理性认知与主动行动的手中。