痣相在传统相学与医学领域具有双重属性。从现代医学角度看,痣是表皮或真皮层黑素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤,其形态可分为扁平、微凸或明显隆起。其中,凸起的痣在医学上被称为“皮内痣”或“混合痣”,因痣细胞跨越表皮与真皮交界处并向深层发展所致。这类痣多呈半球形或状,表面光滑或带有毛发,常见于成年人群。

中医则将痣的形成归因于经络气血凝滞。例如,凸起的黑色痣被认为是“阳气束结”与“风邪入侵”共同作用的结果,红色凸痣则与肝经郁火相关。这种生理与病理的双重视角,揭示了凸起痣在形态与成因上的复杂性。值得注意的是,并非所有凸起痣均属病理性。医学观察显示,约90%的皮内痣为良性,仅少数可能因摩擦或刺激发生恶变。

二、相学视角下的凸起痣象征

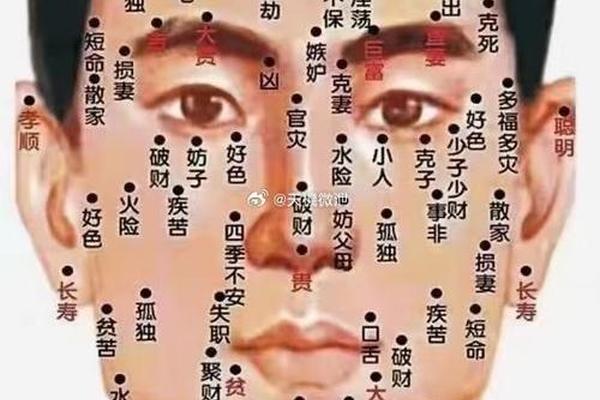

传统相学对凸起痣赋予丰富的吉凶寓意。古籍《麻衣神相》提出“凸痣主贵”之说,认为隆起明显的痣象征气运通达。例如,眉间凸痣被解读为“权柄之相”,鼻头凸痣则与财运相关。但这种象征体系存在显著矛盾:额头中央的凸痣被视为“官禄亨通”,而眼尾凸痣却被归为“桃花劫”的征兆,反映了相学分类的主观性与地域文化差异。

现代学者指出,相学对痣相的判断需结合色泽、位置与动态变化。凸起痣若呈现“黑如漆、赤如朱”的润泽状态,多被视为吉兆;若颜色晦暗或边缘模糊,则可能暗示健康隐患。例如,耳垂凸痣在相学中代表“福寿双全”,但若伴随红肿疼痛,实际是感染或囊肿的医学指征。这种传统认知与科学事实的交织,凸显了痣相文化的多维性。

三、凸起痣的健康风险与临床意义

医学研究证实,特定类型的凸起痣具有潜在恶变风险。交界痣与混合痣因痣细胞活跃,在长期摩擦部位(如手掌、足底)的恶变率可达3%-5%。临床案例显示,直径超过5mm、边缘不规则的凸起痣发生黑色素瘤的概率是扁平痣的2.8倍。中医理论也指出,突然增大的凸起痣可能对应特定经络堵塞,如足厥阴肝经区域的痣变化常与肝功能异常相关。

诊断时需采用“ABCDE法则”:观察不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径过大(Diameter)及进展变化(Evolution)。例如,某病例中患者足背凸起痣在两年内从3mm增至8mm,颜色由均匀棕色变为蓝黑色,经病理检查确诊为早期黑色素瘤。这种动态监测方法,为凸起痣的风险评估提供了科学框架。

四、凸起痣的处理策略与科学建议

针对凸起痣的治疗需平衡美观与安全。激光治疗适用于直径<3mm的浅表性皮内痣,治愈率可达92%;而手术切除推荐用于易摩擦部位或疑似恶变的病灶,通过病理检查可明确性质。值得警惕的是,民间流行的药水点痣可能导致表皮损伤,使潜在恶性细胞向真皮层浸润,临床统计显示其复发率高达40%。

预防方面,建议定期进行皮肤镜检,尤其关注40岁以上人群的凸起痣变化。中医提倡的经络按摩法(如太冲穴按压改善肝经区域痣相)虽缺乏大规模临床验证,但个案研究显示其对微小色素沉着有调节作用。未来研究可探索中西医结合模式,如通过红外热成像技术监测特定经络区痣相的温度变化,建立更精准的风险预警系统。

凸起痣作为跨学科研究对象,既承载着传统文化对命运的诠释,又关乎现代医学的疾病预警。医学分类明确了其作为皮内痣或混合痣的本质,相学解读则反映了人类对体表标记的符号化认知。在临床实践中,需以ABCDE法则为基础,结合个体病史进行风险评估。建议建立多学科协作的痣相研究平台,整合基因组学与中医经络理论,开发基于人工智能的动态监测工具。对于普通人群,既不必对凸起痣过度恐慌,也需摒弃“福痣不可祛”的迷信观念,在医学指导下实现健康管理与文化认知的平衡。