在中国传统文化中,面相与痣相始终交织于命理学的神秘脉络之中。面相通过五官布局、骨骼轮廓揭示个体的性格与命运,而痣相则凭借痣的位置、形态赋予局部细节以吉凶象征。这种宏观与微观的结合,形成了一套复杂的符号系统。尤其在女性群体中,面部痣相的解读更被赋予情感、财富、健康等多重隐喻,既有“面无好痣”的警示,也有“富贵痣”的期许。然而在科学理性与传统文化碰撞的今天,如何辩证看待面相与痣相的价值,成为值得深入探讨的命题。

传统相学的互补体系

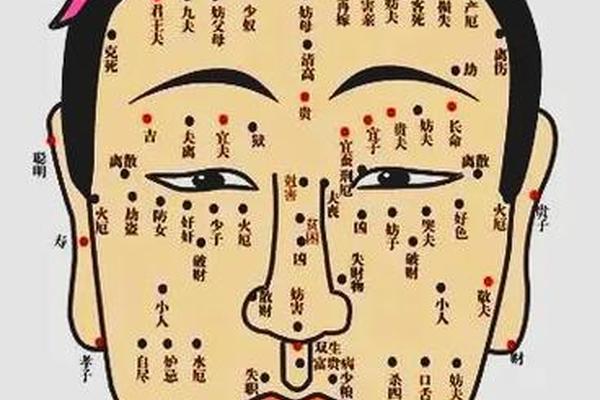

面相学以《麻衣神相》为根基,将面部划分为十二宫,涵盖财帛、田宅、子女等人生维度。额头象征事业格局,鼻梁关乎行动力,下巴预示晚年运势,这种整体观赋予面相学系统性的解读框架。例如鼻头圆润者常被认为聚财能力强,而耳垂厚实则与福寿相关。相较而言,痣相学更注重局部细节的象征意义,如眉尾痣暗示桃花运旺盛,鼻翼痣对应理财能力,嘴角痣则关联人际关系。

两者在传统体系中构成互补关系:面相奠定命运基调,痣相则如同命运地图上的标记点。古籍《神相全编》记载“痣为气之凝滞”,认为痣的位置能修正或强化面相传递的信息。例如印堂主事业宫,若此处有痣,可能放大其“贵气”或“阻滞”的倾向。这种交互作用使得相师常将痣相视为面相的补充性诊断工具,通过微观标记调整整体判断。

痣相的吉凶象征与争议

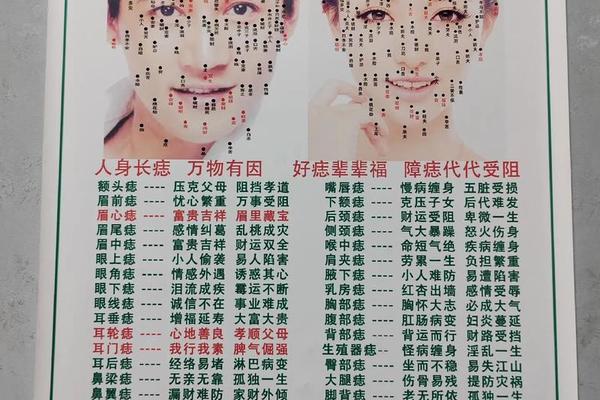

传统痣相学对女性面部痣象存在明显的价值分野。被视为吉兆的痣多与财富、智慧相关:左下巴痣象征祖业丰厚,鼻尖痣被解读为财库充盈,耳垂痣预示贵人相助。反之,人中痣被贴上“感情波折”标签,眼尾痣暗示“多角恋情”,而颧骨痣更被赋予“克夫”的负面隐喻。这些论断往往结合五行学说,如鼻属土,鼻头痣对应“土中藏金”的财运意象。

但吉凶判断常陷入自相矛盾的困境。例如眉间痣在相书中既被描述为“智慧超群”,又被警示“六亲缘薄”;嘴角痣既有“食禄丰足”的美誉,也暗含“口舌是非”的风险。这种矛盾性源于相学流派的地域差异与时代演变,更折射出传统命理学在标准化方面的局限。现代学者指出,部分“凶痣”如鼻梁痣的生殖系统疾病暗示,可能源于古代医学经验与相学的混淆。

现代视角的理性审视

从医学角度,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多重因素影响。临床数据显示,90%以上的痣为良性,仅少数可能恶变为黑色素瘤。这与相学中“鼻头痣破财”“耳珠痣漏福”等论断形成鲜明对比。心理学研究则发现,面部特征确实会影响社会认知——例如颧骨突出者常被认为更具领导力,但这种效应与痣相无显著关联。

值得关注的是,痣相学在现代衍生出新的社会功能。社交媒体中,“泪痣妆”“富贵痣贴”成为时尚符号,年轻群体通过人工点痣重构面部美学语言。这种文化挪用现象,既反映了传统符号的当代转化,也暴露了命理焦虑与审美潮流的交织。相学家提醒,刻意追求“吉痣”可能陷入认知偏差,毕竟“痣是命运之果,而非因”。

文化心理与自我认同

痣相学的持久生命力,根植于人类对不确定性的掌控渴望。当女性面对职业瓶颈或情感困惑时,鼻尖的“财库痣”或眼角的“桃花痣”,往往成为心理投射的载体。这种象征性解读,在集体无意识层面构建了命运解释体系,赋予个体面对困境时的叙事框架。人类学家观察到,在闽南地区,女性祛除“克夫痣”的仪式,实质是家族压力下的心理调适行为。

但过度依赖痣相可能削弱主观能动性。某案例研究显示,自认有“孤寡痣”的女性,在婚恋中表现出更强的回避倾向,这种自我应验预言印证了标签效应的存在。当代命理咨询开始融合心理学技术,引导来访者辩证看待痣相,将“旺夫痣”转化为自我价值肯定的心理暗示。

在科学理性与传统文化共生的语境下,面部痣相的价值判断应回归辩证思维。面相学提供整体认知框架,痣相学承载细节象征,但二者皆需置于现代医学与心理学的审视之下。对于女性而言,痣的吉凶隐喻既可成为文化认同的载体,也可能异化为自我设限的枷锁。未来研究可深入探讨痣相认知对女性心理健康的影响机制,或结合脑科学探索面部特征与社会评价的神经关联。正如《黄帝内经》所言“有诸内必形于外”,或许真正的命运密码,不在于皮肤上的黑点,而在于如何以智慧与勇气书写属于自己的人生轨迹。