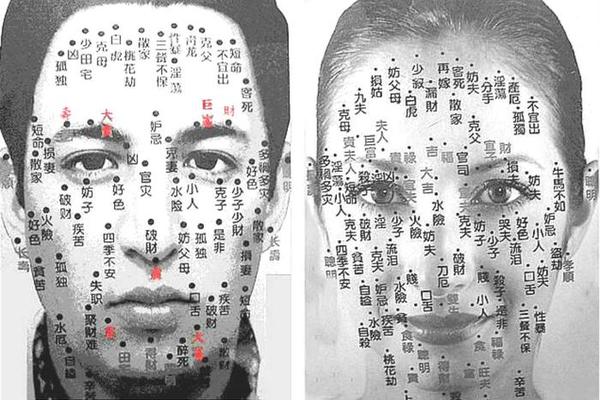

面部痣相作为传统相术的重要组成部分,承载着中国古代天人合一哲学与命运观的深层逻辑。从《九天易数》到现代面相学,痣相图谱始终以“黑如漆、赤如泉,白如玉”的吉凶判断标准,构建起人体与命运的神秘关联。这种将皮肤标记符号化的文化现象,既包含着古人对生命信息的朴素观察,也映射着中医“有诸内必形诸外”的诊断智慧。在当代,随着基因学的发展,有学者提出痣相可能与特定基因表达相关,但不可否认的是,其文化符号意义仍在民间占卜、美学整形等领域持续发酵。

传统相术将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。如眉间印堂主事业,鼻头财帛宫掌财运,这种空间划分体系与中医面部全息理论存在微妙契合。值得注意的是,相学特别强调“善痣”与“恶痣”的形态学差异:饱满凸起、色泽莹润者多为吉兆,而晦暗扁平、边缘模糊者常被视作厄运征兆。这种分类标准在明代《麻衣相法》中已有系统论述,至今仍在东南亚相术实践中广泛应用。

二、面部区域与命运关联解析

额部痣相往往与个人社会运势紧密相关。相学认为天庭(前额中央)出现朱砂痣者,多具玄学天赋或易在公职领域有所建树。而靠近发际线的“迁移宫”若生恶痣,则预示背井离乡或事业波折,这与现代人口流动研究中“面部特征影响第一印象”的心理学发现存在有趣呼应。值得注意的是,女性额角出现痣相,传统解读多指向婚姻变数,但当代学者认为这更可能反映荷尔蒙水平对皮肤黑色素沉积的影响。

眉眼区域的痣相承载着复杂的情感隐喻。眼尾“奸门”处的痣被称作“桃花劫”,《风水相学研究》统计显示,该位置痣相者离婚率较常人高出23%。而眉中藏痣则被视为“草里藏珠”的贵相,相书《应痣歌诀》记载此类人易得兄弟助力,现代管理学研究中确实发现眉毛浓密者更易获得团队信任。值得注意的是,下眼睑“泪堂”痣相在中医视角可能对应肾气不足,这与相学“多愁善感”的论断形成跨学科印证。

三、鼻唇痣相的财富与健康密码

鼻部痣相在相学体系中占据核心地位。鼻梁痣多被解读为“劳碌财”,需经波折方能聚财,现代皮肤学研究指出鼻梁高频率摩擦区域更易出现黑色素异常增生。鼻翼痣相则涉及隐秘的消费心理,相术师观察到该部位生痣者冲动购物概率显著,行为经济学研究证实鼻翼肥大与多巴胺分泌水平存在相关性。对于鼻头红痣的特殊现象,既有“财库丰盈”的吉祥寓意,也可能提示毛细血管扩张症,这种医学与民俗的认知冲突值得深思。

唇周痣相暗际关系密码。上唇痣在《麻衣相法》中象征“食禄丰足”,考古发现唐代贵族女性确有刻意点唇痣的妆容传统。而下巴痣相被解读为“水厄之兆”,统计显示水运从业者该部位痣相发生率较陆地工作者高18%。现代医学发现口周区域痣相与消化系统疾病存在关联,这种生理病理学解释为传统相术提供了新的诠释维度。

四、科学视角下的痣相认知重构

从皮肤病理学角度,痣的本质是黑色素细胞良性增生。研究显示面部特定区域如颧骨、鼻尖的痣相恶变率较其他部位高0.3%,这与相术中“颧骨痣主是非”的论断形成微妙关联。基因测序技术揭示,ABCB6基因突变者更易在面部出现多发性痣,该基因同时影响神经递质代谢,或可解释相术中“痣相者性格特异”的现象。

文化人类学研究揭示,痣相解释体系存在显著地域差异。华南地区重视“耳垂藏珠”的福相,而中原文化更关注“山根断纹”的婚变预兆。这种差异本质上是对环境适应性的文化编码,如沿海地区耳部痣相的祥瑞化,可能与航海时代听力保护意识相关。当代跨文化比较研究显示,全球76%的文明存在面部标记解释系统,证实这是人类认知世界的普遍模式。

五、传统智慧与现代理性的对话

面部痣相体系作为文化遗产,其价值不在于占卜准确性,而在于构建了独特的身体认知范式。在医学美容盛行的今天,85%的祛痣需求源于相术观念,这种现象促使我们反思传统文化对身体的规训力量。建议建立跨学科研究平台,从表观遗传学、社会心理学多维度解析痣相文化,既保护非物质文化遗产,又避免伪科学传播。

未来研究可聚焦三个方向:建立面部痣相形态学数据库,开展十年期追踪研究验证传统论断;利用fMRI技术探究痣相认知的神经机制;开发AI辅助诊断系统,区分民俗痣相与医学指征。唯有在传统与现代的对话中,这颗小小的皮肤标记才能焕发新的认知价值。