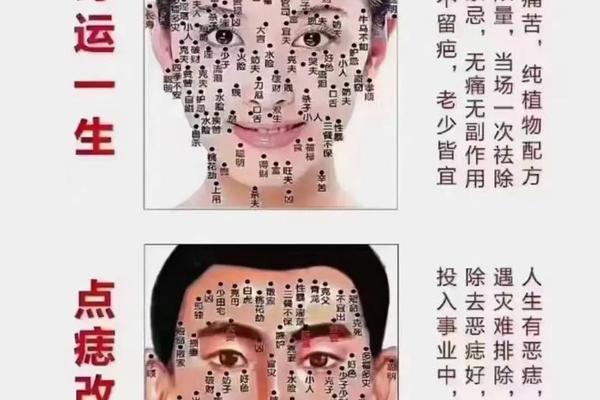

在中国传统相学体系中,痣相学承载着对命运与健康的隐喻解读。所谓“杀子痣”,即被认为可能对生育及子女运势产生负面影响的痣相。这类痣多分布于面部或躯干的特定区域,如鼻翼两侧、脐部、腹部等,其形态特征(如颜色深暗、边缘模糊)常被赋予象征意义。例如,网页49指出,鼻翼附近若出现较大且不规则的痣,传统上认为可能暗示子女健康或家庭关系受损;而网页55则强调,杀子痣多位于鼻翼与脸颊交界处,与子女的财运、人缘存在关联。

从传统解释来看,杀子痣的“凶性”不仅体现在生育层面,还可能影响子女的性格发展。例如,网页20提到,拥有杀子痣的父母可能在教育中表现出刻薄倾向,导致亲子关系紧张,间接影响子女的事业与人际运势。这种观念源于古代对家族延续的重视,将身体特征与责任相捆绑。尽管缺乏科学依据,但此类解读在民间信仰中仍具影响力。

二、杀子痣的典型位置与特征

根据传统痣相学的分类,杀子痣的分布位置与形态特征具有明确指向性。鼻翼至脸颊区域是最常被提及的位置。网页55和20均指出,此处痣相被认为会削弱子女的财运和事业运,甚至导致家庭矛盾。脐部与腹部的痣也与生育能力相关,如网页49提到,脐部颜色深暗的痣可能象征怀孕困难或流产风险。背部腰脊附近的痣被解读为与肾脏健康相连,间接影响生育机能。

从形态上看,杀子痣的判定标准包括颜色、大小及周边特征。例如,网页56强调“黑者凶,红者吉”,若痣色晦暗且伴随凹陷或疤痕,则凶性更显;而网页9则列举了“茶色痣”“灰色痣”等不吉类型。值得注意的是,传统相学对痣的解读往往结合位置与形态双重因素,如鼻翼痣若为红色且圆润,则可能化解凶性。

三、文化语境中的多重隐喻

杀子痣的象征意义根植于中国传统家族与医学观的交织。一方面,网页62提到,古代社会将生育视为家族责任,痣相异常常被归因为“因果报应”或祖先德行问题。中医理论将痣与气血运行关联,如网页59指出,痣的位置反映体内能量阻滞,可能通过调理身体化解“凶兆”。这种生理与命理的融合,体现了传统文化对身体的符号化解读。

从社会学角度看,杀子痣观念也反映了对女性生育角色的规训。例如,网页36提到女性鼻梁痣象征“克夫”,而网页56将腹部痣与子宫健康直接关联,暗示女性需对生育问题负主要责任。这种性别化的痣相解读,强化了传统社会对女性身体的道德审视。

四、科学视角的理性辨析

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关,与命运无直接关联。网页49和62均强调,痣相学属于文化现象,科学上无法证实其预测功能。例如,鼻翼附近的痣若出现形态变化(如快速增大),更可能是皮肤病变信号,需及时就医而非归因于命理。

心理学研究则揭示了痣相信仰的心理机制。网页59指出,生育焦虑者易将现实困境投射于身体特征,通过“杀子痣”等概念合理化挫折。社会心理学中的确认偏误(Confirmation Bias)可解释为何部分人强化痣相与命运的虚假关联——人们倾向于记住应验案例而忽略反例。

五、现实应对与观念更新

对于关注痣相者,可采取理性化处理策略。医学处理方面,网页76提醒,若出于健康或美观需求去除痣,需选择正规机构并遵循术后护理规范。心理调适层面,网页49建议通过健康管理、情绪调节等方式提升生育概率,而非依赖痣相干预。例如,定期体检、均衡饮食等科学手段比“佩戴符咒”更具实效性。

传统文化与现代科学的平衡需通过教育实现。网页62呼吁普及医学知识,弱化迷信影响;可保留痣相文化中的美学与民俗价值,如网页33提到的“富贵痣”作为装饰符号。这种“去糟粕取精华”的态度,有助于构建更健康的文化认知体系。

杀子痣作为传统痣相学的特殊分类,既承载着古代对家族命运的朴素认知,也折射出社会对生育问题的深层焦虑。从鼻翼至腹部的痣相解读,本质上是一种文化符号的建构,其科学性已被现代医学证伪。这一概念的社会影响仍值得关注——它提醒我们,在理性对待身体特征的需正视生育压力背后的心理与社会因素。未来研究可进一步探讨痣相信仰的区域差异及其与当代健康观念的互动,为文化传承与科学启蒙提供更丰富的视角。