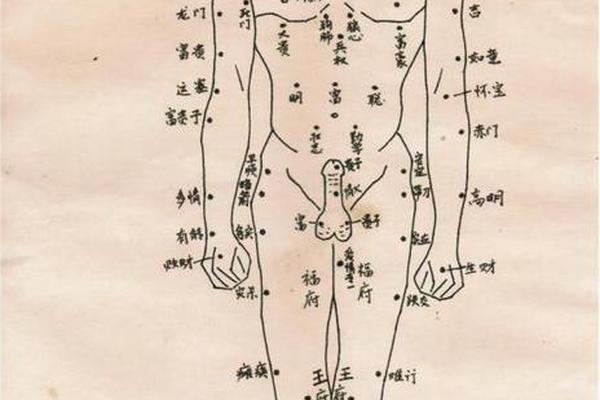

在中国传统文化中,痣被认为是命运与性格的密码。古书云:“痣生得奇,反成桃花之美”,将痣的分布与人生运势紧密关联。例如,额头七痣被视为“帝王相”,象征大富大贵,而鼻头的痣则与财运相关,鼻翼饱满者被认为聚财能力更强。传统观点还强调特定部位的矛盾性:如印堂痣虽主贵,却暗藏感情纠纷;耳珠有痣者财来财去,需谨慎守财。

这些解读往往结合形态与位置的双重象征。例如,颧骨善痣代表职场权势,但若色泽暗淡则易遭背叛;嘴唇痣既象征口福,也暗示心血管疾病风险。这种吉凶交织的隐喻体系,反映了古人通过体相观察对复杂人性的归纳,但其科学性与现代医学存在显著差异。

二、医学视角下的痣与健康风险

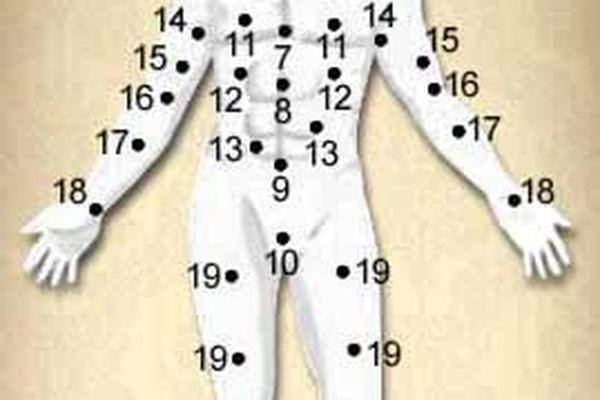

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集的皮肤良性肿瘤,但反复摩擦或紫外线刺激可能诱发恶变。研究显示,手掌、足底、腰腹等易摩擦部位的痣恶变概率较高。医学界提出“ABCDE法则”评估风险:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、短期内快速变化(Evolution)。

临床案例表明,约10%的恶性黑色素瘤起源于原有色素痣。例如,网页46提到一名患者因激光点痣不当诱发癌变,提示祛痣需专业操作。特殊形态如指甲纵向黑线、黏膜处痣体需优先排查。医学建议每年进行皮肤镜筛查,尤其针对高危人群(家族史、免疫抑制者)。

三、身体分区的痣相与健康关联

面部区域:颧骨痣在传统中被视为权势象征,但医学发现其与心脏健康潜在关联;鼻梁痣可能提示胃肠疾病,而鼻翼痣则与漏财(即代谢紊乱)相关。

躯干部位:胸部的“狼心狗肺痣”被传统视为凶相,而医学观察到此类痣多伴随内分泌异常;腰腹痣常与生殖系统健康相关,如肚脐痣可能反映激素水平波动。

四肢末端:手掌与脚底痣因频繁摩擦成为恶变高发区,传统认为其代表“脚踏实地”,但医学建议尽早切除;手臂痣象征理财能力,实则反映黑色素细胞分布密度。

四、科学祛痣的原则与方法

祛痣需兼顾功能与美观。直径小于3毫米的浅表痣可采用激光治疗,但深层的交界痣需手术切除以防残留。例如,网页46强调掌心肌肤的特殊性,激光可能导致复发,而手术能彻底清除痣细胞。对于特殊部位(如眼睑、生殖器),需采用显微外科技术保护功能。

术后护理同样关键。研究发现,防晒可降低50%的复发风险;中医则建议配合活血化瘀药物(如三七、丹参)促进创面修复。需警惕民间点痣偏方,化学腐蚀可能引发感染甚至疤痕癌。

五、未来研究方向与公众教育

当前研究正探索痣相学与遗传学的交叉点。例如,全基因组关联分析发现,某些痣位基因(如MC1R)与癌症易感性相关。未来可通过AI皮肤镜技术建立痣相数据库,结合传统符号与现代医学参数,开发个性化风险评估模型。

公众教育需破除迷信,强化科学认知。医疗机构可联合社区开展“痣检日”活动,普及ABCDE自检法;媒体应避免渲染“痣定命运”的伪科学,转而宣传早期筛查的重要性。

总结

人体痣相承载着文化隐喻与健康警示的双重意义。传统解读虽缺乏科学依据,却为现代医学提供了观察视角;而医学研究揭示了痣的生物学本质与风险机制。建议公众以科学态度对待痣相:既尊重文化符号,更重视健康管理。未来需深化多学科交叉研究,构建兼顾人文与医学的痣相认知体系,为疾病预防与文化传承提供新思路。