在当代社会,人们对痣的关注既源于传统相学的文化影响,也出于对皮肤健康的医学警惕。有人因痣的位置寓意而纠结是否祛除,也有人因痣的形态异常而担忧癌变风险。这种双重心理折射出一个核心问题:现代医学体系中,医生是否依据“痣相”进行诊疗?当一颗痣成为健康隐患时,又该如何正确选择就诊路径?

一、医学视角下的痣相解析

现代医学对痣的认知早已超越传统相学的吉凶论,转而以病理学为基础进行科学评估。医生关注的并非痣在相学中的“福祸”象征,而是其生物学特征。根据ABCDE法则(不对称性、边界不规则、颜色不均、直径超过6毫米、近期快速变化),皮肤科医生会判断是否存在恶变风险。例如网页1中提到的交界痣,因位于表皮与真皮交界处,其癌变概率显著高于普通痣,这类医学指征才是诊疗的关键依据。

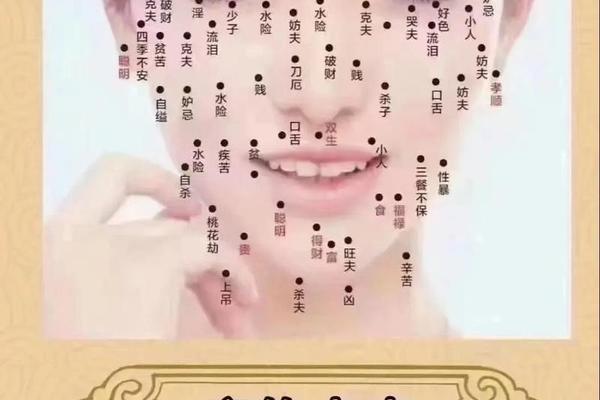

传统痣相学将面部特定位置的痣与命运关联,如眉间痣代表“官运”、鼻尖痣象征“破财”。但医学研究显示,痣的分布与遗传、紫外线暴露等生理因素相关,而非玄学预示。一项针对500例黑色素瘤患者的统计发现,85%的恶性病变发生于长期受摩擦或日晒部位,这与相学中的“吉痣”位置并无必然联系。医生不会基于相学理论决定治疗方式,而是通过皮肤镜、病理活检等客观手段评估风险。

二、就诊科室的选择逻辑

当一颗痣需要医学干预时,科室选择需兼顾功能性与美观性。普通色素痣首选皮肤科,该科室配备专业皮肤镜可进行无创筛查,如网页30提到的某三甲医院皮肤科日均接诊300例色素痣患者,其中90%通过激光或冷冻治疗即可解决。但对于特殊部位如手掌、脚底等易摩擦区域,或直径超过3毫米的痣,网页1和14均建议转至整形外科手术切除,因其更注重切口缝合的美观度与功能保护。

对于疑似恶变的痣,诊疗路径呈现多学科协作特点。网页25指出,当痣出现快速增大、溃烂等症状时,需普外科进行扩大切除并送病理检查,而确诊恶性后则需肿瘤科制定综合治疗方案。这种分层诊疗体系在网页19中得到印证:某患者因足底痣持续出血,经皮肤镜初筛后转至普外科切除,病理确诊为早期黑色素瘤,最终由肿瘤科完成免疫治疗,全程涉及3个科室的专业协作。

三、诊疗流程的标准化演进

现代痣诊疗已形成规范流程链。初诊阶段,医生通过肉眼观察和触诊完成初步判断,如网页22所述对痣的对称性、触感进行记录。进阶检查中,皮肤镜可将诊断准确率提升至87%,而病理活检仍是金标准。网页30详细列举了某医院的特色技术:采用1565nm非剥脱点阵激光处理面部痣,既避免传统CO2激光的结痂期,又将色素复发率控制在5%以下。

术后护理直接影响愈后效果,这一点在网页1的冰敷-消毒-减张护理体系中得到充分体现。研究显示,坚持使用硅酮瘢痕贴6个月的患者,切口瘢痕增生率降低62%。而对于特殊部位如隐私区的痣(如网页53案例),医生会采用心理疏导与无菌操作结合的方式,既保证检查完整性,又减少患者尴尬感,这体现了医学人文关怀的进步。

四、传统认知与现代医学的碰撞

痣相学的文化影响仍在部分群体中持续。网页46提到,约23%的患者因相学建议要求祛除“凶痣”,但其中仅7%存在医学指征。这种认知偏差可能导致过度医疗,如某研究追踪100例“相学祛痣”案例,发现38%出现感染或瘢痕增生。医生需在尊重文化传统的同时加强科普,用ABCDE法则等工具引导理性决策。

未来研究可探索文化因素对诊疗行为的影响机制。如开发AI辅助系统,在评估医学风险的同时标注传统文化解读,帮助患者全面认知。网页30提到的光动力疗法与中医敷贴结合治疗,已显示83%的满意度,这种中西医结合模式或将成为突破点。针对隐私部位检查的心理干预方案(如网页53案例),也需要更系统的医生培训体系。

痣的诊疗本质上是医学理性与文化感性的平衡实践。医生不会依据痣相决定治疗方案,但需理解患者的文化心理;患者则需建立科学认知,根据医学指征选择皮肤科、整形外科或肿瘤科等专业科室。随着精准医疗发展,未来或可通过基因检测预判痣的恶变倾向,而如何将传统文化元素转化为健康促进资源,仍是值得探索的跨学科课题。在这个进程中,医学始终是守护健康的基石,而文化则应成为增进理解而非制造焦虑的桥梁。